weitere Berichte von LOS

21.08.2014

Bundesweiter Aktionstag für Legasthenie und Dyskalkulie

Speyer-

Am 30. September fand der bundesweite Aktionstag für Legasthenie

und Dyskalkulie statt. Auch das LOS Speyer war im

Interesse der betroffenen Kinder gerne bereit, diesen Tag in den

Mittelpunkt zu rücken.

Speyer-

Am 30. September fand der bundesweite Aktionstag für Legasthenie

und Dyskalkulie statt. Auch das LOS Speyer war im

Interesse der betroffenen Kinder gerne bereit, diesen Tag in den

Mittelpunkt zu rücken.

Marc ist heute mit seiner Mutter, seiner Oma und seiner kleinen

Schwester zum LOS-Unterricht gekommen. Normalerweise bringen sie

Marc nur zum Unterricht. Heute dürfen sie da bleiben. Denn heute

hat das LOS Speyer für Marc und die anderen Schüler, die in die

LOS-Förderung gehen, einen Spielenachmittag vorbereitet. Ein

Spielenachmittag, bei dem es erwünscht ist, dass er auch seine

Familie mitbringt. Also sitzt Marc nun zusammen mit Mama, Oma und

der kleinen Schwester beim Ubongo, einem Denk- und

Strategiespiel.

In diesem Jahr hat der Bundesverband für Legasthenie und

Dyskalkulie zum ersten Mal den bundesweiten Aktionstag für

Legasthenie und Dyskalkulie veranstaltet – und aufgefordert, daran

teilzunehmen. Denn in Deutschland sind noch immer drei bis acht

Prozent der Kinder von einer Legasthenie betroffen. Noch schlimmer:

Es gibt hierzulande auch rund 7,5 Millionen so genannte funktionale

Analphabeten.

Auch Marc gehört zu den drei bis acht Prozent, weshalb er seit

einem Jahr in die Förderung im LOS geht. Normalerweise übt er

zweimal die Woche, um Fortschritte im Lesen und Schreiben zu

machen. Heute jedoch darf er mit seiner Familie spielen. Der

Spielenachmittag zielt darauf ab, Spaß zu haben, und zu lernen,

Spielregeln einhalten und gewinnen zu genießen beziehungsweise

verlieren zu ertragen. Nicht zuletzt ist es auch ein

gemeinschaftliches Erlebnis.

Für Marc hat es bei der Spiele-Rallye nicht ganz zum Sieg

gereicht. Auf Omas Punktekarte stand am Ende ein halber Zähler

mehr. Marc hat sich darüber ein bisschen aufgeregt. Aber er konnte

sich dann doch noch freuen. Denn bei der Verlosung zum Abschluss

der Spiele-Rallye hat er den Hauptpreis gewonnen. Ein Spiel, das er

noch an diesem Abend mit seiner Familie ausprobieren wollte.

Text und Foto: LOS Speyer

01.10.2016

Was hilft in der Lese- und Rechtschreibförderung?

Prof. Dr. Matthias Grünke

Prof. Dr. Matthias Grünke

Fragen an Prof. Dr. Matthias Grünke, Universität Köln

Herr Prof. Grünke, wodurch zeichnen sich gute Lerner

aus?

Grünke: Man lernt vor allem dann gut, wenn man

über effektive Lernstrategien verfügt, diese zielgerichtet einsetzt

und seine Aufmerksamkeit über längere Zeit einer bestimmten Sache

zuwenden kann.

Viele Kinder haben keine Probleme, Lesen und Schreiben zu

lernen. Andere jedoch schon. Woran liegt das?

Grünke: Die Ursachen können vielfältig sein.

Manchmal hatten Kinder in ihrer Vorschulzeit zu selten die

Gelegenheit, ihren Eltern beim Vorlesen zuzuhören. Auch zu viel

Zeit vor dem Fernseher oder dem Computer kann die Entwicklung

negativ beeinflussen.

Wie kann es zu solchen Unterschieden kommen? Immerhin haben

alle Kinder das gleiche Unterrichtsangebot …

Grünke: Würden alle Kinder einem

Leichtathletikverein beitreten und dort regelmäßig die gleichen

Trainingsangebote erhalten, wären sie deswegen im Hinblick auf ihre

Weitsprung-, Sprint- oder Speerwurfleistungen auch nicht gleich

gut. Das besondere Problem beim Sprachunterricht ist, dass es

Kinder ohne ausreichende Lese- und Rechtschreibkompetenzen auf

Dauer sehr schwer haben werden. Deswegen ist es wichtig, gerade

solche Mädchen und Jungen wirksam zu unterstützen.

Nicht alle Fördermethoden sind dabei erfolgreich …

Grünke: Viele Schulen arbeiten nach sehr

offenen Methoden und vermeiden in den ersten beiden Jahren direkte

Rückmeldungen, um die Mädchen und Jungen nicht zu entmutigen. Das

klappt bei den meisten Kindern auch. Sie lernen trotz (nicht wegen)

der Methode des Lehrers und nehmen von einem solchen Vorgehen

keinen Schaden. Bei den weniger Begabten ist das anders.

Einschlägige Studien zeigen, dass sich der Anteil der Kinder mit

Lese-Rechtschreibstörungen durch diese Methoden vervielfacht.

Solche Schüler sind darauf angewiesen, dass ihnen jemand mit

fundierten Lernmethoden unter die Arme greift.

Das heißt, viele Nachhilfeeinrichtungen benutzen falsche

Ansätze, beim Versuch, den Kindern zu helfen?

Grünke: Ja. Nicht jeder Ansatz ist gleich

sinnvoll. Manche Methoden schaden mehr als sie nutzen.

Wie sollte Ihrer Meinung nach ein Förderkonzept aussehen, das

Schülern mit einer Lese- und/oder Rechtschreibschwäche helfen

kann?

Grünke: Die Basis an Forschungsbefunden ist

sehr breit und stabil. Ein Wiederholen des Stoffes ist bei solchen

Konzepten zentral. Dies ist keine Frage des persönlichen Ermessens.

Genauso wenig ist es Ansichtssache, ob man beim Bau einer Brücke

die Regeln der Statik beachten sollte oder nicht – auch wenn

Menschen ungleich komplexer sind als Gebäude.

20.04.2016

Was hilft bei einer Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) – und was nicht?

Von Dr. Gerd

Eisenhofer

Von Dr. Gerd

Eisenhofer

Speyer- Ist es heutzutage noch erforderlich,

dass Texte, Briefe, E-Mails und sonstige Formen der schriftlichen

Kommunikation auf einer (weitgehend) korrekten Rechtschreibung

basieren? Würde es nicht ausreichen (und damit mit weniger

Mühe verbunden sein), wenn der Empfänger unserer schriftlichen

Nachricht den Inhalt versteht?

Nun gelten Lesen und Schreiben - neben dem Rechnen - als die

gängigen Kulturtechniken unserer zivilisierten Welt. Insofern ist

die Rechtschreibung kein Selbstzweck, sondern soll jungen Menschen

helfen, Texte sicher und flüssig zu lesen und zu schreiben, um sich

in unserer zunehmend komplexeren Welt zurechtzufinden. Die

Vermittlung dieser Kompetenz obliegt der Grundschule.

Seit mehreren Jahrzehnten streiten Wissenschaftler und

Bildungspolitiker trefflich über die „richtige“ Methode beim

Erlernen der Rechtschreibung. Zu den umstrittenen Methoden, mit

denen Kindern in der Grundschule das Schreiben beigebracht wird,

zählt „Schreiben nach Gehör“. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet

diese: Die Schüler dürfen die Wörter so schreiben, wie sie diese

hören (z. B. „Farat“ für „Fahrrad“). Dazu führt der

Philosophieprofessor Konrad Paul Liessmann in einem Artikel in der

Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 29. April 2014 aus, dass

Schreiben, wie man spricht, ohne entsprechende Korrekturen

vorzunehmen, um einer angeblichen Traumatisierung der Schüler

vorzubeugen, letztendlich zum Ende der Orthografie führen wird.

Auch bemängelt er den Versuch, die Lesefähigkeit durch eine

drastische Vereinfachung von Texten zu steigern.

Nun gibt es sicherlich nicht die ideale Methode im

Lese-Rechtschreiblernprozess (und jeder Mensch lernt bekanntlich

anders), auffällig ist jedoch, dass sich die Rechtschreibkompetenz

deutscher Schüler in den vergangenen Jahrzehnten permanent

verschlechtert hat (dies besagt bspw. Die Längsschnittstudie von

Wolfgang Steinig von der Universität Siegen, vorgestellt bei der

49. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim

2013). Und noch auffälliger ist die Tatsache, dass

Lese-Rechtschreibprobleme bei Schülern häufig erst zu Beginn der

weiterführenden Schule erkannt werden, nämlich dann, wenn diese

Kompetenz (zumindest) in den sprachlichen Fächern abverlangt wird.

Für sie wäre es mit Sicherheit vorteilhaft gewesen, in der

Grundschule durch häufigeres und intensiveres Üben gefordert bzw.

gefördert zu werden. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob

Wörter im fotografischen Gedächtnis dauerhaft abgespeichert werden,

wenn im Unterricht nur die Überprüfung von Schreibstrategien

erfolgt (Beispiel: Schreibt man „backen“ mit „k“ oder mit

„ck“?).

Lesen lernt man durch Lesen und Schreiben durch Schreiben. Diese

Aussage klingt einerseits banal, erfordert andererseits jedoch eine

systematische und strukturierte Vorgehensweise und bedeutet

letztendlich ein hartes Stück Arbeit, insbesondere für Schüler mit

einer Lese-Rechtschreibschwäche. Sogenannte alternative Methoden,

die vom Training auditiver und/oder visueller Funktionen bis hin

zur Davis-Methode reichen, sind hier wenig hilfreich, wie die

Arbeiten von Professor Waldemar von Suchodoletz von der Universität

München auf eindrucksvolle Weise gezeigt haben.

Dr. Gerd

Eisenhofer ist Leiter des Lehrinstituts für Orthographie und

Sprachkompetenz (LOS) Speyer ( www.LOS-Speyer.de ).

Dr. Gerd

Eisenhofer ist Leiter des Lehrinstituts für Orthographie und

Sprachkompetenz (LOS) Speyer ( www.LOS-Speyer.de ).

LOS Speyer

Bahnhofstraße 62-64

67346 Speyer

Telefon: 06232/291603

E-Mail: LOS-Speyer@t-online.de

www.los-speyer.de

22.02.2016

Damit auch Ihre Kinder ihre Leistungsfähigkeit voll ausschöpfen können

Böhl-Iggelheim- Der Start nach den

Weihnachtsferien sorgt nicht bei allen Schülern für Freude. Vor

allem bei denen nicht, die mit Bammel den Halbjahresinformationen

Ende Januar entgegenblicken. Denn für viele Schüler und deren

Eltern fallen die Noten weniger gut aus als erhofft. Im Interview

erzählt Christine Eisenhofer, Pädagogin, Lerntherapeutin und

Leiterin des LOS Speyer, wie man mit Zweifeln umgehen und was man

nun tun sollte.

Böhl-Iggelheim- Der Start nach den

Weihnachtsferien sorgt nicht bei allen Schülern für Freude. Vor

allem bei denen nicht, die mit Bammel den Halbjahresinformationen

Ende Januar entgegenblicken. Denn für viele Schüler und deren

Eltern fallen die Noten weniger gut aus als erhofft. Im Interview

erzählt Christine Eisenhofer, Pädagogin, Lerntherapeutin und

Leiterin des LOS Speyer, wie man mit Zweifeln umgehen und was man

nun tun sollte.

Laut einer aktuellen forsa-Umfrage nehmen bis zu einem

Viertel aller Schüler in Deutschland kommerzielle Nachhilfe. Ist

das immer das richtige Unterstützungsangebot?

Christine Eisenhofer: Nein, weil es unter den Kindern mit

Lernproblemen immer wieder welche geben wird, für die diese

Unterstützung nicht passt.

Warum schlägt Nachhilfe nicht bei allen Kindern an?

Wichtig ist zu wissen, dass nicht alle Schüler, die schlechte

Noten bekommen, die gleichen Probleme haben. Manche brauchen „nur“

Nachhilfe, andere brauchen eine Art Lernbegleitung. Wichtig hierbei

ist die Tatsache, dass Nachhilfe nicht über das Aufholen von

Wissenslücken des aktuellen Lernstoffes hinausgeht.

Wann ist dann Nachhilfe notwendig?

Wenn Unterrichtsstoff versäumt wurde, wenn Vertiefungen

notwendig sind oder wenn eine andere Art von Erklärung als die des

Lehrers gebraucht wird.

Wann aber ist Nachhilfe das falsche Hilfsmittel?

Wenn es darum geht, ein Handicap in Form einer Lernschwäche in

einem bestimmten Bereich auszugleichen. Eine nicht passende

Unterstützung kann dazu führen, dass sich keine besseren Resultate

einstellen. Schüler verlieren dann schnell die Lust, Eltern

zweifeln an der Lernkompetenz ihrer Kinder.

Wie kann man mit diesen Zweifeln umgehen?

Kinder dürfen ihre Lernschwäche nicht als Bestrafung empfinden.

Eltern müssen die erfolglosen Anstrengungen ihrer Kinder als eine

Art Hilfeschrei verstehen und ihnen gezielt helfen lassen.

Und wie kann man bei einer Lernschwäche helfen?

Ohne eine genaue Diagnose des Problems sollte nie eine

Lernunterstützung starten – egal ob es sich um Probleme im

Schreiben, im Rechnen oder bei Fremdsprachen handelt.

Glücklicherweise gibt es im Bereich der Förderung genug

erfolgreiche Methoden und Materialien.

Was unterscheidet eine Förderung in Form einer Lerntherapie

von der Nachhilfe?

Im Vordergrund steht das systematische Hinführen zum richtigen

Schreiben, zum Erlernen der Lesebausteine oder zum Finden des

Rechenweges. Dies erfolgt auf Basis der erstellten Diagnose. Im

Laufe der Förderung muss es den Schülern zunehmend gelingen,

erlerntes Regelwissen anzuwenden und Schreibweisen zu

automatisieren. Das verlangt natürlich sehr viel Übung, was in

kleineren Lerngruppen leichter fällt.

Was muss Förderung noch leisten?

Die Schüler müssen lernen, strukturiert zu arbeiten. Bei den

Kindern kehrt die durch Misserfolge oftmals verlorene Lernlust

zurück. Das führt dann fast automatisch zu einer besseren Note.

Christine Eisenhofer ist Leiterin des LOS Speyer, Bahnhofstraße

62-64, Telefon: 06232/291603

Die ersten drei Eltern aus Böhl-Iggelheim, die sich für

eine Förderung ihres Kindes entscheiden, erhalten einen Gutschein

für das Rofu Kinderland in Speyer. Text und Foto: LOS

Speyer

01.02.2016

So setzen Sie gemeinsam um, was Ihr Kind leisten kann

Speyer-

Der Start nach den Weihnachtsferien sorgt nicht bei allen Schülern

für Freude. Vor allem bei denen nicht, die mit Bammel den

Halbjahresinformationen Ende Januar entgegenblicken. Denn für viele

Schüler und deren Eltern fallen die Noten weniger gut aus als

erhofft.

Speyer-

Der Start nach den Weihnachtsferien sorgt nicht bei allen Schülern

für Freude. Vor allem bei denen nicht, die mit Bammel den

Halbjahresinformationen Ende Januar entgegenblicken. Denn für viele

Schüler und deren Eltern fallen die Noten weniger gut aus als

erhofft.

Im Interview erzählt Christine Eisenhofer, Pädagogin,

Lerntherapeutin und Leiterin des LOS Speyer, wie man mit Zweifeln

umgehen und was man nun tun sollte.

Laut einer aktuellen forsa-Umfrage nehmen bis zu einem

Viertel aller Schüler in Deutschland kommerzielle Nachhilfe. Ist

das immer das richtige Unterstützungsangebot?

Christine Eisenhofer: Nein, weil es unter den Kindern mit

Lernproblemen immer wieder welche geben wird, für die diese

Unterstützung nicht passt.

Warum schlägt Nachhilfe nicht bei allen Kindern an?

Wichtig ist zu wissen, dass nicht alle Schüler, die schlechte

Noten bekommen, die gleichen Probleme haben. Manche brauchen „nur“

Nachhilfe, andere brauchen eine Art Lernbegleitung. Wichtig hierbei

ist die Tatsache, dass Nachhilfe nicht über das Aufholen von

Wissenslücken des aktuellen Lernstoffes hinausgeht.

Wann ist dann Nachhilfe notwendig?

Wenn Unterrichtsstoff versäumt wurde, wenn Vertiefungen

notwendig sind oder wenn eine andere Art von Erklärung als die des

Lehrers gebraucht wird.

Wann aber ist Nachhilfe das falsche Hilfsmittel?

Wenn es darum geht, ein Handicap in Form einer Lernschwäche in

einem bestimmten Bereich auszugleichen. Eine nicht passende

Unterstützung kann dazu führen, dass sich keine besseren Resultate

einstellen. Schüler verlieren dann schnell die Lust, Eltern

zweifeln an der Lernkompetenz ihrer Kinder.

Wie kann man mit diesen Zweifeln umgehen?

Kinder dürfen ihre Lernschwäche nicht als Bestrafung empfinden.

Eltern müssen die erfolglosen Anstrengungen ihrer Kinder als eine

Art Hilfeschrei verstehen und ihnen gezielt helfen lassen.

Und wie kann man bei einer Lernschwäche helfen?

Ohne eine genaue Diagnose des Problems sollte nie eine

Lernunterstützung starten – egal ob es sich um Probleme im

Schreiben, im Rechnen oder bei Fremdsprachen handelt.

Glücklicherweise gibt es im Bereich der Förderung genug

erfolgreiche Methoden und Materialien.

Was unterscheidet eine Förderung in Form einer Lerntherapie

von der Nachhilfe?

Im Vordergrund steht das systematische Hinführen zum richtigen

Schreiben, zum Erlernen der Lesebausteine oder zum Finden des

Rechenweges. Dies erfolgt auf Basis der erstellten Diagnose. Im

Laufe der Förderung muss es den Schülern zunehmend gelingen,

erlerntes Regelwissen anzuwenden und Schreibweisen zu

automatisieren. Das verlangt natürlich sehr viel Übung, was in

kleineren Lerngruppen leichter fällt.

Was muss Förderung noch leisten?

Die Schüler müssen lernen, strukturiert zu arbeiten. Bei den

Kindern kehrt die durch Misserfolge oftmals verlorene Lernlust

zurück. Das führt dann fast automatisch zu einer besseren Note.

Christine Eisenhofer ist Leiterin des LOS Speyer, Bahnhofstraße

62-64, Telefon: 06232/291603

www.LOS-Speyer.de

Text und Foto: LOS Speyer

27.01.2016

LOS Speyer/Wiesloch/Schwetzingen beteiligte sich am Bundesweiten Vorlesetag

Mit einer Lesung

und dem Besuch von zwei echten Ritter

Mit einer Lesung

und dem Besuch von zwei echten Ritter

Speyer- Rund 20 Schüler des LOS

Speyer/Wiesloch/Schwetzingen und ihre Eltern, Geschwister und

Großelter haben am vergangenen Freitag einen spannenden Nachmittag

erlebt. Sie bekamen im Rahmen des Bundesweiten Vorlesetages Besuch

des Mittelaltervereins „Die Brüder des Wolfes“. Frau Troubal und

ihre Tochter schauten als Rittersfrauen verkleidet im LOS vorbei,

berichteten den Kindern in einem zum Rittersaal umgestalteten Raum

aus dem Leben im Mittelalter, zeigten ihnen Utensilien aus der

damaligen Zeit wie Küchenwerkzeuge, „Geldbeutel“ oder Handwerkzeuge

und ließen die staunenden Kinder auch eigene Lederbeutel für ihre

Schätze herstellen – das passte dann bestens zum Buch des

Bundesweiten Vorlesetages, „Der kleine Ritter Trenk“.

In dem Buch, aus dem während des Besuchs der Ritter auch

(vor-)gelesen wurde, geht es darum, dass Trenk, um seine

Familie aus der Knechtschaft zu befreien, sich mit einem Schwein

auf den Weg macht, um Ritter zu werden. Dank der Hilfe der

Ritterstochter Thekla gelingt ihm das auch.

Geschrieben hat das Buch die bekannte Kinderbuchautorin Kirsten

Boie, die unlängst gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen

Sonntagszeitung“ verriet, dass sie „Der kleine Ritter Trenk“

geschrieben habe, weil Jungs grundsätzlich weniger lesen als

Mädchen. Sie hat das Buch ganz bewusst als „Vorlesebuch“

konzipiert, um das Interesse der Jungs am Lesen über das Vorlesen

zu wecken. Das für Jungen spannende Thema Ritter benutzt sie dabei

als eine Art Lockmittel. Das Lehrinstitut für Orthographie und

Sprachkompetenz (LOS), welches Kinder und Jugendliche mit Lese- und

Rechtschreibproblemen fördert, führt seit Jahren Veranstaltungen

zur Lesemotivation durch und verweist darauf, dass sich vor allem

Jungs oftmals schwer damit tun, zum Buch zu greifen. Daher werden

auch die Eltern von LOS-Schülern dazu animiert, ihren Kindern immer

wieder vorzulesen, weil der Weg zum Lesen nun mal über das Vorlesen

führt, wie Christine Eisenhofer, Leiterin des LOS Speyer,

betont.

Am 20. November fand nicht nur im LOS Speyer, sondern

deutschlandweit der Bundesweite Vorlesetag statt. Der Bundesweite

Vorlesetag wird seit 2004 veranstaltet. Als Vorleser fungieren

dabei auch Prominente aus Politik, Kultur, Medien und Sport, denn

Vorlesen fördert die Lesefreude der Zuhörer, die Sprachkompetenz

und die Motivation, später selbst zum Buch zu greifen. Text und

Foto: LOS

21.11.2015

Der Weg zum erfolgreichen Lernen

Von Christine

Eisenhofer

Von Christine

Eisenhofer

Das Lesen des außergewöhnlichen Wortes Wunschpunsch ist für

einen geübten Leser möglich, weil ihm sowohl das Wort Wunsch, als

auch das Wort Punsch bekannt sind. Schwieriger wird es beim Wort

satanarchäolügenialkohöllische – die Einzelwörter lassen sich

hier nicht von etwas Bekanntem oder Ähnlichem ableiten.

Das Gehirn als Mittelpunkt jedes Lernprozesses ist quasi eine

„Wundermaschine“, die unzählige Informationen zu verarbeiten hat.

Welche der Informationen, die ankommen, auch hängenbleiben, das

bestimmt das Gehirn. Das Gehirn verarbeitet allerdings nur solche

Informationen weiter, die es für wichtig hält – und eben nur solche

Informationen werden von Kindern auch gelernt werden. Eine wichtige

Regel gilt hier allerdings: Das neu zu Lernende muss zum Vorwissen

passen.

Das menschliche Gehirn ist darauf getrimmt, alle Erlebnisse,

Informationen und Gedanken ständig zu bewerten. Sind sie

interessant oder langweilig, mag ich sie oder nicht, kann ich damit

etwas anfangen oder nicht?

Kindern geht es bei den Entschlüsselungen von Wortbildern

ähnlich, weil viele nur langsam oder überhaupt nicht gespeichert

werden. Und wer schon Probleme beim Entschlüsseln von Wörtern hat,

für den wird es natürlich noch viel schwieriger, Sätze oder ganze

Texte zu verstehen.

Zum Lernen gehören Offenheit, Neugierde und Freude. Gerade

Kinder lernen ständig und überall. Unbemerkt stellen sich

Glücksgefühle ein, wenn etwas Neues entdeckt, verstanden und

automatisiert wurde. Ähnlich läuft es auch beim schulischen Lernen

ab. Wenn an das Gehirn neue Wissensinhalte oder andere

(Lern-)Stoffe andocken konnten, stellt sich ein gutes Gefühle,

Zufriedenheit ein. Die Überraschung, etwas gelernt zu haben, führt

zur Ausschüttung von Dopamin, einem Wohlfühlstoff, quasi einem

körpereigenen Opium. Dieses Erfahren und Erleben von Gefühlen führt

zum Merken.

Es gibt aber auch Dinge, die ein erfolgreiches Lernen behindern

und verhindern. Angst zum Beispiel. Fühlt sich ein Kind von einer

Aufgabe überfordert, werden Stresshormone ausgeschüttet, was die

Denkfähigkeit hemmt. Die Folge: Die Aufgabe wird meistens falsch

bearbeitet. Zudem hat das Arbeitsgedächtnis nur eine begrenzte

Kapazität. Reize, die das Gehirn ebenfalls beanspruchen, wie Handy,

Fernseher oder spielende Geschwister, bergen Ablenkungsgefahr.

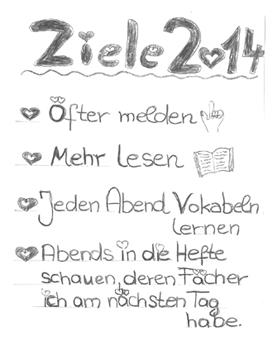

Für ein erfolgreiches Lernen sind vor allem diese vier Punkte

wichtig, auf die Eltern einwirken können.

- Ausreichend Schlaf: Vereinfacht ausgedrückt, werden Dinge, die

man tagsüber gelernt hat, erst nachts abrufbar gemacht.

- Lernsituation üben: Wenn man den Lernstoff in simulierten

Prüfungssituation lernt, also am Schreibtisch sitzend, hilft das,

„Black-out-Situationen“ in Prüfungen zu vermeiden. Das Gehirn lernt

so die Rahmenbedingungen kennen.

- Positive Einstellung: In einer positiven Atmosphäre und mit

einer positiven Grundeinstellung lernt es sich leichter.

- Lernrituale: Lernende brauchen ständig gleichbleibende Abläufe

und Arbeitsstrukturen. Sie bieten ihnen Verlässlichkeit und

belasten das Gehirn weniger.

Christine Eisenhofer ist Leiterin des LOS in Speyer. Weitere

Informationen unter www.LOS-Speyer.de

05.11.2015

Ohne Laute und Silben geht es nicht

Der Lehrer sagt:

„Menschen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche machen spezielle

Fehler“

Der Lehrer sagt:

„Menschen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche machen spezielle

Fehler“

Von Christine Eisenhofer

Speyer- Viele Jahre war es ein Rätsel, was die

Ursache für eine Lese-Rechtschreibschwäche ist. Die Forscher waren

sich nicht einig. Mittlerweile, die Legasthenie-Forschung ist über

100 Jahre alt, kennt man die Ursachen. Verantwortlich kann die

Genetik sein. Verantwortlich können aber auch neurobiologische

Prozesse durch eine Unteraktivierung in den für das Lesen und

Schreiben zuständigen Bereichen in der linken Gehirnhälfte

sein.

Auch zu Beginn des neuen Schuljahres hoffen wieder viele Eltern

und Schüler auf bessere Leistungen in der Rechtschreibung – im Fach

Deutsch, aber auch in den Fremdsprachen. Es werden, das kann man

jetzt schon sagen, sich nicht alle Hoffnungen erfüllen. Vor allem

nicht bei jenen Kindern, die zusammen mit ihren Eltern nicht aktiv

etwas gegen die Schwächen unternehmen.

In der Arbeit gegen die Lese-Rechtschreibschwäche hat sich in

den vergangenen Jahren viel getan. Aktuelle Forschungen stellen den

einen oder anderen Förderansatz infrage, wie beispielsweise die

Diplom-Pädagogin Rita Brehm in einem Beitrag für die Zeitschrift

„Schule im Blickpunkt“ schreibt. Der Aspekt der visuellen und

auditiven Wahrnehmung, also das Hören und Sehen, ist unbestreitbar

ein wichtiger Aspekt im Lesen und Schreiben lernen. Für das

Erlernen des Schreibens sind laut Brehm aber vor allem

Sprachwahrnehmung und Sprachverarbeitung wichtig. Lehrer müssten

berücksichtigen, dass nicht alle Schüler Worte, die sie hören, beim

Schreiben in Buchstaben umwandeln können – und somit das was sie

hören auch nicht oder nur unvollständig aufs Papier bringen.

Nach einer Untersuchung der Krankenkasse Barmer GEK aus dem Jahr

2012 ist etwa jedes dritte Vorschulkind in seiner Sprachentwicklung

gestört. Das Fehlen der Basisfunktion Phonologische Bewusstheit hat

beim Schreiben zur Folge, dass Worte als ein Sprachklang

registriert werden. Silben und Laute werden also nicht

unterschieden. Wenn ein Kind Laute aber nicht unterscheiden kann,

weiß es auch nicht, welcher Buchstabe zu dem gesprochenen Laut

gehört und kann daher Wörter nicht fehlerfrei schreiben

beziehungsweise abspeichern.

Prof. Schulte-Körne, der „Legsthenie-Papst“ in Deutschland, hat

in einer aktuellen Studie (veröffentlicht 2014 im

Wissenschaftsjournal PLoS One) nachgewiesen, dass letztendlich nur

diejenigen Fördermethoden erfolgreich sind, die zwei Dinge

berücksichtigen. Zum einen die Laut-Buchstabenfolgen bei der

Zerlegung und Zusammensetzung von Wörtern. Zum anderen die

Aufgliederung von Wörtern in Silben. Die gleiche Erfahrung erlebe

ich seit über 15 Jahren in meiner Förderung von Kindern und

Jugendlichen mit Lese- und/oder Rechtschreibproblemen. Denn alle

Kinder machen zunächst (die gleichen) Fehler, nur Kinder mit einer

Lese-Rechtschreibschwäche machen von Anfang an mehr Fehler und

diese deutlich länger.

Christine Eisenhofer ist Leiterin des LOS in Speyer.

25.09.2015

Elternseminar „Fit ins neue Schuljahr“

Speyer- Nicht

mehr lange, dann ist das laufende Schuljahr schon wieder Geschichte

und es beginnen die Sommerferien. Einerseits freuen Sie sich

sicherlich darauf, mit Ihrer Familie in den Urlaub zu fahren und

gemeinsam mit Ihrem Kind aus dem Alltagstrott zwischen Schule,

Hausaufgaben und Sportverein oder Musikschule auszubrechen.

Andererseits sind die Ferien auch sehr lang, rechnet man die

letzten Wochen vor den Ferien und die ersten Tage danach dazu, sind

es rund zwei Monate, in denen die Kinder schulisch nicht so

gefordert werden wie sonst. Der eine oder andere Schüler mag solch

eine lange lernfreie Zeit locker wegstecken, für die meisten

Schüler bedeuten zwei Monate ohne Lernen aber auch zwei Monate, in

denen schon Gelerntes wieder vergessen wird - insbesondere bei

Kindern mit einer Lese-Rechtschreibschwäche. Zwei Monate, die für

die schulische Entwicklung des Kindes also einen Rückschritt

bedeuten.

Speyer- Nicht

mehr lange, dann ist das laufende Schuljahr schon wieder Geschichte

und es beginnen die Sommerferien. Einerseits freuen Sie sich

sicherlich darauf, mit Ihrer Familie in den Urlaub zu fahren und

gemeinsam mit Ihrem Kind aus dem Alltagstrott zwischen Schule,

Hausaufgaben und Sportverein oder Musikschule auszubrechen.

Andererseits sind die Ferien auch sehr lang, rechnet man die

letzten Wochen vor den Ferien und die ersten Tage danach dazu, sind

es rund zwei Monate, in denen die Kinder schulisch nicht so

gefordert werden wie sonst. Der eine oder andere Schüler mag solch

eine lange lernfreie Zeit locker wegstecken, für die meisten

Schüler bedeuten zwei Monate ohne Lernen aber auch zwei Monate, in

denen schon Gelerntes wieder vergessen wird - insbesondere bei

Kindern mit einer Lese-Rechtschreibschwäche. Zwei Monate, die für

die schulische Entwicklung des Kindes also einen Rückschritt

bedeuten.

Viele Eltern schauen den Sommerferien aus diesem Blickwinkel

betrachtet daher skeptisch, ja fast schon ein bisschen ängstlich

entgegen. Sie wissen, vieles, was sie mit ihren Kindern in den

vergangenen Wochen und Monaten erarbeitet haben, müssen sie im

kommenden Schuljahr nochmals erarbeitet. Und das kostet viel Zeit

und Geduld – auf beiden Seiten. Doch soweit muss es nicht

kommen.

Das Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz (LOS) in

Speyer bietet am Mittwoch, den 24. Juni 2015 ein

Elternseminar „Fit ins neue Schuljahr“ an. Wir wollen Eltern Tipps

und Ratschläge aufzeigen sowie Angebote machen, wie sie ihr Kind,

ohne es in den Ferien zu überlasten und zu stressen, so

vorbereiten, dass sie beruhigt den ersten Schultagen im September

entgegenblicken können. Telefonische Anmeldung 06232/291603.

10.06.2015

Wenn ich groß bin, werde ich Detektiv

LOS wieder beim

Welttag des Buches mit dabei

LOS wieder beim

Welttag des Buches mit dabei

Speyer- Vorsichtig betreten Danilo und Mike die

Martinsburg. Eigentlich dürfen sie, die Hobbydetektive, hier gar

nicht rein. Die Burg ist seit Jahren wegen Einsturzgefahr gesperrt.

Doch die beiden Jungs sind offenbar nicht die einzigen, die sich

über das Verbot hinweggesetzt haben, denn sie entdecken frische

Fußspuren im Sand, die in den Keller führen. Vorsichtig folgen sie

diesen und machen im Keller eine überraschende Entdeckung. Sie

finden zahlreiche Terrarien und sogar ein Babykrokodil.

So beginnt die eigentliche Geschichte in dem Buch „Die

Krokodilbande in geheimer Mission“, das dieses Jahr das

„Welttagsbuchs“ ist. Am 23. April war in Deutschland wieder der

Welttag des Buches, der Tag, an dem hierzulande jährlich ein

Lesefest stattfindet. Nicht nur Verlage, Buchhandlungen und

Bibliotheken, sondern auch Schulen und Lesebegeisterte begehen an

diesem Tag den UNESCO-Welttag des Buches. Auch in Deutschland

finden an diesem Tag, initiiert vom Börsenverein des Deutschen

Buchhandels und der Stiftung Lesen, zahlreiche Aktionen in und um

das Lesen statt. Unter dem Motto „Ich schenke Dir eine Geschichte“

bekommen Schulen und andere Leseeinrichtungen jedes Jahr das

„Welttagsbuch“ gratis. Dieses Jahr eben „Die Krokodilbande in

geheimer Mission“.

Auch das Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz (LOS)

in Speyer/Wiesloch/Schwetzingen hat sich in diesem Jahr erneut am

Welttag des Buches beteiligt. An diesem Nachmittag wurden die

Schüler des LOS, inspiriert durch das Thema des diesjährigen

Welttagsbuches, den Tierschmuggel, zu Forschern im Bereich des

weltweiten Tierschmuggels. Anhand des Buches, von

Zeitungsauschnitten und Recherchen im Internet setzten sich die

Kinder mit dem Thema auseinander, erstellten wunderbare

Berichte und Geschichten.

Ziel des Welttags des Buches ist es, die Lesemotivation der

Kinder zu erhöhen und sie zum Lesen von Büchern zu animieren. Denn

das Buch gilt noch immer als das Medium, mit dem wir es schaffen,

uns von der Gegenwart einfach abzuschotten und in eine andere Welt

einzutauchen. In Deutschland gibt es allerdings rund 7,5 Millionen

Erwachsene, die nicht richtig lesen und schreiben können.

Doch an das Lesen sollte nicht nur an diesem einen Tag im Jahr

gedacht werden. Kinder sollten so oft wie nur möglich zum Lesen

animiert werden, um frühestmöglich gut und sicher lesen zu können.

Das gilt natürlich auch für die LOS-Schüler, die schon ganz

gespannt sind, wie die Geschichte des Buches ausgeht. Text und

Foto: LOS Speyer

Weitere Informationen unter www.los-speyer.de

27.04.2015

LOS-Symposium „Gute Lehrer müssen führen"

Wie

Lehrkräften gut geführter Unterricht gelingen kann

Wie

Lehrkräften gut geführter Unterricht gelingen kann

Von Dr. Gerd Eisenhofer

Speyer- Das deutsche Bildungssystem wird seit

Jahrzehnten durch zahlreiche sogenannte Bildungsreformen geprägt,

die stets auf dem Rücken von zwei Gruppen ausgetragen werden: Den

Schülern und ihren Eltern sowie den Lehrkräften an den Schulen. Um

herauszuarbeiten, was diese Entwicklung für den Unterricht

bedeutet, hatten die LOS (Lehrinstitut für Orthographie und

Sprachkompetenz) im Rhein-Neckar-Raum zu einer Fachkonferenz nach

Mannheim geladen. Hauptreferent Dr. Günther Hoegg,

seit Jahrzehnten im Schuldienst tätig, erläuterte vor über 50

fachkundigen Zuhörern anhand zahlreicher Beispiele, dass

Lehrerinnen und Lehrer der Herausforderung Bildungsreform

erfolgreich durch eine stärkere individuelle Förderung des

Einzelnen begegnen und vor allem Führungsqualitäten entwickeln

sollten.

Lehrkräfte müssten lernen, sich stärker in die Denkweise von

Jugendlichen hineinzuversetzen. So zeigten mehrere neurobiologische

Untersuchungen, dass sich jeder Bereich des Gehirns trainieren

lässt. Hoegg zeigte das am Beispiel des Gebrauchs des rechten

Daumens bei der Bedienung eines Smartphones. Kinder und Jugendliche

machten hier durch die regelmäßige Smartphone-Nutzung große

Fortschritte. In einem weiteren Beispiel wies er darauf hin, dass

Schüler ein anderes Zeitgefühl als Erwachsene haben. Eine Woche

erscheint ihnen wie ein Monat, ein Monat wie ein Jahr. Auch dies

sei im Unterricht und dessen Planung zu berücksichtigen.

Schüler suchen zudem stets neue Herausforderungen, denen

Lehrkräfte durch einen interessant gestalteten Unterricht gerecht

werden können. Wichtig sei auch, so Hoegg, das Vermittelte am Ende

der Unterrichtsstunde nochmals zu wiederholen, damit es bei den

Lernenden haften bleibe. Er verwies dabei auch auf die Tatsache,

dass ein Schüler etwa 50 Wiederholungen benötige, um etwas falsch

Gelerntes zu vergessen. Überträgt man die Erkenntnis auf die

Rechtschreibmethode „Schreiben nach Gehör“, bei der Schüler Wörter

so schreiben dürfen wie sie diese hören (Beispiel: „Farat“ für das

Wort Fahrrad) und die in vielen Grundschulklassen im ersten und

teilweise auch noch im zweiten Schuljahr angewendet wird, für einen

Schüler mit Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), so lässt sich erahnen,

welchen Schwierigkeiten diese Kinder und Jugendlichen ausgesetzt

sind.

Abschließend ging Hoegg in seinem Vortrag auf die erforderlichen

Führungsqualitäten von Lehrkräften ein, gerade im Umgang mit

schwierigen Schülern. Ein Lehrer sollte sich nicht in die Defensive

drängen lassen und schnelle und klare Entscheidungen treffen. Denn

Schüler reagieren – im Gegensatz zu Erwachsenen – nicht auf Worte,

sondern auf Handlungen. Foto: LOS

Dr. Gerd Eisenhofer ist Leiter des LOS

Speyer/Schwetzingen/Wiesloch

22.04.2015

Welttag des Buches am 23. April

Von

Christine Eisenhofer

Von

Christine Eisenhofer

Speyer- Der 23. April ist in Deutschland

jährlich der Tag, an dem hierzulande ein Lesefest stattfindet.

Nicht nur Verlage, Buchhandlungen und Bibliotheken, sondern auch

Schulen und Lesebegeisterte begehen an diesem Tag den

UNESCO-Welttag des Buches. Auch in Deutschland finden an diesem

Tag, initiiert vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der

Stiftung Lesen, zahlreiche Aktionen in und um das Lesen statt.

Vielleicht ja auch an der Schule Ihres Sohnes oder Ihrer

Tochter. Unter dem Motto „Ich schenke Dir eine Geschichte“ bekommen

Schulen und andere Leseeinrichtungen jedes Jahr das „Welttagsbuch“

gratis. In diesem Jahr wird das Buch „Die Krokodilbande in geheimer

Mission“ gelesen. Autoren und Übersetzer verzichten auf ihr

Honorar, an über 3000 Buchhandlungen und Bibliotheken kann das Buch

abgeholt werden. Der Welttag des Buches wird heute in über 100

Ländern gefeiert, in Deutschland seit 1996. Ziel der Aktion ist es,

die Lesemotivation der Kinder zu erhöhen und sie zum Lesen von

Büchern zu animieren.

Das Buch gilt noch immer als das Medium, mit dem wir es

schaffen, uns von der Gegenwart einfach abzuschotten und in eine

andere Welt einzutauchen. Egal, ob wir in die Welt anderer

eintauchen, Wissen aufsaugen oder andere Gedanken herangetragen

bekommen. Allerdings gibt es in Deutschland rund 7,5 Millionen

Erwachsene, die nicht richtig lesen und schreiben können, also

dieses Erlebnis nicht teilen können.

Doch an das Lesen sollte nicht nur an diesem einen Tag im Jahr

gedacht werden, Eltern von lesemuffeligen Kindern sollten natürlich

so oft wie nur möglich versuchen, ihre Kinder zum Lesen zu

motivieren und zu animieren. Denn Kinder, die nicht richtig lesen

können, verpassen nicht nur etwas, sie haben auch in der Schule

Probleme und verschlechtern damit ihre späteren Berufschancen.

Hilfreich

ist es beispielsweise, lesemuffelige Kinder bei ihren Interessen zu

packen. Der feuerwehrbegeisterte Junge soll dann eben sein

Feuerwehrbuch lesen und das pferdebegeisterte Mädchen sein

Pferdebuch. Finden die Kinder das Buch spannend, lesen sie gleich

mit viel mehr Eifer. Das gilt auch für Bücher, die bei Freunden

angesagt sind.

Hilfreich

ist es beispielsweise, lesemuffelige Kinder bei ihren Interessen zu

packen. Der feuerwehrbegeisterte Junge soll dann eben sein

Feuerwehrbuch lesen und das pferdebegeisterte Mädchen sein

Pferdebuch. Finden die Kinder das Buch spannend, lesen sie gleich

mit viel mehr Eifer. Das gilt auch für Bücher, die bei Freunden

angesagt sind.

Wichtig ist, über den Tellerrand des Buches hinauszublicken:

Filme sind oftmals als „Appetitmacher“ gut. Gefällt einem Kind die

Geschichte, greift es viel lieber zum Buch. Es gibt auch Reihen,

die mit einem Hörbuch beginnen. Das Hörbuch endet mit einer

unfertigen Geschichte, der Spannungsbogen bleibt also erhalten, und

die Kinder möchten das erste Buch der Reihe, weil es sie

interessiert, wie die Geschichte weiter geht. Auch Comics, Apps und

Magazine, die oftmals kürzere Texte beinhalten, können für Leser,

besonders schwächere, ein Anreiz sein.

Für Jungs sind vor allem die Väter als Lesevorbilder wichtig.

Denn liest der Papa nicht (vor), denken Jungs schnell, dass Lesen

nur etwas für das weibliche Geschlecht ist – und damit uncool. Bei

schwächeren Lesern können auch speziell konzipierte Bücher

beziehungsweise Reihen helfen, die man zusammen liest. Der Vorleser

liest den schwierigeren, anspruchsvolleren und langen Teil, das

Kind die kurzen Passagen, die zudem oftmals in größerer Schrift

gedruckt sind. Das macht das Lesen zu einem Gemeinschaftserlebnis

und sorgt für jede Menge Spaß. Das ist dann auch so eine Art

Lesefest – nur eben in klein. Christine Eisenhofer ist Leiterin

des LOS Speyer/Wiesloch/Schwetzingen

20.04.2015

Gute Lehrer müssen führen

Symposium

des LOS Speyer/Wiesloch/Schwetzingen am 25. März 2015

Symposium

des LOS Speyer/Wiesloch/Schwetzingen am 25. März 2015

Von Dr. Gerd Eisenhofer

Debatten, wie sich Lehrer verhalten müssen, wie sie auftreten

sollen, gibt es ungefähr schon so lange wie den Lehrerberuf an

sich. Die einen sagen, Lehrer müssen streng und autoritär

unterrichten. Die anderen sagen, so sieht das Lehrerbild von früher

aus und Pädagogen müssen heute ganz anders führen, ohne die strenge

Hand.

Einen neuen Beitrag zu dieser Debatte hat der Autor und

Gymnasiallehrer Günther Hoegg mit seinem Buch „Gute Lehrer müssen

führen“ geliefert. Hoegg, über den es heißt, nur wenige schreiben

so klar und praxisnah auf dem Markt der Pädagogikbücher wie er,

orientiert sich am angelsächsischen Konzept des „classroom

managements“. Es geht ihm nicht darum, den alten Pauker

wiederzubeleben, der mit dem Rohrstock durchgreift. Vielmehr will

er Führungsqualitäten vermitteln, die in anderen Bereichen wie der

Wirtschaft selbstverständlicher Gegenstand von Seminaren sind.

„Schüler brauchen klare Anweisungen“, sagt Hoegg. Doch gerade junge

Lehrer würden darauf verzichten, gäben zu oft nach, versuchten es

lieber mit ständigem Ermahnen anstatt konsequentem

Durchgreifen.

Hoegg, seit über 20 Jahren als Lehrer tätig, beschreibt Lehrer

als hochqualifizierte Führungskräfte, die ihre Führungsaufgaben zum

Wohle der Schüler wahrnehmen müssen. Denn Führung gebe den Schülern

Sicherheit. Wichtig seien bei einem Lehrer der äußere Eindruck

(professionelle Kleidung, keine fettigen Haare), Körperhaltung

(bestimmend) oder Bewegungsverhalten („Revier markieren“) und der

Anfang der Schulstunde. Das ist der Moment, in der der Lehrer seine

Autorität demonstrieren müsse. Beispielsweise, in dem er die

Schüler auf seine Seite ziehe, die Störer isoliere.

Doch das gelinge nur, wenn der Pädagoge gegenüber Störenfrieden

konsequent agiere. Warnen, warnen und nochmals warnen führe dazu,

dass die Schüler schnell kapieren, dass sie ziemlich lange stören

können bis etwas passiert. Daher empfiehlt Hoegg eine Verwarnung

plus eine Strafandrohung (z. B. einem mit Smartphone spielenden

Schüler wird Wegnahme angedroht) und bei der zweiten Störung eine

Ausführung der angedrohten Strafe (Smartphone wird weggenommen).

Ein Lehrer solle quasi wie ein Schiedsrichter mit Gelben und Roten

Karten agieren. „Zwei Warnungen sind bereits eine zu viel“,

schreibt er in seinem Buch.

In den vergangenen 30, 40 Jahren habe sich viel geändert, die

Schüler treten nun in einem viel jüngeren Alter selbstbewusst auf,

am schwierigsten sei für Lehrer nun nicht mehr der Umgang mit

Neuntklässlern, sondern Schülern in Klassenstufe sieben. Doch nicht

nur hier hat sich laut Hoegg etwas gewandelt. Auch der Umgang von

Eltern, insbesondere mit Junglehrern, sei schwieriger geworden.

„Viele Eltern haben Strategien entwickelt, mit denen sie vor allem

Junglehrer in die Ecke treiben“, schreibt Hoegg in dem sehr

praxisorientierten mit vielen Beispielen geschmückten Buch.

Zum Thema „Gute Lehrer müssen führen – Wie gut geführter

Unterricht gelingt“ referiert Dr. Günther Hoegg auf einem Symposium

des LOS Speyer/Wiesloch/Schwetzingen am Mittwoch, 25. März

2015, im Maritim Hotel Mannheim, Friedrichsplatz 2. Der Vortrag

soll Lehrkräften helfen, Schüler und ihr Handeln zu verstehen und

sie so zu führen, dass ein störungsarmer und erfolgreicher

Unterricht entsteht. Telefonische Anmeldung unter

06232/291603.

Dr. Gerd Eisenhofer ist Leiter des LOS

Speyer/Wiesloch/Schwetzingen

06.03.2015

Was hilft bei einer Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) – und was nicht?

Von Dr. Gerd

Eisenhofer

Von Dr. Gerd

Eisenhofer

Speyer- Ist es heutzutage noch erforderlich,

dass Texte, Briefe, E-Mails und sonstige Formen der schriftlichen

Kommunikation auf einer (weitgehend) korrekten Rechtschreibung

basieren? Würde es nicht ausreichen (und damit mit weniger

Mühe verbunden sein), wenn der Empfänger unserer schriftlichen

Nachricht den Inhalt versteht?

Nun gelten Lesen und Schreiben - neben dem Rechnen - als die

gängigen Kulturtechniken unserer zivilisierten Welt. Insofern ist

die Rechtschreibung kein Selbstzweck, sondern soll jungen Menschen

helfen, Texte sicher und flüssig zu lesen und zu schreiben, um sich

in unserer zunehmend komplexeren Welt zurechtzufinden. Die

Vermittlung dieser Kompetenz obliegt der Grundschule.

Seit mehreren Jahrzehnten streiten Wissenschaftler und

Bildungspolitiker trefflich über die „richtige“ Methode beim

Erlernen der Rechtschreibung. Zu den umstrittenen Methoden, mit

denen Kindern in der Grundschule das Schreiben beigebracht wird,

zählt „Schreiben nach Gehör“. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet

diese: Die Schüler dürfen die Wörter so schreiben, wie sie diese

hören (z. B. „Farat“ für „Fahrrad“). Dazu führt der

Philosophieprofessor Konrad Paul Liessmann in einem Artikel in der

Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 29. April 2014 aus, dass

Schreiben, wie man spricht, ohne entsprechende Korrekturen

vorzunehmen, um einer angeblichen Traumatisierung der Schüler

vorzubeugen, letztendlich zum Ende der Orthografie führen wird.

Auch bemängelt er den Versuch, die Lesefähigkeit durch eine

drastische Vereinfachung von Texten zu steigern.

Nun gibt es sicherlich nicht die ideale Methode im

Lese-Rechtschreiblernprozess (und jeder Mensch lernt bekanntlich

anders), auffällig ist jedoch, dass sich die Rechtschreibkompetenz

deutscher Schüler in den vergangenen Jahrzehnten permanent

verschlechtert hat (dies besagt bspw. Die Längsschnittstudie von

Wolfgang Steinig von der Universität Siegen, vorgestellt bei der

49. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim

2013). Und noch auffälliger ist die Tatsache, dass

Lese-Rechtschreibprobleme bei Schülern häufig erst zu Beginn der

weiterführenden Schule erkannt werden, nämlich dann, wenn diese

Kompetenz (zumindest) in den sprachlichen Fächern abverlangt wird.

Für sie wäre es mit Sicherheit vorteilhaft gewesen, in der

Grundschule durch häufigeres und intensiveres Üben gefordert bzw.

gefördert zu werden. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob

Wörter im fotografischen Gedächtnis dauerhaft abgespeichert werden,

wenn im Unterricht nur die Überprüfung von Schreibstrategien

erfolgt (Beispiel: Schreibt man „backen“ mit „k“ oder mit

„ck“?).

Lesen lernt man durch Lesen und Schreiben durch Schreiben. Diese

Aussage klingt einerseits banal, erfordert andererseits jedoch eine

systematische und strukturierte Vorgehensweise und bedeutet

letztendlich ein hartes Stück Arbeit, insbesondere für Schüler mit

einer Lese-Rechtschreibschwäche. Sogenannte alternative Methoden,

die vom Training auditiver und/oder visueller Funktionen bis hin

zur Davis-Methode reichen, sind hier wenig hilfreich, wie die

Arbeiten von Professor Waldemar von Suchodoletz von der Universität

München auf eindrucksvolle Weise gezeigt haben. Text und

Foto: LOS

Dr. Gerd Eisenhofer ist Leiter des Lehrinstituts für

Orthographie und Sprachkompetenz (LOS) Speyer (www.LOS-Speyer.de).

LOS Speyer

67346 Speyer

Telefon: 06232/291603

E-Mail: LOS-Speyer@t-online.de

01.02.2015

Ab in die Eiszeit - LOS Speyer beteiligte sich am Bundesweiten Vorlesetag mit einer Lesung

Speyer- Rund 25 Schüler des LOS Speyer und ihre

Eltern haben am vergangenen Freitag einen spannenden Nachmittag

erlebt. Sie bekamen im Rahmen des Bundesweiten Vorlesetages von

älteren LOS-Schülern vorgelesen.

Speyer- Rund 25 Schüler des LOS Speyer und ihre

Eltern haben am vergangenen Freitag einen spannenden Nachmittag

erlebt. Sie bekamen im Rahmen des Bundesweiten Vorlesetages von

älteren LOS-Schülern vorgelesen.

Es ist ein bisschen düster, die Fenster sind abgedeckt,

Malereien hängen von der Decke. Ein Unterrichtsraum im LOS Speyer

ist umgestaltet worden, wirkt von Anblick und Ambiente wie eine

Höhle. Soll er ja auch, schließlich spielt die Geschichte, die

gleich vorgelesen werden soll, ja auch in einer Höhle. An der einen

Seite des zur Höhle umfunktionierten Raumes sitzen die älteren

Kinder, die Vorleser. Auf der anderen Seite sitzen die jüngeren

Kinder, die gebannt verfolgen, was man sich im LOS für sie

ausgedacht hat.

Am 21. November fand nicht nur im LOS Speyer, sondern

deutschlandweit der Bundesweite Vorlesetag statt. Rund 25 Kinder

und ihre Eltern, die daran erinnert werden sollen, wie wichtig

Vorlesen ist, waren ins LOS gekommen, um der Lesung aus dem Buch

„Achtung, Knud, die Eiszeit kommt!“ zu lauschen.

Und weil das Motto des Vorlesetags „Erwecke Geschichten zum

Leben“ lautet, ging es nicht nur darum, dass Buch, das eine

Geschichte aus der Eiszeit erzählt, in Dialogform vorzulesen.

Sondern es ging auch darum, die Geschichte möglichst lebendig zu

erzählen. Die Vorleser unterstützten ihre vorgelesenen Zeilen mit

entsprechenden Gesten. Jeder hatte sich vorher zudem ein Art

überdimensioniertes Namensschild gebastelt, auf dem der Name der

Person auf dem Buch stand und diese auf einer Zeichnung zu sehen

war.

Der Bundesweite Vorlesetag wird seit 2004 veranstaltet. Als

Vorleser fungieren dabei auch Prominente aus Politik, Kultur,

Medien und Sport, denn Vorlesen fördert die Lesefreude der Zuhörer,

die Sprachkompetenz und die Motivation, später selbst zum Buch zu

greifen. Das Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz,

welches Kinder und Jugendliche mit Lese- und Rechtschreibproblemen

fördert, führt seit Jahren Veranstaltungen zur Lesemotivation

durch. cege

Weitere Informationen unter www.LOS-Speyer.de

23.11.2014

Warum brauchen Kinder Vorlesen?

Von Christine Eisenhofer

Von Christine Eisenhofer

Mit dem Erscheinen der ersten Pisa-Studie im Jahr 2003 wurde die

Schul- und Bildungswelt aufgerüttelt. Seit dieser Zeit sind in

Deutschland viele Maßnahmen zur Leseförderung von Schülern

getroffen worden – nicht nur durch die Schulen.

Während im Bildungsbereich die Förderung der Lesekompetenz im

Vordergrund stand und steht, versuchen Angebote außerhalb der

Schulen - insbesondere die Stiftung Lesen mit dem Bundesweiten

Vorlesetag und die Bibliotheken mit dem Welttag des Buches – die

Lesemotivation zu erhöhen.

Unbestritten ist mittlerweile, dass Lesevorbilder und das

Vorlesen innerhalb der Familie einen äußerst positiven Einfluss auf

die Leselust der Kinder haben. Auch deshalb stellen sich jedes Jahr

im Herbst beim Bundesweiten Vorlesetag viele Prominente als

Vorleser zur Verfügung.

Eine neue Studie der Stiftung Lesen hat nun weitere positive

Aspekte des Vorlesens herausgestellt. So fördert das Vorlesen nicht

nur Sprachkompetenz und Wortschatz, es hat auch einen positiven

Aspekt auf den Zusammenhalt von Familien. Zuwendung und

vertrauensvolle Atmosphäre würden dazu einladen, über schwierige

Situationen zu reden und damit die sozialen Bindungen zu

stärken.

Fast 70 Prozent binden laut der Studie das Vorlesen in den

Alltag ein. Trotz dieser positiven Aspekte lesen aber auch ein

Drittel der Eltern ihren Kindern gar nicht oder nur selten vor.

Überproportional gewachsen ist die Lesebereitschaft allerdings in

bildungsfernen Familien und bei Vätern.

Das LOS beteiligt sich mit dem Motto „Erwecke Geschichten zum

Leben“am Bundesweiten Vorlesetag.

Christine Eisenhofer ist Leiterin des LOS

Speyer

www.LOS-Speyer.de

16.11.2014

Nicht abschreiben

Wie junge Menschen

mit einer Lese-Rechtschreibschwäche ihr Bildungsziel erreichen und

ihr (Berufs-)Leben in den Griff bekommen können

Wie junge Menschen

mit einer Lese-Rechtschreibschwäche ihr Bildungsziel erreichen und

ihr (Berufs-)Leben in den Griff bekommen können

Von Dr. Gerd Eisenhofer

Beim Festival des deutschen Films in

Ludwigshafen lief in den vergangenen Wochen der Film „Dyslexie –

Der Kampf mit den Buchstaben“, der ein oftmals verkanntes

gesellschaftliches Problem aufgreift (Dyslexie ist der Fachbegriff

für Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten). Der Film schildert die

Probleme eines Mannes mit Lese-Rechtschreibproblemen. Philipp Halbe

(30), der Hauptdarsteller, kann weder Anträge ausfüllen, noch

Packungsbeilagen lesen. Doch er versucht sich trotz dieser Schwäche

irgendwie durch den Alltag zu mogeln. Mehr schlecht als recht

übrigens. Denn am Ende des Films wird ihm das Sorgerecht für seine

Tochter entzogen.

Eine Situation, die immer mehr Erwachsene so

oder so ähnlich kennen. Manchmal hat man den Eindruck, dass die

Kulturtechniken Lesen und Schreiben mehr und mehr verkümmern. So

klagen viele Ausbildungsleiter seit Jahren zu Recht, dass sich die

Lese- und Rechtschreibfertigkeiten der Auszubildenden gegenüber

früheren Ausbildungsgenerationen permanent verschlechtert haben.

Und auch Universitätslehrer weisen darauf hin, so schreibt es der

Philosophieprofessor Konrad Paul Liessmann am 26.09.2014 in einem

Beitrag für die FAZ, dass ihre Studenten weder die Rechtschreibung

noch die Grammatik ausreichend beherrschen und auch nicht über eine

präzise Ausdrucksfähigkeit verfügen.

Und wie reagiert die Bildungspolitik darauf?

Zu Beginn ihrer Schullaufbahn wird Schülern das

Schreiben nach der – um es vorsichtig zu formulieren – fragwürdigen

Methode Schreiben nach Gehör vermittelt, Lesetexte werden drastisch

vereinfacht, und viele Aufgaben sollen durch Ankreuzen oder

Einsetzen einzelner Wörter bearbeitet werden. Die Schulung des

eigentlichen Schreibens, d. h. das Verfassen von Texten, bleibt

dabei meist auf der Strecke, so schreibt Liessmann weiter.

Dabei könnte – folgt man der Argumentation

Liessmanns – alles ganz einfach sein: Lesen und Schreiben sind

Kulturtechniken, auf in unserer heutigen komplexen Welt mehr denn

je nicht verzichtet werden darf. Es kann nicht der richtige Weg

sein – so Liessmann – „das Betrachten von Bildern zu einem Akt des

Lesens und das Ankreuzen von Wahlmöglichkeiten zu einem Akt des

Schreibens hochzustilisieren“, auch wenn es Menschen gibt, denen

das Lesen- und Schreibenlernen schwer fällt. Viel sinnvoller wäre

es dagegen, diese Menschen mit geeigneten, auf ihr Problem

zugeschnittenen Methoden effektiv zu unterstützen, damit sie ihr

Bildungsziel erreichen und ihr (Berufs-)Leben in den Griff bekommen

können.

Dr. Gerd Eisenhofer ist Leiter des

Lehrinstituts für Orthographie und Sprachkompetenz (LOS) Speyer

(www.LOS-Speyer.de).

Gut vorbereitet für die Weiterführende Schule - Drohen schlechte Noten in Deutsch und Englisch?

Gut vorbereitet

für die Weiterführende Schule - Drohen schlechte Noten in

Deutsch und Englisch?

Gut vorbereitet

für die Weiterführende Schule - Drohen schlechte Noten in

Deutsch und Englisch?

Speyer- Noch ein paar Wochen, dann

geht die Grundschulzeit für die Viertklässler zu Ende. Davor haben

Sie mit ihren Eltern noch eine wichtige Aufgabe zu bewältigen – die

Suche nach einem „neuen Arbeitsplatz“, d. h. die

passende Weiterführende Schule finden. Und mit diesem Schulwechsel

steht ein neuer Abschnitt in ihrer Schullaufbahn an. Nur, sind die

Viertklässler, ist Ihr Sohn, Ihre Tochter darauf auch

vorbereitet?

Simon ist es nicht. Wie auch viele andere

Viertklässler hat er am Ende seiner Grundschulzeit noch Probleme,

die Rechtschreibstrategien richtig anzuwenden, kann eigene Texte

noch nicht weitgehend fehlerfrei verfassen, stockt noch häufig beim

Lesen. Das Problem: In der Grundschule hat sich das bislang nicht

sonderlich auf seine Noten ausgewirkt. Die Lehrerin hat oftmals

drüber weggesehen, schließlich ist Simon ja ein lieber Kerl. „Das

wird schon“, hat sie immer gesagt. Nur, wenn es nun im nächsten

Schuljahr „nicht wird“, dann wird Simon demnächst schlechtere Noten

bekommen, vor allem wegen der Rechtschreibfehler – und das nicht

nur in Deutsch. Auch in den Nebenfächern kann er nicht einfach

Klassenarbeiten mit vielen Rechtschreibfehlern abgeben. Auch ein

sicheres Leseverständnis wird auf der Schule, auf die Simon nach

den großen Ferien gehen wird, vorausgesetzt. Wie auch das

weitgehend fehlerfreie Schreiben ungeübter Diktate.

Im Vergleich zur Grundschule gleicht das Lerntempo

auf den Weiterführenden Schulen einer Fahrt mit dem ICE, auf

langsamere Schüler wird wenig Rücksicht genommen. Das weiß auch

Simons Mutter, Angelika Rabe. Sie hat dies ja alles schon einmal

erlebt, bei Simons großem Bruder Felix. Da sind ihr die Probleme

allerdings erst bewusst geworden, als ein Lehrer sie darauf

ansprach. Ende der fünften Klasse war das. Felix bekam dann eine

außerschulische Förderung, gehört nun, drei Jahre später, zum

besseren Durchschnitt in seiner Klasse. Bei Simon will Angelika

Rabe nicht wieder warten, bis sie von Lehrern angesprochen wird,

nicht nochmal denselben Fehler machen. Sie hat bereits

gehandelt.

Simon geht nun seit Kurzem in die Förderung, in das

Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz (LOS) Speyer, ein

Institut, das auf 30 Jahre Erfahrung in der

Lese-Rechtschreib-Therapie zurückblickt. Angelika Rabe schaut dem

neuen Schulabschnitt von Simon nun zuversichtlicher entgegen als

noch vor ein paar Wochen – und zuversichtlicher als damals bei

seinem älteren Bruder Felix.

Eine eingehende Diagnose und Beratung erhalten

Eltern nach vorheriger Terminvereinbarung im LOS.

Telefonische Kontaktaufnahme unter

06232/291603.

Weitere Informationen finden Sie im Internet

unter:

www.los-speyer.de

Text und Foto: LOS Speyer, Presse

03.07.2014

LOS Speyer feiert Welttag des Buches nach

LOS Speyer feiert Welttag des Buches nach

LOS Speyer feiert Welttag des Buches nach

Speyer- Einige Schüler des

Lehrinstituts für Orthographie und Sprachkompetenz (LOS) Speyer und

ihre Eltern haben vergangenen Mittwoch an einer

Lese/Vorleseveranstaltung im Rahmen des Welttags des Buches

teilgenommen.

Die Blicke gehen gebannt Richtung Vorleser, im

Gesicht jedes einzelnen Kindes lässt sich die Spannung ablesen. Sie

alle hören gespannt zu, sie alle wollen wissen, wie die Geschichte

weitergeht, wie sie endet. Sie alle, das sind Schüler des LOS

Speyer, die an einer (Vor-)Leseveranstaltung im Rahmen des Welttag

des Buches teilnehmen, die dem diesjährigen Welttagsroman „Die Jagd

nach dem Leuchtkristall“ lauschen.

Der Welttag des Buches steht stets unter dem Motto

„Ich schenk dir eine Geschichte“. Daher ist es möglich, im Rahmen

der Veranstaltung kostenlos das jeweilige Welttagsbuch in einer

Buchhandlung zu erhalten. Ziel der Aktion ist es, die

Lesemotivation der Kinder zu erhöhen und sie zum Lesen von Büchern

zu animieren, was natürlich auch ein besonderes Anliegen des LOS

ist.

Die Veranstaltung des LOS ging dabei weit über das

Lesen des diesjährigen Welttagsbuchs hinaus. So lasen Eltern und

Pädagogen den Kindern aus Büchern vor, in denen es – wie in „Die

Jagd nach dem Leuchtkristall“ – um mystisches und

unheimliches geht. So bekamen die LOS-Schüler beispielsweise aus

Cornelia Funkes „Gespensterjäger auf eisiger Spur“, Den Kindern

sollte also nicht nur eine, sondern gleich mehrere Geschichten

vorlesend geschenkt werden.

Der diesjährige Welttag des Buches, initiiert durch

die Stiftung Lesen, fand eigentlich Ende April, also in den

Osterferien statt. Da das LOS seinen Schülern aber trotzdem eine

Teilnahme am Welttag des Buches ermöglichen wollte, wurde er im LOS

auf nach den Osterferien verlegt.

Weitere Informationen:

LOS Speyer - Christine Eisenhofer und Dr. Gerd

Eisenhofer

67346 Speyer, Bahnhofstrasse 64

06232 291603

www.LOS-Speyer.de

Text: LOS Speyer, Presse

25.06.2014

Viele Schüler bei den Rechtschreibregelwochen im LOS mit Eifer dabei

Speyer- Zum Thema Eselsbrücken und Anwendungen

von Rechtschreibregeln fanden im Lehrinstitut für Orthographie und

Sprachkompetenz (LOS) Speyer vom 17. bis 29. März

Rechtschreibregelwochen statt.

Speyer- Zum Thema Eselsbrücken und Anwendungen

von Rechtschreibregeln fanden im Lehrinstitut für Orthographie und

Sprachkompetenz (LOS) Speyer vom 17. bis 29. März

Rechtschreibregelwochen statt.

Schreibt man die Pute nun Pute oder Putte? Marie

ist sich unsicher, sie überlegt hin und her, schwankt, ob sie ein

oder zwei t schreiben soll. Wie viele andere Schüler des LOS machte

Marie in den vergangenen Tagen bei den Rechtschreibregelwochen im

LOS mit. „Die Kinder sollten vor allem lernen, den Unterschied

eines kurz- beziehungsweise eines langgesprochenen Vokals zu

erkennen“, sagte Christine Eisenhofer, Leiterin des LOS in Speyer.

Ihre Schüler setzten sich also damit auseinander, den Unterschied

zwischen Risse und Riese, Rosen und Rossen oder Fühler und Füller

herauszuhören und entsprechend umzusetzen. Denn, so eine

Rechtschreibspruch: „Ob kurz oder lang, betont oder nicht, fällt

beim Richtigschreiben erheblich ins Gewicht.“

Lukas und seine Gruppe haben sich lustige Verse

ausgedacht, wie etwa „Hopfen und Malz, Butter und Schmalz, Pfeffer

und Salz kennt man nicht nur in der Pfalz“. Sie haben verstanden,

die altbekannte Rechtschreibregel „Nach l, n, r, das merke dir ja,

steht nie tz und nie ck“ als ihren unsichtbaren Freund und

Begleiter zur Prüfung zu nutzen. Ähnliches übten sie auch anhand

vieler Beispielswörter zu der Regel in Reimform „Nimm die Regel mit

ins Bett, nach Doppellaut steht nie tz“ und Sätzen wie „Merk‘ dir

die Regel, sie ist wahr und schreib die Schaukel nur mir k, das

Kreuz mit z, so ist es nett“.

Timo, 9 Jahre alt, sitzt zusammen mit seiner

Mama an einem Tisch im LOS. Die Rollen sind diesmal umgedreht,

nicht so wie zu Hause, wenn Mama Timo ein Übungsdiktat diktiert.

Diesmal sitzt die Mama mit einem Stift in der Hand vor einem

Lückendiktat und Timo lautiert ihr die fehlenden Wörter. „Gar nicht

so einfach“, stöhnte Timos Mama, während sie Wörter wie Wissen und

Wiesen oder Hasen und hassen in die Lücken eintrug. Und auch die

anderen Eltern an den Tischen rundherum schauten angestrengt.

„Wir wollen vorstellen und auch prüfen, wie

sicher sind Sie bei Selbstlauten im Differenzieren“, erklärte

Christine Eisenhofer den Eltern den Sinn des kleinen Tests für sie.

Denn die Rechtschreibregelwochen sollen nicht nur den Kindern

helfen, sondern auch ihre Eltern noch mehr für das Thema

sensibilisieren.

Nimm die Regel mit ins Bett, nach Doppellaut steht nie

tz!

Beispiele sind: Heizung, geizig, Schnauze,

Kauz

Text und Foto: LOS Speyer, Presse

28.03.2014

Diplom-Pädagogen Manfred Selg: „Auch Du kannst Lesen und Schreiben lernen“

Speyer-

Für großes Interesse sorgte diese Woche eine Lesung des

Diplom-Pädagogen Manfred Selg aus seinem Buch „Auch Du kannst Lesen

und Schreiben lernen“ im Lehrinstitut für Orthographie und

Sprachkompetenz (LOS) Speyer.

Speyer-

Für großes Interesse sorgte diese Woche eine Lesung des

Diplom-Pädagogen Manfred Selg aus seinem Buch „Auch Du kannst Lesen

und Schreiben lernen“ im Lehrinstitut für Orthographie und

Sprachkompetenz (LOS) Speyer.

„Wie die meisten Kinder freute ich mich auf die

Schule. Endlich war ich ein großes Schulkind und kein kleines

Kindergartenkind mehr.“ So beginnt das Buch von Selg „Auch Du

kannst Lesen und Schreiben lernen“. Und so begann auch die Lesung

im LOS.

Es ist eine eher ungewöhnliche, aber sehr spannende

Herangehensweise an das Thema Lese-Rechtschreibschwäche. Denn das

Buch erzählt den Leidensweg des Schülers Alex, der Probleme beim

Lesenlernen hat, aus der Ich-Perspektive. Es ist die Geschichte

eines Jungen, der sich wie die meisten Kinder auf die Schule freut,

anfangs auch keine großen Probleme hat. Bis zu einem Tag kurz vor

dem Ende des ersten Schuljahres. Die Lehrerin teilt einen

unbekannten Text aus, er wird nicht laut vorgelesen, die Schüler

sollen in Stillarbeit Fragen dazu beantworten. Die meisten Schüler

schaffen das problemlos. Alex nicht. Es ist der Beginn seines

Leidensweges.

Selg stammt aus dem Allgäu und ist selbst Leiter

eines Förderinstituts für lese- und rechtschreibschwache Kinder. Er

kennt also die Sorgen und Nöte von Kindern, die einfach nicht so

leicht Lesen und Schreiben lernen wie viele ihrer Mitschüler. Die

tägliche Arbeit mit solchen Kindern weckte in ihm den Wunsch, mit

einem Buch solchen Kindern eine Stimme zu geben, wie er

erzählt.

Kindern wie Alex. Der übt nach dem Desaster Ende

der ersten Klasse die ganzen Sommerferien hindurch Lesen.

Entsprechend elanvoll startet er in das zweite Schuljahr. Doch es

wird nicht besser. Im Gegenteil: Bereits beim ersten

Leseverständnistest hängt er weiter hinter dem Klassendurchschnitt

zurück. Die Lehrerin empfiehlt Alex, mehr zu üben. Aber der übt ja

schon die ganze Zeit und wird zunehmend frustrierter.

So geht es Woche für Woche, Monat für Monat,

Schuljahr für Schuljahr. Bis seine Eltern die Initiative ergreifen

und Alex in der vierten Klasse mit einer Förderung beginnt. Es ist

die letzte Chance, um die Weiterführende Schule zu erreichen, auf

die er es schaffen will. Denn in den anderen Fächern ist er richtig

gut. Und langsam kommen Erfolge. Erst in der Förderung. Dann in der

Schule.

„Klar. Eine intensive Förderung kostet Zeit, die

von der Freizeit abgeht. Aber oftmals ist es der letzte Ausweg, den

Kindern zu helfen“, sagt Selg. Man merkt ihm während der Lesung an,

wie tief er in dem Thema drin ist, wie locker und doch ernsthaft er

darüber mit den Zuhörern plaudert, wie gekonnt er ihre Fragen

beantworten kann. Und das sind viele, schließlich ist Alex beileibe

kein Einzelfall.

Natürlich erzählt das Buch vor allem die Geschichte

aus der Perspektive eines betroffenen Kindes. Aber es hilft auch,

so versichert Selg, besorgten Eltern ihre Ängste und Zweifel zu

nehmen, soll ihnen eine Entscheidungshilfe bei der Frage sein, wie

sie ihrem Kind bei Lese- und Rechtschreibproblemen helfen können.

Im letzten Kapitel des Buches kommt etwa die Mutter von Alex zu

Wort.

Ende der vierten Klasse wird es für Alex dann

richtig spannend. Schließlich will er es auf die Realschule

schaffen. Und er schafft es auch. Aber er hat Angst, dort zu

versagen. Doch die Angst ist unbegründet. Er hat zwar anfangs ein

paar Probleme, stabilisiert sich aber im Laufe des fünften

Schuljahres. Ende der sechsten Klasse hat er sogar eine zwei in

Deutsch im Zeugnis stehen. www.LOS-Speyer.de Text und

Foto: LOS

Selg, Manfred (2013): „Auch Du kannst Lesen und

Schreiben lernen“.

Ein LRS-Ratgeber aus der Sicht eines

Kindes.

Aachen: Shaker Media. ISBN:

978-3-95631-032-4

04.02.2014

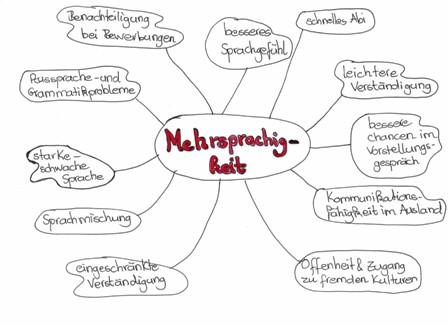

Sprachkompetenz wird immer wichtiger

Für die schulische und berufliche Entwicklung von

Heranwachsenden wird die Sprachkompetenz immer wichtiger, nicht nur

in der Muttersprache, sondern auch in der Fremdsprache. Vor allem

Kindern, die schon in Deutsch Probleme haben, drohen diese auch in

Englisch.

Für die schulische und berufliche Entwicklung von

Heranwachsenden wird die Sprachkompetenz immer wichtiger, nicht nur

in der Muttersprache, sondern auch in der Fremdsprache. Vor allem

Kindern, die schon in Deutsch Probleme haben, drohen diese auch in

Englisch.

Speyer- „Pi-pl“ diktiert die

Englisch-Lehrerin. „Pi-pl“ hört auch Joshua, Sechstklässler eines

Gymnasiums. Doch wie nun schreiben? Vorne ein p, klar. Aber dann.

Ein i, ein e? Joshua hat Probleme in Englisch - vor allem beim

Verstehen des Gehörten und der Umsetzung des Gehörten in

geschriebene Wörter.

Doch Joshua hat nicht nur Probleme in Englisch.

Sondern auch in Deutsch. Und in seiner Muttersprache mangelt es ihm

wie in seiner ersten gewählten Fremdsprache nicht nur an der

Umsetzung des Gehörten in ein Schriftbild, sondern auch am Erlernen

und Verstehen der inhaltlichen Bedeutung von Wörtern, der

Aussprache oder an der richtigen Nutzung seiner grammatikalischen

Kenntnisse.

Joshua ist kein Einzelfall. So wie dem 11-Jährigen

ergeht es vielen Kindern hierzulande. Denn bei fast allen Kindern,

die Probleme beim Fremdsprachen-Erlernen haben, waren zuvor auch

schon Probleme beim Lesen und Schreiben der Muttersprache zu

beobachten.

Doch wie kann man solchen Kindern helfen? Der

Einstieg in eine Fremdsprache sollte langsam und schrittweise

erfolgen, schließlich fällt den Schülern das Erlernen ja besonders

schwer. Eine professionelle Unterstützung neben dem schulischen

Unterricht ist dabei zumeist sinnvoll und vonnöten, denn nur das

Nachkauen des schulischen Unterrichtsstoffes hilft solchen Kindern

zumeist nicht. Stattdessen benötigen sie spezifische

Förder-Programme, um ihre Rückstände aufzuholen.

Das Lehrinstitut für Orthographie und

Sprachkompetenz (LOS) Speyer/Wiesloch/Schwetzingen bietet neben dem

bewährten Förderkonzept in Deutsch auch eine wissenschaftlich

fundierte Englischförderung an. Die spezielle Englischförderung im

LOS gibt den Kindern ein Gerüst aus Strategien und Wissen, das es

ihnen ermöglicht, Englisch trotz ihrer besonderen Schwierigkeiten

erfolgreich zu lernen und die Anforderungen der Schule zu meistern.

Denn Englisch sicher zu beherrschen, ist immer häufiger auch eine

Grundvoraussetzung für den (beruflichen) Erfolg. Auch für

Joshua.

LOS - Lehrinstitut für Orthographie und

Sprachkompetenz, Presse

14.05.2013

Auch das LOS in Speyer hat sich am UNESCO-Welttag des Buches beteiligt

Speyer- In

diversen Unterrichtsgruppen standen Bücher und das Thema Lesen

im Vordergrund, u.a. bekam eine Gruppe in einer Höhle

vorgelesen.

Speyer- In

diversen Unterrichtsgruppen standen Bücher und das Thema Lesen

im Vordergrund, u.a. bekam eine Gruppe in einer Höhle

vorgelesen.

Es ist dunkel in der Höhle. Stockdunkel. Taschenlampen leuchten

auf. Eine, zwei, drei. Die Kinder lauschen gebannt, wirken

aufgeregt. Und lauschen gebannt der Geschichte, die sie vorgelesen

bekommen. Was auf den ersten Blick wie eine Abenteuerreise der

Kinder anmutet, ist in Wahrheit eine Unterrichtsstunde am Welttag

des Buches (23. April 2013) im Lehrinstitut für Orthographie und

Sprachkompetenz (LOS) in Speyer. Der Unterrichtsraum wurde flugs

abgedunkelt, die Tische zusammengeschoben und mit einem Laken

überhängt, ein paar Äste dazugelegt und schon ähnelte dieser

plötzlich einer richtigen Höhle.

Und damit passte das Ambiente wunderbar zum Titel des

diesjährigen Welttagsbuch namens „Der Wald der Abenteuer“. In dem

Kurzroman von Jürgen Banscherus sondern sich zwei Schüler auf einer

Nachtwanderung von dem Rest ihrer Schulklasse ab - und erleben in

einem dunklen Wald mehrere Abenteuer.

Am Welttag des Buches, feiern deutschlandweit Buchhandlungen,

Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte ein großes

Lesefest. Bereits zum 17. Mal erhalten rund um diesen Tag über

700.000 Schülerinnen und Schüler das Welttagsbuch „Ich schenk dir

eine Geschichte“. Den UNESCO-Welttag des Buches gibt es seit

1995.

In der selbstgebauten Höhle im LOS sitzen sieben Kinder und

lauschen gebannt der Geschichte, leuchten ihrer Lehrerin mit der

Taschenlampe, die ihnen die Geschichte vorliest. Zwischendurch

dürfen die Kinder Fragen stellen oder raten, wie die Geschichte

denn weitergehen könnte. Das Ende, das bekommen sie aber nicht

verraten. Schließlich soll der Welttag des Buches Kinder zum Lesen

anregen. Auch Kinder, die sich beim Lesen noch nicht so sicher

fühlen.

In weiteren LOS-Gruppen stellten die Schüler am Welttag des

Buches beispielsweise den anderen Kindern ihre Lieblingsbücher vor,

bekamen von LOS-Pädagogen vorgelesen oder genossen zusammen mit

ihren Müttern eine ganz originelle Unterrichtsstunde – die ganz

unter dem Motto Lesen stand.

Am Ende ihrer besonderen Unterrichtsstunde bekamen alle

LOS-Schüler noch ein von den Pädagogen selbstgebasteltes Buch

geschenkt.

www.LOS-Speyer.de LOS -

Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz, Presse

25.04.2013

Was hilft in der Lese- und Rechtschreibförderung?

Fragen an Prof.

Dr. Matthias Grünke, Universität Köln

Fragen an Prof.

Dr. Matthias Grünke, Universität Köln

Herr Prof. Grünke, wodurch zeichnen sich gute

Lerner aus?

Grünke: Laut dem „Good Strategy

User Model“ lernt man dann gut, wenn man über effektive

Lernstrategien verfügt, diese zielgerichtet einsetzt sowie viele

Fertigkeiten, wie etwa die Verwendung von Rechtschreibregeln,

beherrscht. Und wenn man in der Lage ist, seine Aufmerksamkeit über

längere Zeit einer bestimmten Sache zuzuwenden.

Viele Kinder haben keine Probleme, Lesen und

Schreiben zu lernen. Andere jedoch schon. Woran liegt das?

Grünke: Die Ursachen können

vielfältig sein. Manche Kinder tun sich hier von Grund auf schwerer

als andere. Manchmal kommt dazu, dass einige Mädchen und Jungen in

ihrer Vorschulzeit zu selten die Gelegenheit hatten, ihren Eltern

beim Vorlesen zuzuhören. Auch zu viel Zeit vor dem Fernseher oder

dem Computer kann die Entwicklung negativ beeinflussen.

Wie kann es zu solchen Unterschieden kommen?

Immerhin haben alle Kinder das gleiche Unterrichtsangebot …

Grünke: Würden alle Kinder

einem Leichtathletikverein beitreten und dort regelmäßig die

gleichen Trainingsangebote erhalten, wären sie deswegen im Hinblick

auf ihre Weitsprung-, Sprint- oder Speerwurfleistungen auch nicht

gleich gut. Das besondere Problem beim Sprachunterricht ist, dass

es Kinder ohne ausreichende Lese- und Rechtschreibkompetenzen auf

Dauer sehr schwer haben werden. Deswegen ist es wichtig, gerade

solche Mädchen und Jungen wirksam zu unterstützen, die sich hier in

auffallender Weise schwer tun. Mit den richtigen Angeboten könnte

man viel erreichen.

Sie haben verschiedene Fördermethoden, die

Kindern mit Lese- und Rechtschreibproblemen helfen sollen,

miteinander verglichen. Dabei sind Sie zu überraschenden

Ergebnissen gekommen …

Grünke: Überraschend sind die

Ergebnisse eigentlich nicht. Wenn ich einem Kind zeige, wie es eine

Geige halten soll, mit ihm einfache Fingerübungen durchführe,

Fehler unmittelbar korrigiere, es nicht überfordere, den Anspruch

langsam erhöhe und es für alle Fortschritte ausgiebig lobe, werde

ich als Lehrer natürlich erfolgreicher sein, als wenn ich das Kind

seinen „eigenen Weg“ entdecken lasse.

Das wird allerdings nicht überall so

gehandhabt.

Grünke: Viele Schulen arbeiten

nach sehr offenen Methoden und vermeiden in den ersten beiden

Jahren direkte Rückmeldungen, um die Mädchen und Jungen nicht zu

entmutigen. Einschlägige Studien zeigen, dass sich der Anteil der

Kinder mit Lese-Rechtschreibstörungen im Laufe der Jahre dadurch

vervielfacht. Überraschend ist das nicht. Wir wissen aus unserer

Alltagserfahrung, wie schwer es ist, eine falsche Information aus

unserem Kopf herauszukriegen. Haben wir auf einer Party einmal die

Namen von Paul und Georg verwechselt, kommen wir vermutlich auch in

Zukunft immer wieder ins Grübeln, wenn wir einen der beiden

treffen. Besser ist es, Dinge von Beginn an unter kompetenter

Anleitung richtig zu lernen, anstatt sich später mühsam umgewöhnen

zu müssen. Das gilt für den Sprachunterricht genauso wie für viele

andere Lebensbereiche.

Warum schneiden gerade die beliebten Methoden

so schlecht ab?

Grünke: Ich würde der Aussage

nur bedingt zustimmen, dass beliebte Methoden schlecht abschneiden.

Viele Kinder fühlen sich sehr motiviert, wenn jemand da ist, der

ihnen ganz konkret etwas beibringt, sie mit lösbaren Aufgaben

konfrontiert und ihnen viele Erfolgserlebnisse ermöglicht. Auch

intensive Wiederholungen werden von den meisten Mädchen und Jungen

im Grundschulalter unter diesen Umständen nicht abgelehnt – im

Gegenteil. Außerdem wollen Kinder normalerweise sogar eine

Rückmeldung im Hinblick darauf, ob sie etwas richtig oder falsch

gemacht haben. Selbst viele Lehrkräfte freuen sich meiner Erfahrung

nach, wenn sie auch einmal in den Lernprozess eingreifen und ihren

Schülern etwas direkt vermitteln dürfen.

Dieser Lernprozess entspricht jedoch nicht

der derzeitigen Modewelle.

Grünke: Von Seiten der

Schulpolitik ist ein solches lehrkraftzentriertes Vorgehen nicht