Lernen im interkulturellen Miteinander: Freiwilligendienste für Geflüchtete

Speyer/Berlin- Anlässlich der Woche des

bürgerschaftlichen Engagements vom 8. bis 17. September setzt sich

die Diakonie dafür ein, das Sonderprogramm

"Bundesfreiwilligendienst (BFD) mit Flüchtlingsbezug" auch nach

2018 fortzuführen. BFD-Stellen mit Flüchtlingsbezug sind einerseits

Stellen, in denen Freiwillige mit Flüchtlingen arbeiten,

andererseits BFD-Stellen für Flüchtlinge. Der

Bundesfreiwilligendienst steht auch Menschen über 27 Jahren

offen.

Speyer/Berlin- Anlässlich der Woche des

bürgerschaftlichen Engagements vom 8. bis 17. September setzt sich

die Diakonie dafür ein, das Sonderprogramm

"Bundesfreiwilligendienst (BFD) mit Flüchtlingsbezug" auch nach

2018 fortzuführen. BFD-Stellen mit Flüchtlingsbezug sind einerseits

Stellen, in denen Freiwillige mit Flüchtlingen arbeiten,

andererseits BFD-Stellen für Flüchtlinge. Der

Bundesfreiwilligendienst steht auch Menschen über 27 Jahren

offen.

"Mit ihren Erfahrungen, auch mit ihren schweren Erlebnissen,

bringen Flüchtlinge eine besondere Qualität in die Arbeit ein. Dazu

gehört ihre Art, anderen Menschen zu begegnen und sich in

schwierige Lebenssituationen von Menschen einzufühlen", sagt

Albrecht Bähr, Landespfarrer für Diakonie.

Auch die Flüchtlinge profitieren von ihrem Einsatz: Sie lernen

schneller Deutsch, haben eine sinnvolle Beschäftigung und

verbessern ihre Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt. Das stärkt ihr

Selbstbewusstsein.

Im Einsatzbereich der Diakonie Pfalz leisten derzeit elf

Geflüchtete einen Bundesfreiwilligendienst. Sie sind in der

Geschäftsstelle des Diakonischen Werkes Pfalz in Speyer, in der

Sozialstation Landau, einer Kindertagesstätte in Neustadt, in

Altenheimen in Frankenthal und Haßloch, in einer Kirchengemeinde in

Neustadt, einer Tagesförderstätte für behinderte Menschen in

Ludwigshafen, Ganztagsschulen in Kusel und Ludwigshafen sowie im

Mehrgenerationenhaus in Ludwigshafen eingesetzt. Sechs weitere

Freiwillige leisten darüber hinaus ihren BFD mit

Flüchtlingsbezug.

Nach wie vor gibt es offene Stellen für die Freiwilligendienste

und eine Bewerbung ist möglich. „Wir ermutigen Flüchtlinge, diese

Chance zu ergreifen und sich bei uns zu bewerben. Wir bitten auch

Haupt- und Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe, die Flüchtlinge

auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen“ sagt Bähr. Um

Flüchtlingen im BFD den Einstieg zu erleichtern gibt es ein

besonderes Begleitkonzept, zu dem neben der Vorbereitung auf die

Arbeit in der Einsatzstelle auch Sprachkurse und Unterstützung bei

Alltagsfragen gehören. Prinzipiell stehen den Flüchtlingen alle

Einsatzstellen offen, die die Diakonie Pfalz anbietet.

Interessenten können sich auf der Homepage des Diakonischen

Werkes der Pfalz www.diakonie-pfalz.de unter dem

Menüpunkt „Ich möchte helfen“ direkt bewerben oder die Unterlagen

herunterladen. Bewerbungen sind auch per Mail an fsj@diakonie-pfalz.de möglich.

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz,

Presse

11.09.2017

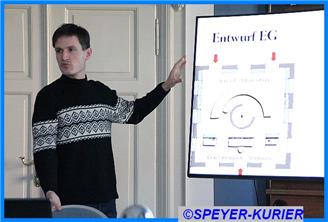

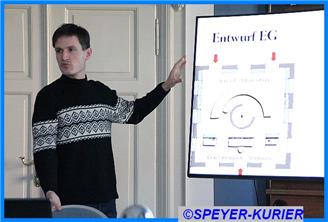

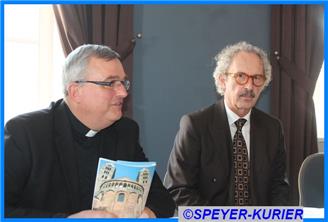

Diözesanes Forum stellt die Weichen für neue „Diözesanversammlung“

Diözesanversammlung soll künftig die Funktion des

Diözesanpastoralrats übernehmen / Forumsmitglieder plädieren für

Fortsetzung der Katholikentage in veränderter Form

Diözesanversammlung soll künftig die Funktion des

Diözesanpastoralrats übernehmen / Forumsmitglieder plädieren für

Fortsetzung der Katholikentage in veränderter Form

Speyer- Mit einem neuen Seelsorgekonzept und

der Errichtung von 70 neuen Pfarreien hat das Bistum Speyer zu

Beginn des Jahres 2016 eine deutliche Zäsur gesetzt. Wo stehen die

Pfarreien heute? Wie kann der christliche Glaube auch an anderen

Orten gestärkt werden? Und wie gelingt es, mit neuen Angeboten auf

die Menschen zuzugehen? Um diese Fragen ging es beim achten

Diözesanen Forum, das am 8. und 9. September im Heinrich-Pesch-Haus

in Ludwigshafen tagte.

Intensiv diskutierten die rund 85 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

über die Bildung einer neuen „Diözesanversammlung“. Sie soll

künftig die Funktion des Diözesanpastoralrats übernehmen. „Mit

diesem Schritt wollen wir die Partizipation im Bistum Speyer

stärken“, erklärte Generalvikar Dr. Franz Jung. Die

Diözesanversammlung soll die Aufgabe haben, den Bischof zu beraten,

zum Beispiel hinsichtlich der Einschätzung gesellschaftlicher und

kirchlicher Entwicklungen oder bei der Festlegung von Grundsätzen

und Schwerpunkten für die Seelsorge. Die Mitglieder des Forums

begrüßten die Bildung einer Diözesanversammlung. Sie sprachen sich

dafür aus, in der Diözesanversammlung auch eine kurze Beratung über

den Haushaltsplan des Bistums vorzusehen. Die Rolle der

Diözesanversammlung wie auch die Rolle ihres Vorsitzenden bedürfen

aus Sicht des Diözesanen Forums noch einer präziseren Ausarbeitung.

Der Entwurf der Satzung wird in den Räten des Bistums bis zum

nächsten Diözesanen Forum weiter beraten. Von März bis Mai des

kommenden Jahres können Änderungsvorschläge dazu eingebracht

werden.

Was macht eine lebendige Gemeinde aus?

Das Diözesane Forum befasste sich mit dem Thema Gemeindebildung

und richtete den Fokus vor allem auf die 376 territorialen

Gemeinden, die zurzeit innerhalb der Pfarreien des Bistums

bestehen. Als Kriterien für ein lebendiges „Gemeinde-Sein“ wurden

unter anderem die regelmäßige Feier von Gottesdiensten, Angebote

zur Glaubensweitergabe sowie die Bildung eines Gemeindeausschusses

bekräftigt. Das neue Seelsorgekonzept der Diözese sieht vor, dass

es innerhalb der 70 Pfarreien im Bistum eine variable Zahl von

Gemeinden geben kann. Die Forumsteilnehmer vertraten die Ansicht,

dass in den Pfarreien regelmäßig überprüft werden soll, ob sich die

Festlegung der Gemeinden bewährt hat. Allerdings plädierte eine

Mehrheit dafür, die Überprüfung bis zu den nächsten

Pfarrgremien-Wahlen im Jahr 2019 noch nicht für alle Pfarreien

verpflichtend, sondern auf freiwilliger Basis einzuführen. Den

Pfarreien und Gemeinden soll auf diese Weise ausreichend Zeit

gegeben werden, die erst seit 2016 bestehenden neuen Strukturen zu

erproben.

Der Glaube lebt an vielen Orten

Die Diskussion des Diözesanen Forums machte nicht an den

Pfarreigrenzen Halt, sondern bezog auch andere Formen und Orte von

Kirche mit ein, zum Beispiel die Seelsorge in der kirchlichen

Jugendarbeit, an Schulen und Hochschulen, in Krankenhäusern,

Altenheimen sowie anderen Einrichtungen der Caritas. „Hier

entwickeln sich neue Formen von Ehrenamtlichkeit. Wir begegnen in

diesen Feldern zunehmend Menschen, denen das kirchliche Leben in

der Pfarrei vielleicht fremd ist, die aber doch stark interessiert

daran sind, sich im Rahmen eines qualifizierten und gut begleiteten

Ehrenamts zu engagieren“, berichtete Generalvikar Jung. Er

ermutigte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge

dazu, über das Bestehende hinaus zu denken und - nach einem Wort

von Papst Franziskus - „an die Ränder zu gehen“.

Die Mitglieder des Diözesanen Forums waren von der Notwendigkeit

überzeugt, mehr bei den konkreten Bedürfnissen der Menschen

anzusetzen und verstärkt Projekte mit missionarisch-experimentellem

Charakter anzugehen. Sie regten an, die seelsorglichen Angebote

stärker zu vernetzen, die Pfarrer und pastoralen Mitarbeiter noch

mehr von Verwaltungsaufgaben zu entlasten und die kirchlichen

Berufe attraktiver zu machen. Konkret wurde zum Beispiel ein

Orientierungsjahr für Jugendliche und junge Erwachsene

vorgeschlagen. „Wir werden in den nächsten Jahren einen starken

Rückgang des pastoralen Personals erleben. Wir müssen jetzt

Prioritäten setzen - auch um Raum für innovative Angebote zu

schaffen“, beschrieb Generalvikar Jung die aktuelle

Herausforderung. Die Hauptabteilungen des Bischöflichen Ordinariats

haben den Auftrag, bis zum Ende des Jahres dafür konkrete

Vorschläge zu entwickeln.

Katholikentag soll stärker den Charakter eines Bistumsfests

bekommen

In der Beratung über die Zukunft der diözesanen Katholikentage

wurde deutlich, dass die Mehrheit der Forumsteilnehmer einen

gemeinsamen Tag für das gesamte Bistum weiterhin als sinnvoll

erachtet. Die Tendenz ging zu einem Treffen an einem festen Ort im

jährlichen Rhythmus. Eine ökumenische Ausrichtung wurde begrüßt.

Die Ideen von Forumsteilnehmern, zum Beispiel das

Landesgartenschaugelände in Kaiserslautern als Ort für den

Katholikentag zu nutzen oder den Tag als Wallfahrt oder

Solidaritätsaktion zu gestalten, versprach Domkapitular Franz

Vogelgesang in die zuständige Arbeitsgruppe mitzunehmen und knüpfte

daran die Einladung zur Mitarbeit an alle Interessierten.

Verlegung des zentralen Gottesdienstortes nur bei

schwerwiegenden Gründen

Mit der Einführung

des neuen Seelsorgekonzepts im Jahr 2016 war die Entscheidung für

einen zentralen Gottesdienstort in jeder Pfarrei verbunden: In

dieser Kirche wird an jedem Sonntag oder Feiertag immer zur

gleichen Zeit die Eucharistie als Hauptgottesdienst der Pfarrei

gefeiert. Das Diözesane Forum schloss sich der Überzeugung an, dass

eine Antragstellung zur Verlegung des zentralen Gottesdienstortes

frühestens ab Januar 2019 und nur bei Vorliegen schwerwiegender

pastoraler Gründe möglich sein soll. Es bedürfe dazu einer

ausführlichen Diskussion in den Gremien der Pfarrei. Entscheidet

sich der Pfarreirat mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für die

Verlegung, soll der Antrag dem Bischof zur Genehmigung vorgelegt

werden.

Mit der Einführung

des neuen Seelsorgekonzepts im Jahr 2016 war die Entscheidung für

einen zentralen Gottesdienstort in jeder Pfarrei verbunden: In

dieser Kirche wird an jedem Sonntag oder Feiertag immer zur

gleichen Zeit die Eucharistie als Hauptgottesdienst der Pfarrei

gefeiert. Das Diözesane Forum schloss sich der Überzeugung an, dass

eine Antragstellung zur Verlegung des zentralen Gottesdienstortes

frühestens ab Januar 2019 und nur bei Vorliegen schwerwiegender

pastoraler Gründe möglich sein soll. Es bedürfe dazu einer

ausführlichen Diskussion in den Gremien der Pfarrei. Entscheidet

sich der Pfarreirat mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für die

Verlegung, soll der Antrag dem Bischof zur Genehmigung vorgelegt

werden.

Nicht nur die Liturgie, sondern auch Finanz- und Personalfragen

beschäftigten das Diözesane Forum. So informierten sich die

Teilnehmer über die neu berechneten Indexzahlen. Sie stellen ein

Instrument zur gerechten Verteilung der vorhandenen Mittel an die

Pfarreien dar und werden vor allem zur Bemessung des

Personalschlüssels in den Pfarreien genutzt. Vorgestellt wurde auch

der aktuelle Haushaltsplan des Bistums.

Große Bandbreite an Themen kennzeichnet den Weg der

vergangenen Jahre

Ein Austausch über die Entwicklungen seit dem letzten Diözesanen

Forum vor zwei Jahren machte vor allem eines deutlich: Viele Themen

wurden in den vergangen Jahren im Bistum Speyer auf den Weg

gebracht, „auch wenn sich jetzt vieles erst noch richtig einspielen

muss“, so Generalvikar Jung. Er räumte ein, dass das Engagement der

früheren Kirchenrechner vom Bistum unterschätzt worden sei. Es

seien jedoch Maßnahmen ergriffen worden, um die Situation zu

verbessern und die Pfarreien weiter von Verwaltungsaufgaben zu

entlasten. Erfreut zeigte er sich darüber, dass fast alle Pfarreien

damit begonnen haben, ihr pastorales Konzept zu entwickeln. Mit der

Einführung des Qualitätsmanagements in den Kindertagesstätten und

den Kundschafterreisen in verschiedene Länder der Weltkirche seien

wichtige Impulse gesetzt worden. Teilnehmer des Diözesanen Forums

berichteten davon, dass in den Pfarreien viel Mühe und Ausdauer

gefragt sind, damit alle in ihre neuen Rollen hineinfinden und die

Gläubigen sich mit der neuen Pfarrei identifizieren. Aus

zahlreichen Schilderungen sprach das Bemühen, neue Wege für die

Weitergabe des Glaubens zu finden.

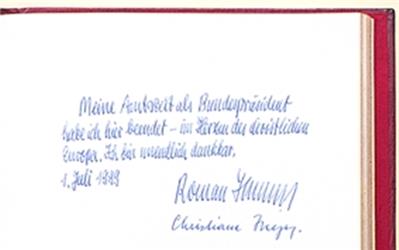

„Die Beratungskultur früherer Diözesaner Foren trägt Früchte. Es

hat sich erneut gezeigt, dass wir zu einem guten und konstruktiven

Austausch in der Lage sind. Dabei ist viel Vertrauen gewachsen“,

dankte Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann den Teilnehmerinnen und

Teilnehmern des Diözesanen Forums für ihr Engagement. Die

Diözesanen Foren wurden im Jahr 2010 im Zusammenhang mit dem

Erneuerungsprozess „Gemeindepastoral 2015“ eingerichtet. Sie

bestehen aus den Mitgliedern des Allgemeinen Geistlichen Rates, des

Priesterrats, des Diözesanpastoralrats und des Katholikenrats. Zum

Abschluss ihres Treffens feierten die Teilnehmer mit Bischof

Wiesemann einen Gottesdienst in der Kapelle des

Heinrich-Pesch-Hauses. Das nächste Diözesan Forum findet am 24. und

25. August 2018 statt. Als Veranstaltungsort ist wiederum das

Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen vorgesehen.

Weitere Informationen:

https://www.bistum-speyer.de/news/nachrichten/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4811&cHash=1df815fa4cf005c26bbd36fa26f9777f

Text und Foto. is

10.09.2017

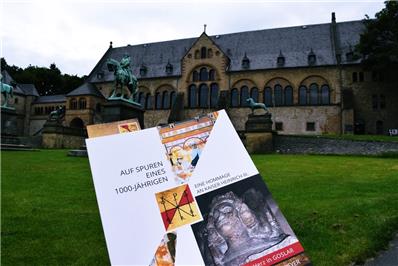

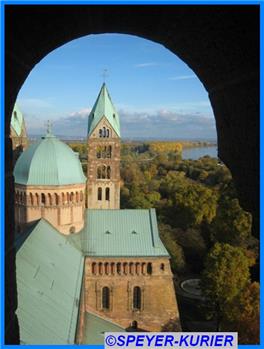

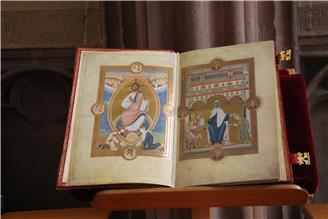

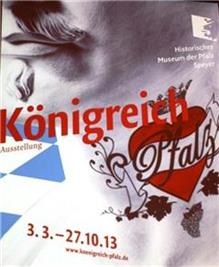

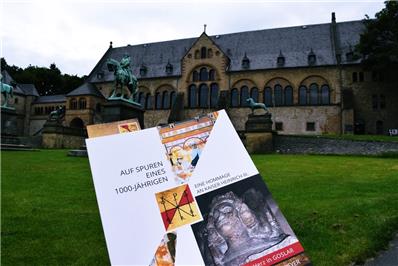

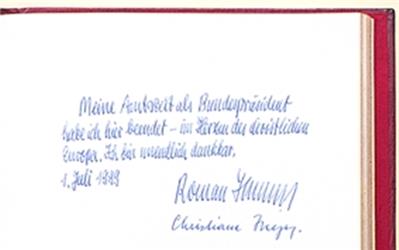

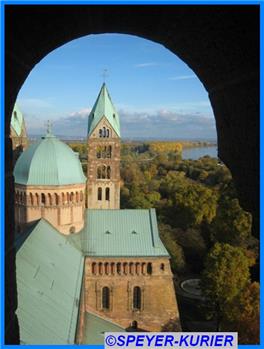

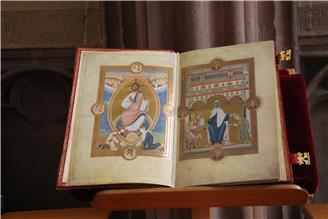

Tod Matildas von England vor 850 Jahren

Deutsche

Kaiserin und Englische Regentin – Ahnherrin von Richard

Löwenherz

Deutsche

Kaiserin und Englische Regentin – Ahnherrin von Richard

Löwenherz

Speyer- Am 10. September 1167 verstarb

Matilda von England, die Frau des letzten salischen Kaisers

Heinrich V. Als Kaiserin unterstützte sie ihren Mann, indem sie bei

zahlreichen Konflikten als Vermittlerin auftrat und während seiner

Abwesenheit Regierungsaufgaben übernahm. Als Heinrich 1125

verstarb, war sie 23 Jahre alt. Da die Ehe kinderlos geblieben war,

erlosch damit die salische Dynastie. Heinrich V. liegt zusammen mit

seinen Eltern, seinem Groß- und seinem Urgroßvater im Speyerer Dom

begraben.

Nach dem Tod ihres Mannes regelte Matilda noch die wichtigsten

Angelegenheiten zur neuen Wahl, bevor sie sich, auf Wunsch ihres

Vaters, zurück in ihre englische Heimat begab. Der englische König

Heinrich I. versuchte zunächst, seine Tochter als Herrscherin zu

etablieren. Er ließ die englische Aristokratie und Geistlichkeit

per Eid bezeugen, dass Matilda seine legitime Nachfolgerin auf dem

Königsthron sei.

Ihre Macht und die Machtansprüche ihrer Nachkommen musste

Matilda jedoch mehrfach verteidigen. Aus politischen Gründen

heirate sie den angevinischen Erbgrafen Gottfried Plantagenet.

Durch diese Ehe wurde sie zur Begründerin einer neuen Dynastie: Ihr

Sohn Heinrich II. war der erste englische Herrscher aus dem Hause

Plantagenet. Der Ehe Heinrichs II. mit Eleonore von Aquitanien

entsprang der berühmte Ritterkönig Richard Löwenherz. Das Wappen

dieses Herrscherhauses Plantagenet zieren drei goldene Löwen.

Im Kampf um den englischen Thron ließ Matilde von England 1141

ihren Gegenspieler Stephan von Blois gefangen nehmen und wurde zur

Herrin der Engländer proklamiert. Sie war damit kurzzeitig für

einige Monate die erste weibliche Regentin des Königreichs England,

wurde aber nicht gekrönt. Ihr Sohn Heinrich II. wurde schließlich

nach dem Tod seines Vaters und der Beilegung weiterer Querelen

englischer König. Matilda blieb Beraterin ihres Sohnes und hatte

nachweislich Einfluss auf ihn. Im Konflikt zwischen Heinrich II.

und dem Erzbischof Canterbury Thomas Becket agierte sie als

Vermittlerin. Bereits als Kaiserin und verstärkt nach der

Thronbesteigung ihres Sohnes in England förderte sie kirchliche

Einrichtungen durch Stiftungen.

Bis zu ihrem Tod ließ sich Matilda als „empress”, also als

Kaiserin, ansprechen, führte aber das Siegel einer römischen

Königin. Die Herrscherin starb am 10. September 1167 in Rouen. In

einer feierlichen, vom Erzbischof Rotrou geleiteten Zeremonie fand

ihre Beisetzung vor dem Hochaltar der Abteikirche von Bec-Hellouin

statt. Einige Zeilen von Matildas Grabinschrift lauteten: „Hier

liegt die Tochter, Ehefrau und Mutter Heinrichs; groß durch Geburt,

größer durch Heirat, doch am größten durch ihre Nachkommen.“ Durch

den historischen Roman „Die Säulen der Erde“ gelangte Matilda von

England in neuerer Zeit wieder zu einiger Bekanntheit. Text und

Foto: is

07.09.2017

Familienfest bei Diakonissen Speyer-Mannheim

Speyer- Rechtzeitig zum Jahresfest der

Diakonissen Speyer-Mannheim am ersten Septembersonntag kehrte der

Spätsommer nach Speyer zurück: Entsprechend gut besucht war die

Freiluftveranstaltung im Park beim Mutterhaus mit rund 600

Gästen.

Viele von ihnen kamen schon zum Gospel-Gottesdienst mit

Vorsteher Pfarrer Dr. Günter Geisthardt, der musikalisch begleitet

wurde vom Posaunenchor CVJM Schifferstadt und dem Schwegenheimer

Gospelchor „Spirit of Sound“. Die Kollekte in Höhe von 1.206 Euro

sowie Spenden in Höhe von 1.706 Euro kommen zu gleichen Teilen dem

Hospiz im Wilhelminenstift Speyer, den geplanten Hospizen in Bad

Dürkheim und Landau sowie der im Aufbau befindlichen ambulanten

Palliativarbeit der Diakonissen Speyer-Mannheim zugute.

Viele von ihnen kamen schon zum Gospel-Gottesdienst mit

Vorsteher Pfarrer Dr. Günter Geisthardt, der musikalisch begleitet

wurde vom Posaunenchor CVJM Schifferstadt und dem Schwegenheimer

Gospelchor „Spirit of Sound“. Die Kollekte in Höhe von 1.206 Euro

sowie Spenden in Höhe von 1.706 Euro kommen zu gleichen Teilen dem

Hospiz im Wilhelminenstift Speyer, den geplanten Hospizen in Bad

Dürkheim und Landau sowie der im Aufbau befindlichen ambulanten

Palliativarbeit der Diakonissen Speyer-Mannheim zugute.

Im Anschluss an den Gottesdienst informierten sich die Gäste

über Krankenhäuser, Seniorenzentren, Einrichtungen der Kinder-,

Jugend- und Behindertenhilfe sowie über Ausbildungsmöglichkeiten,

Hospizarbeit und die Diakonische Gemeinschaft.

Diakonissen-Einrichtungen aus Speyer, Mannheim, Landau,

Ludwigshafen, Kirchheimbolanden und Homburg boten neben

Informationen auch Mitmach-Aktionen und viele Spiel- und

Bastel-Möglichkeiten für Kinder. Besuchermagneten waren wie immer

die Hygiene- und Gesundheitstests sowie Erste-Hilfe-Tipps der

Krankenhäuser sowie die Spiele der Kitas und der Maudacher

Werkstatt: Vom „Pflegedoktor“ über Riesenseifenblasen bis zum

Kletterbaum reichten die Angebote. Die Senioreneinrichtungen, die

ehrenamtlichen Gruppen und das Hospiz überzeugten mit Beispielen

ihrer Arbeit, die Produkte des Flohmarkts fanden ebenso zahlreiche

Abnehmer wie die „Cocktail-Bar“ der Diakonischen Gemeinschaft. Neu

war in diesem Jahr eine Aufführung von Beschäftigten der Maudacher

Werkstatt für Menschen mit Behinderung: Sie unterhielten die Gäste

mit Sketchen, Gedichten und Tänzen.

Bereits am Vorabend des traditionellen Jahresfestes fand

erstmals ein Cocktail-Kino-Abend im Mutterhaus statt. Zu exotischen

Getränken und Popcorn wurde der Film „Wie im Himmel“ gezeigt.

Text und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim

04.09.2017

Sternsinger sammeln seit 1959 mehr als eine Milliarde Euro

-04.jpg) Rund 1,21

Millionen Euro kamen bei der Aktion Dreikönigssingen zu Beginn des

Jahres im Bistum Speyer zusammen

Rund 1,21

Millionen Euro kamen bei der Aktion Dreikönigssingen zu Beginn des

Jahres im Bistum Speyer zusammen

Aachen/Speyer- Die Kinder und

Jugendlichen, die als Sternsinger unterwegs sind, haben seit dem

Start ihrer Aktion Dreikönigssingen in Deutschland 1959 mehr als

eine Milliarde Euro gesammelt. Rund 71.700 Projekte für

benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und

Osteuropa konnten damit seit Beginn der weltweit größten

Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder unterstützt werden. Die

beeindruckende Gesamtzahl von rund 1.040.800.000 Euro wurde dank

des Ergebnisses in diesem Jahr erreicht. Bundesweit sammelten die

engagierten Sternsinger Anfang 2017 rund 46,8 Millionen und damit

550.000 Euro mehr als im Vorjahr. 300.000 Mädchen und Jungen sowie

90.000 jugendliche und erwachsene Begleiter in 10.328

Pfarrgemeinden, Schulen, Kindergärten und weitere Einrichtungen

nahmen an der Aktion teil.

Im Bistum Speyer sammelten die Sternsinger aus 200 beteiligten

Pfarreien, Gruppen und Einrichtungen genau 1.210.659,74 Euro. Im

Vorjahr lag das Ergebnis in der Diözese Speyer bei 1.185.560,12

Euro. Die Zahlen gehen hervor aus dem jetzt veröffentlichten

Jahresbericht des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘.

-04.jpg) Das

Kindermissionswerk und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend

(BDKJ), die Träger der Aktion, danken allen Sternsingern und

Begleitenden für dieses große Engagement. „Wir sind dankbar, dass

wir als Hilfswerk der Sternsinger an der Seite dieser vielen

begeisternden Mädchen und Jungen, Jugendlichen und Erwachsenen

stehen dürfen, die sich Jahr für Jahr in den Dienst der guten Sache

stellen“, so Prälat Dr. Klaus Krämer, Präsident des

Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘. „Immer wieder überraschen

uns die Sternsinger aufs Neue mit einem tollen Sammelergebnis.

Rekorde und Superlative sind uns sicherlich nicht wichtig, aber

jeder gesammelte Euro, jeder gesammelte Cent ist ein Stück Hilfe

für benachteiligte Kinder in der Einen Welt.“

Das

Kindermissionswerk und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend

(BDKJ), die Träger der Aktion, danken allen Sternsingern und

Begleitenden für dieses große Engagement. „Wir sind dankbar, dass

wir als Hilfswerk der Sternsinger an der Seite dieser vielen

begeisternden Mädchen und Jungen, Jugendlichen und Erwachsenen

stehen dürfen, die sich Jahr für Jahr in den Dienst der guten Sache

stellen“, so Prälat Dr. Klaus Krämer, Präsident des

Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘. „Immer wieder überraschen

uns die Sternsinger aufs Neue mit einem tollen Sammelergebnis.

Rekorde und Superlative sind uns sicherlich nicht wichtig, aber

jeder gesammelte Euro, jeder gesammelte Cent ist ein Stück Hilfe

für benachteiligte Kinder in der Einen Welt.“

Pfarrer Carsten Leinhäuser, BDKJ-Diözesanpräses, schließt sich

an: „Wir sind stolz, dass sich jedes Jahr so viele Kinder und

Jugendliche aus den Verbänden und anderen Gruppen auf den Weg

machen. Sie setzen sich für eine gerechtere Welt ein. Die

Sternsingeraktion ist auch großartige Bildungsarbeit: Bevor die

Kinder bei Wind und Wetter von Tür zu Tür unterwegs sind, lernen

sie eine Menge über die Länder, für die sie sammeln. Sie wissen

deshalb, wie die politischen Gegebenheiten in anderen Ländern sind,

was Kinder weltweit bewegt und wie sie selbst konkret helfen

können. Die Sternsingeraktion ist ein beeindruckendes Projekt, weil

die Kinder den Erwachsenen zeigen, was es heißt Christ zu sein und

Glauben zu leben: Sie informieren sich, sehen im Nächsten Jesus und

machen sich für dessen Wohlergehen stark.“

1.639 Projekte in 107 Ländern

Im Jahr 2016 wurden mit den Erlösen aus der Aktion

Dreikönigssingen 1.639 Projekte in 107 Ländern unterstützt. Erneut

nahm die Förderung der Bildung mit 746 Projekten den größten Anteil

ein. Darüber hinaus wurden unter anderem 169 Gesundheitsprojekte,

88 Maßnahmen zur Ernährungssicherung und 17 Nothilfeprojekte

gefördert. In den Ländern Afrikas wurden 523 Projekte unterstützt,

in Lateinamerika 487 Maßnahmen und in Asien 420 Projekte.

Rund um den kommenden Jahreswechsel werden sich die Sternsinger

bei ihrer 60. Aktion Dreikönigssingen auf den Weg zu den Menschen

machen. „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit –

in Indien und weltweit!“ heißt dann ihr Leitwort. Eröffnet wird die

Aktion am 29. Dezember in Trier. Text und Foto:

Sternsinger.de

01.09.2017

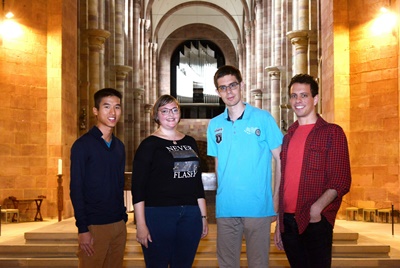

Theologie-Studierende aus der Pfalz treffen Apostolischen Nuntius in Israel

Gemeinsame Studienfahrt der theologischen Fakultät der

Universität Landau und der Hochschulabteilung des Bistums

Speyer

Gemeinsame Studienfahrt der theologischen Fakultät der

Universität Landau und der Hochschulabteilung des Bistums

Speyer

Jerusalem/Speyer- Auf einer Studienfahrt der

Theologie-Studentinnen und -Studenten der Universität Landau mit

der Hochschulabteilung des Bistum Speyers gehört auch immer der

Besuch des Tempelbergs in Jerusalem. Bei der derzeitigen Fahrt traf

die Gruppe mit Mentorin und Studienbegleiterin Birgitta Greif den

Apostolischen Nuntius Monsignore Giuseppe Lazzarotto. Der seit 2012

für Zypern und Israel ständige Vertreter des Papstes vor Ort steht

zurzeit in schwierigen politischen Diskussionen in Jerusalem.

Vielen Besucherinnen und Besuchern ist der Besuch des

geschichtsträchtigen Tempelbergs über Wochen nicht möglich

gewesen.

„Die Fahrt ins Heilige Land ist für uns Christen etwas

Besonderes. Es ist keine Studienreise, so wie wir sie vielleicht zu

anderen Stätten der antiken Welt durchführen. Es ist eine Fahrt zu

jenem Fleckchen Erde, in dem sich Gott in besonderer Weise

geoffenbart hat. Und darum erfasst wohl jeden Gläubigen ein

eigenartiger Schauer, wenn er den Boden dieses Landes betritt. Wenn

er am See Genezareth steht, wenn er die uralten Ölbäume im Garten

Getsemani sieht oder wenn er vom Ölberg hinüberschaut auf

Jerusalem, die Heilige Stadt für alle Abrahamitischen Religionen,“

erklärt Birgitta Greif für ihr Seminar. Text und Foto:

is

01.09.2017

Gutes Spendenergebnis für Brot für die Welt

Evangelisches Hilfswerk legt Jahresbilanz für 2016 vor –

über 1 Million Euro Spenden aus der Pfalz

Evangelisches Hilfswerk legt Jahresbilanz für 2016 vor –

über 1 Million Euro Spenden aus der Pfalz

Speyer- Die Menschen in der Pfalz und der

Saarpfalz haben im vergangenen Jahr 1.029.609 Millionen Euro für

Brot für die Welt gespendet. In dieser Summe sind Kollekten und

Spenden, die in Kirchengemeinden gesammelt wurden, sowie direkte

Überweisungen an das evangelische Hilfswerk zusammengefasst.

Das Spendenaufkommen bewegt sich trotz eines leichten Rückgangs

auf dem Niveau des Vorjahres (1.030.258). Die meisten Spenden

gingen mit 2,32 Euro pro Kirchenmitglied im Kirchenbezirk Bad

Dürkheim ein, gefolgt vom Kirchenbezirk Neustadt mit 1,67 Euro pro

Kirchenmitglied und dem Kirchenbezirk Frankenthal mit 1,59 Euro pro

Kirchenmitglied.

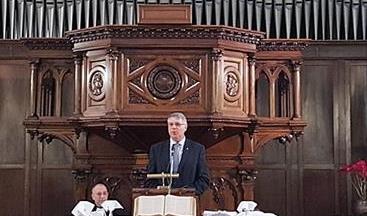

„Wir freuen uns sehr, dass Spenderinnen und Spender Brot für die

Welt auch 2016 ihr Vertrauen geschenkt haben und uns in der

weltweiten Arbeit gegen Hunger, Armut und Ungerechtigkeit

unterstützen“, sagt Kirchenpräsident Christian Schad „Allen, die

dazu beigetragen haben, danke ich herzlich.“

Bundesweit haben Spenderinnen und Spender die Arbeit von Brot

für die Welt im vergangenen Jahr mit mehr als 61, 7 Millionen Euro

unterstützt. Das ist ein deutliches Plus von 4,2 Millionen Euro

gegenüber dem Vorjahr (57,5 Mio. Euro).

Brot für die Welt arbeitet weltweit mit lokalen

Partnerorganisationen zusammen. Im vergangenen Jahr wurden 617

Projekte in 93 Ländern neu bewilligt, davon sind mit 203 Projekten

die meisten in Afrika. Im Zentrum stehen langfristige Maßnahmen,

die Hunger und Mangelernährung überwinden, Bildung und Gesundheit

fördern, Zugang zu sauberem Wasser schaffen, die Achtung der

Menschenrechte und Demokratie stärken und den Schutz der

natürlichen Lebensgrundlagen unterstützen.

Neben Spenden und Kollekten erhielt Brot für die Welt 2016

Mittel des Kirchlichen Entwicklungsdienstes und Beiträge Dritter,

vor allem aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Insgesamt standen dem

Hilfswerk der evangelischen Kirchen und Freikirchen 273,5 Millionen

Euro zur Verfügung. Die Gesamtausgaben für Projekte betrugen 246,7

Millionen Euro (91,3 Prozent der Mittel). Für Werbe- und

Verwaltungsaufgaben wurden 8,7 Prozent eingesetzt. Das Deutsche

Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) bewertet den Anteil der

Werbe- und Verwaltungsausgaben an den Gesamtausgaben als

niedrig.

Brot für die Welt wurde 1959 gegründet. Das weltweit tätige

Hilfswerk der evangelischen Landes- und Freikirchen fördert heute

in mehr als 90 Ländern Projekte zur Überwindung von Hunger, Armut

und Ungerechtigkeit. dwp

31.08.2017

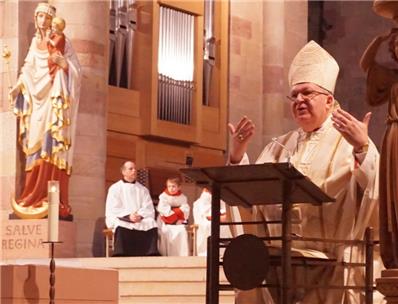

„Der Funke muss überspringen“

Bischof

Wiesemann sendet vier junge Frauen in den seelsorglichen Dienst im

Bistum Speyer aus

Bischof

Wiesemann sendet vier junge Frauen in den seelsorglichen Dienst im

Bistum Speyer aus

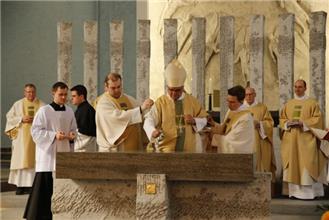

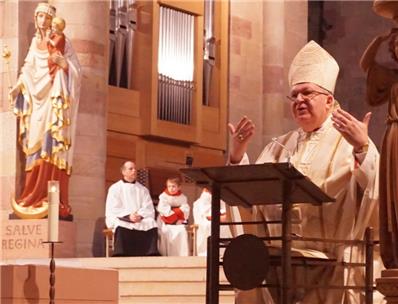

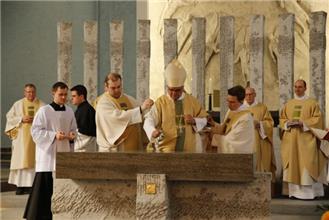

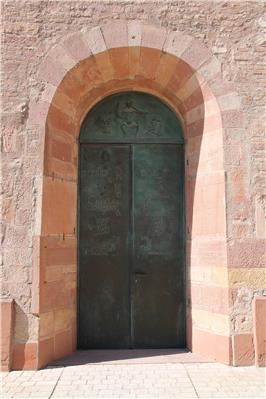

Speyer- Menschen aus allen Teilen des

Bistums waren am Sonntag, den 27. August in den Speyerer Dom

gekommen, um bei der Beauftragung und Aussendung der drei

Pastoralassistentinnen Nina Bender, Dominique Haas und Kerstin Humm

sowie der Gemeindeassistentin Amanda Wrzos in den seelsorglichen

Dienst im Bistum Speyer dabei zu sein. Bischof Wiesemann begrüßte

Familie und Freunde, Vertreter der Heimatpfarreien und der

aktuellen Dienststellen der vier jungen Frauen zu einer feierlichen

Messe. Der Gottesdienst stand unter dem Motto: „Macht euch keine

Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ (Neh 8,10).

Diesen Bibelvers hatten die vier Beauftragten zu ihrem gemeinsamen

Leitwort erklärt.

In seiner Predigt verglich Bischof Wiesemann die Motivation der

vier jungen Frauen immer wieder mit einem Feuer: „In ihnen muss

etwas brennen, damit sie sagen; ‚Ja, ich stelle mich in den Dienst

der Kirche‘.“ Dabei machte der Bischof deutlich, wie sehr er sich

über das „ja“ der vier jungen Frauen freue und dankte ihnen für

ihre Bereitschaft zum Dienst in der Kirche. Trotz vieler Einwände,

die ihnen vielleicht auf ihrem Weg begegnet seien, sei das Feuer

durch die Familie, die Heimatgemeinde oder am Studienort immer

wieder neu entzündet worden. „Ein Christ von heute muss entzündet

sein, damit er in dieser Welt Zeugnis geben kann“, bekräftigte der

Bischof, „wir müssen etwas rüberbringen, der Funke muss

überspringen“.

In den Lesungen

des Tages stand Petrus im Zentrum der Betrachtung. Auf ihn verwies

Bischof Wiesemann als Vorbild für die pastoralen Mitarbeiter. Zum

einen sei es Petrus gewesen, der das Christusbekenntnis

ausgesprochen habe. Des Weiteren berichte die Bibel darüber, dass

Petrus Christus verleugnet und danach bitterlich geweint habe.

Emotionalität sei wichtig für den Dienst am Menschen, um „mitgehen

zu können, nicht zu verdecken, zu vertuschen oder zu überhöhen“.

Zuletzt wies der Bischof darauf hin, dass Petrus bis zum Schluss

„nicht fertig“ gewesen sei. Es sei wichtig, dass Kirche lerne und

sich nicht verenge. Die im Kirchendienst Tätigen müssten „Mut zur

Entwicklung haben, sich auf die Herausforderungen der jeweiligen

Zeit und die Menschen einzulassen, um im Christusbekenntnis zu

bleiben“.

In den Lesungen

des Tages stand Petrus im Zentrum der Betrachtung. Auf ihn verwies

Bischof Wiesemann als Vorbild für die pastoralen Mitarbeiter. Zum

einen sei es Petrus gewesen, der das Christusbekenntnis

ausgesprochen habe. Des Weiteren berichte die Bibel darüber, dass

Petrus Christus verleugnet und danach bitterlich geweint habe.

Emotionalität sei wichtig für den Dienst am Menschen, um „mitgehen

zu können, nicht zu verdecken, zu vertuschen oder zu überhöhen“.

Zuletzt wies der Bischof darauf hin, dass Petrus bis zum Schluss

„nicht fertig“ gewesen sei. Es sei wichtig, dass Kirche lerne und

sich nicht verenge. Die im Kirchendienst Tätigen müssten „Mut zur

Entwicklung haben, sich auf die Herausforderungen der jeweiligen

Zeit und die Menschen einzulassen, um im Christusbekenntnis zu

bleiben“.

„Ich freue mich, dass ich sie heute aussenden darf und bitte,

dass der Herr seine Hand so über ihnen hält, dass die Freude am

Herrn ihre Stärke bleibt“, schloss Bischof Wiesemann seine

Predigt.

Die formelle Beauftragung erfolgte durch den Bischof, nachdem

die vier Frauen mit einem laut vernehmlichen „Hier bin ich“

vorgetreten waren. Im Anschluss gratulierte er jeder von ihnen

einzeln zu ihrer Aussendung.

Am Ende des

Gottesdienstes ergriffen Nina Bender, Dominique Haas, Kerstin Humm

und Amanda Wrzos selbst das Wort. Sie dankten dem Bischof, ihren

Ausbildern sowie den anwesenden Familienmitgliedern, Freunden und

den Kurskollegen. Ein besonderer Dank ging in die Heimat- und die

Praktikumspfarreien. Die versammelte Gemeinde gratulierte den vier

Beauftragten mit anhaltendem Applaus.

Am Ende des

Gottesdienstes ergriffen Nina Bender, Dominique Haas, Kerstin Humm

und Amanda Wrzos selbst das Wort. Sie dankten dem Bischof, ihren

Ausbildern sowie den anwesenden Familienmitgliedern, Freunden und

den Kurskollegen. Ein besonderer Dank ging in die Heimat- und die

Praktikumspfarreien. Die versammelte Gemeinde gratulierte den vier

Beauftragten mit anhaltendem Applaus.

Die vier beauftragten Frauen

Nina Bender stammt aus Eppenbrunn. Ihre Praktikumszeit während

des zweijährigen Pastoralkurses absolvierte sie in der Pfarrei

Heiliger Petrus in Dahn. Seit dem 1. August arbeitet sie als

Pastoralassistentin in der Pfarrei Heilige Elisabeth in

Zweibrücken.

Dominique Haas wurde in Ludwigshafen geboren. Die

pastoralpraktische Ausbildung absolvierte sie in der Pfarrei Maria

Schutz in Kaiserslautern. Seit 1. August arbeitet sie in der

Pfarrei Heilige Elisabeth in Grünstadt.

Kerstin Humm aus Waldsee verbrachte ihre Praktikumszeit in der

Pfarrei Heiliger Wendelinus in Ramstein. Am 1. August begann ihr

Einsatz als Pastoralassistentin in der Pfarrei Heiliger Disibod in

Feilbingert.

Amanda Wrzos stammt aus Zweibrücken. In ihrer

pastoralpraktischen Ausbildungszeit in der Pfarrei Heiliger Petrus

und Paulus in Ludwigshafen sammelte sie Erfahrungen in der Kinder-

und Jugendarbeit sowie in der Seniorenseelsorge. Seit dem 1. August

ist sie in der Pfarrei Heilige Katharina von Alexandria in

Hauenstein tätig.

Text: Friederike Walter / Fotos: Klaus Landry

27.08.2017

Minitag lockt 650 Messdiener nach Kaiserslautern

Rund 650 Messdiener aus der Pfalz und dem Saarland waren

als "Agenten" unterwegs | Rätselspiel verknüpft Wissen und

Kreativität mit Spaß und Action

Rund 650 Messdiener aus der Pfalz und dem Saarland waren

als "Agenten" unterwegs | Rätselspiel verknüpft Wissen und

Kreativität mit Spaß und Action

Kaiserslautern- Da hätte James Bond mit

Blick auf die Treppenstufen der Kirche Maria Schutz in

Kaiserslautern heute seine helle Freude gehabt: Drei

Nachwuchsagenten seilten sich mit professioneller Hilfe am

Treppengeländer ab. Sie übten Knoten und Schlingen, testeten den

Seilzug und vor Allem ihren Mut. Aus ihrer Heimatpfarrei in

Ludwigshafen hatten sie sich heute auf den Weg nach Kaiserslautern

gemacht. Rund um die Kirche im Stadtzentrum fand der Diözesane

Ministrantentag - kurz: Minitag - statt, zu dem mehr als 650

Messdiener aus den Pfarreien des Bistums Speyer angereist waren.

Das Messdienerreferat im Bistum Speyer sowie der Bund der deutschen

katholischen Jugend (BDKJ) Speyer hatten zur Veranstaltung

eingeladen. Unter dem Motto "Secret Service" waren die kleinen und

großen Teilnehmer inkognito als Agenten unterwegs. Ihre

Tagesaufgabe hatten sie von den Profiagenten des Leitungsteams

erhalten: In schwarze Anzüge gekleidet hatten Gruppenleitern aus

den Verbänden im BDKJ zu Beginn der Veranstaltung die Kirche zum

Sicherheitsbereich erklärt: Hier sei gerade ein Einbruch verübt

worden. Die dabei entwendeten Gegenstände gelte es nun mit Hilfe

der Nachwuchsagenten zu finden. Schließlich handele es sich um

Dinge, die für die Feier des Gottesdienstes unbedingt benötigt

würden: Messschale und Weihrauchfass fehlten ebenso wie Fahne und

Weinkännchen. Für die Lösung des Falls bekamen die Nachwuchsagenten

per Skype-Anruf von höchster Stelle Unterstützung für ihre Suche.

Der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann wurde zugeschaltet,

ließ sich den Sachverhalt erklären und sprach den Agenten Mut

zu.

Spurensuche in Form von Workshopangeboten

Die große Agentenausbildung begann mit Workshops, die vom

Bau einer Brücke aus Holzteilen bis zu einem Sportparcours in der

Turnhalle reichten. Sie fand auf den Gelände von Maria Schutz,

ebenso wie rund um das Edith-Stein-Haus, die Kirche St. Martin und

das St.-Franziskus-Gymnasium statt. Zu den Angeboten zählte auch

die Abseilaktion am Treppengeländer von Maria Schutz, die auf dem

Plan der Ludwigshafener Gruppe stand. Neben dem sportlichen durften

die Messdiener aber auch kreatives Geschick zeigen und mit bunten

Farben große Stoffsegel bemalen. Sie schmückten während des

Abschlussgottesdienstes den Kirchenraum. Außerdem entstanden im

Pfarrgarten von Maria Schutz so genannte "Ich-Boxen", bunt

gestaltete Kisten, mit deren Hilfe das eigenen Leben betrachtet

wird. Finja (10) aus Dunzweiler erklärte: "Das ist eine Box, die

mein Leben darstellt. Außen klebe ich auf, was Menschen von außen

ausmacht. Dafür haben wir hier Papier und Zeitungsausschnitte.

Innen kleben wir die Dinge hinein, die in uns sind. Ich habe meine

Geheimnisse eingeklebt." In einem weiteren Kreativ-Workshop

bildeten die Nachwuchagenten "Quadratologos". Die quadratischen

Farbflächen bilden, je nach Zusammensetzung, verschieden bunte

Bilder. Es entstanden Kunstwerke, die in ihrer Farbenpracht für die

Vielfalt der Gesellschaft stehen. In einem Workshopbereich der

"Young Caritas" mussten die Messdiener ihre Teamfähigkeit unter

Beweis stellen: An insgesamt neun Stationen kam es darauf an,

gemeinsam Punkte zu sammeln. Für den Weg durch das Labyrinth aus

Zurufen fand nur, wer sich zuvor in seinem Team gut abgestimmt

hatte. Auch der Würfelturm war nur als Gemeinschaftsproduktion zu

meistern. Die Pappkästchen mussten so aufeinander gestapelt werden,

dass eine möglichst große Höhe erreicht wurde ohne dabei den Turm

zu stützen oder zum Einsturz zu bringen.

Die große Agentenausbildung begann mit Workshops, die vom

Bau einer Brücke aus Holzteilen bis zu einem Sportparcours in der

Turnhalle reichten. Sie fand auf den Gelände von Maria Schutz,

ebenso wie rund um das Edith-Stein-Haus, die Kirche St. Martin und

das St.-Franziskus-Gymnasium statt. Zu den Angeboten zählte auch

die Abseilaktion am Treppengeländer von Maria Schutz, die auf dem

Plan der Ludwigshafener Gruppe stand. Neben dem sportlichen durften

die Messdiener aber auch kreatives Geschick zeigen und mit bunten

Farben große Stoffsegel bemalen. Sie schmückten während des

Abschlussgottesdienstes den Kirchenraum. Außerdem entstanden im

Pfarrgarten von Maria Schutz so genannte "Ich-Boxen", bunt

gestaltete Kisten, mit deren Hilfe das eigenen Leben betrachtet

wird. Finja (10) aus Dunzweiler erklärte: "Das ist eine Box, die

mein Leben darstellt. Außen klebe ich auf, was Menschen von außen

ausmacht. Dafür haben wir hier Papier und Zeitungsausschnitte.

Innen kleben wir die Dinge hinein, die in uns sind. Ich habe meine

Geheimnisse eingeklebt." In einem weiteren Kreativ-Workshop

bildeten die Nachwuchagenten "Quadratologos". Die quadratischen

Farbflächen bilden, je nach Zusammensetzung, verschieden bunte

Bilder. Es entstanden Kunstwerke, die in ihrer Farbenpracht für die

Vielfalt der Gesellschaft stehen. In einem Workshopbereich der

"Young Caritas" mussten die Messdiener ihre Teamfähigkeit unter

Beweis stellen: An insgesamt neun Stationen kam es darauf an,

gemeinsam Punkte zu sammeln. Für den Weg durch das Labyrinth aus

Zurufen fand nur, wer sich zuvor in seinem Team gut abgestimmt

hatte. Auch der Würfelturm war nur als Gemeinschaftsproduktion zu

meistern. Die Pappkästchen mussten so aufeinander gestapelt werden,

dass eine möglichst große Höhe erreicht wurde ohne dabei den Turm

zu stützen oder zum Einsturz zu bringen.

Abschlussgottesdienst mit Bischof Wiesemann

Für jede besuchte Workshopstation erhielten die

Nachwuchagenten einen Stempel in ihrem Agentenausweis. Die Ausweise

dienten bei Erreichen der dritten Workshopstation als "Lösegeld".

In Verbindung mit einem Tipp in Form eines Fotos des gestohlenen

Gegenstandes konnten die Teilnehmer die gestohlenen Gegenstände

zurück erhalten. Dafür reichte die Zeit von der Ankunft am

Vormittag bis zum späten Nachmittag gerade eben aus. Um 16.30 Uhr

wurde Bischof Wiesemann zum Abschlussgottesdienst erwartet. Es war

erklärtes Ziel der Messdiener-Agenten, bis zu diesem Zeitpunkt alle

Gegenstände für die Feier des Gottesdienstes wieder in der Kirche

zur Verfügung zu haben. Um Punkt 16.30 Uhr hatten sie ihr Ziel

erreicht: Mit allen nötigen Gegenständen ausgestattet begrüßten die

Messdiener Bischof Wiesemann und feierten gemeinsam mit ihm

Gottesdienst. Dabei wurde auch das Motto des Tages genauer unter

die Agenten-Lupe genommen: Als "Service", als "Dienst" verstehen

die Messdiener ihr Tun während der Gottesdienste in den Gemeinden

des Bistums. Bischof Wiesemann sagte in seiner Predigt: "Ihr Minis

gebt das Geheimnis unseres Glaubens durch euren Dienst weiter. In

diesem Sinne seid ihr Agentinnen und Agenten Gottes, die seinem

Geheimnis auf der Spur sind." Die Mädchen und Jungen nehmen ihren

Dienst - für den der Diözesane Minitag auch ein großer Dank sein

soll - sehr ernst. Sie sind aber auch mit viel Spaß dabei.

"Ich liebe messdienen!", sagte Anton (9) aus Kaiserslautern und

erklärt auch gleich, warum das so ist: "Weil das viel Spaß macht!

Da kann ich die Fürbitten vorlesen und das ist cool! Außerdem

treffe ich da viele Freunde." Sein Klassenkamerad Tim, ebenfalls 9

Jahre alt, stimmte ihm zu: "Ich sehe das genauso wie Anton." Marie

aus Hochspeyer ging es um etwas anders. Die Neunjährige antwortet

auf die Frage, warum sie Messdienerin sei: "Weil ich da im

Gottesdienst ganz viel helfen kann!"

Für jede besuchte Workshopstation erhielten die

Nachwuchagenten einen Stempel in ihrem Agentenausweis. Die Ausweise

dienten bei Erreichen der dritten Workshopstation als "Lösegeld".

In Verbindung mit einem Tipp in Form eines Fotos des gestohlenen

Gegenstandes konnten die Teilnehmer die gestohlenen Gegenstände

zurück erhalten. Dafür reichte die Zeit von der Ankunft am

Vormittag bis zum späten Nachmittag gerade eben aus. Um 16.30 Uhr

wurde Bischof Wiesemann zum Abschlussgottesdienst erwartet. Es war

erklärtes Ziel der Messdiener-Agenten, bis zu diesem Zeitpunkt alle

Gegenstände für die Feier des Gottesdienstes wieder in der Kirche

zur Verfügung zu haben. Um Punkt 16.30 Uhr hatten sie ihr Ziel

erreicht: Mit allen nötigen Gegenständen ausgestattet begrüßten die

Messdiener Bischof Wiesemann und feierten gemeinsam mit ihm

Gottesdienst. Dabei wurde auch das Motto des Tages genauer unter

die Agenten-Lupe genommen: Als "Service", als "Dienst" verstehen

die Messdiener ihr Tun während der Gottesdienste in den Gemeinden

des Bistums. Bischof Wiesemann sagte in seiner Predigt: "Ihr Minis

gebt das Geheimnis unseres Glaubens durch euren Dienst weiter. In

diesem Sinne seid ihr Agentinnen und Agenten Gottes, die seinem

Geheimnis auf der Spur sind." Die Mädchen und Jungen nehmen ihren

Dienst - für den der Diözesane Minitag auch ein großer Dank sein

soll - sehr ernst. Sie sind aber auch mit viel Spaß dabei.

"Ich liebe messdienen!", sagte Anton (9) aus Kaiserslautern und

erklärt auch gleich, warum das so ist: "Weil das viel Spaß macht!

Da kann ich die Fürbitten vorlesen und das ist cool! Außerdem

treffe ich da viele Freunde." Sein Klassenkamerad Tim, ebenfalls 9

Jahre alt, stimmte ihm zu: "Ich sehe das genauso wie Anton." Marie

aus Hochspeyer ging es um etwas anders. Die Neunjährige antwortet

auf die Frage, warum sie Messdienerin sei: "Weil ich da im

Gottesdienst ganz viel helfen kann!"

Die Jugendband "Gods Child" aus Ludwigshafen gestaltete den

Gottesdienst musikalisch, das Gottesdienstteam der Jugendkirche

"Lumen" in Ludwigshafen hatte ihn vorbereitet. Damit war der

Gottesdienst zum Abschluss des Minitags 2017 auch eine kleine

Premiere für "Lumen". Erstmals ging das Jugendkirchenteam mit dem

Format "lumen on tour" aus der Stadtgrenze Ludwigshafens

heraus auf Reisen.

Der bistumsweite Minitag findet etwa alle vier bis fünf Jahre

statt. Zuletzt trafen sich Minis 2012 in Kaiserslautern. Der Tag

ist eine gemeinsame Aktion des Ministratenreferates in der

Abteilung Jugendseelsorge des Bistums Speyer und des

Jugenddachverbandes BDKJ Speyer. Der BDKJ Speyer vertritt die

Anliegen von 7.500 Mitgliedern aus sieben Verbänden in Kirche,

Politik und Gesellschaft. Mehr: www.bdkj-speyer.de Text und Foto: BDKJ

Speyer

27.08.2017

MessdienerInnen als "Agenten" unterwegs

„Die Sicherheit in Person“

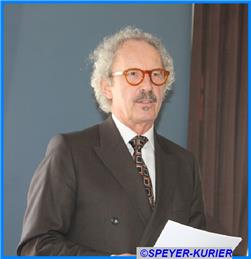

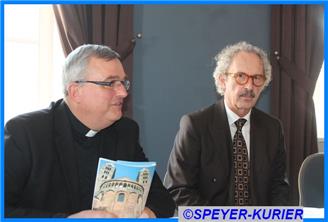

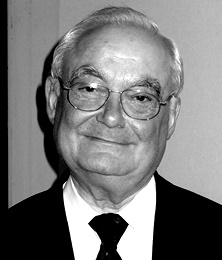

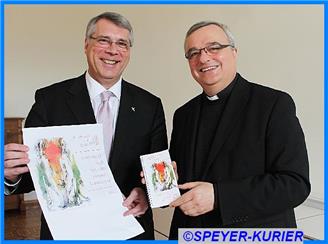

Verabschiedung von

Peter Ruffra, langjähriger Leiter des Referates „Arbeitssicherheit

und Gesundheitsschutz“ im Bistum Speyer

Verabschiedung von

Peter Ruffra, langjähriger Leiter des Referates „Arbeitssicherheit

und Gesundheitsschutz“ im Bistum Speyer

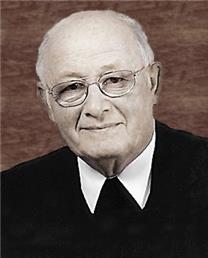

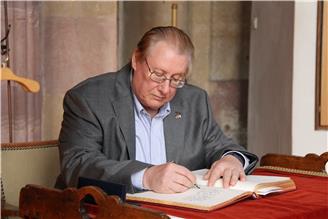

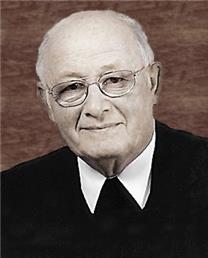

Speyer- Am 31. Juli 2017 beendete Peter

Ruffra seine langjährige Tätigkeit als Leiter des Referates

„Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz“ im Bistum Speyer. Heute

wurde er im Rahmen einer kleinen Feier im Priesterseminar St.

German in Speyer offiziell verabschiedet. Seine Nachfolge tritt die

32-jährige Sicherheitsingenieurin Stefanie Mohr aus Rheinzabern

an.

Peter Ruffra, der in Oberotterbach lebt, war rund 18 Jahre als

Fachkraft für Arbeitssicherheit in der Diözese Speyer tätig. Nach

einem Architekturstudium arbeitete er zunächst bei einem

Ingenieurbüro und absolvierte ein Zusatzstudium der Baubiologie. 13

Jahre war Ruffra danach als selbständiger Architekt tätig. In

dieser Zeit betreute er viele Baumaßnahmen im kirchlichen Bereich,

bevor er im Januar 2000 die Aufgabe als Fachkraft für

Arbeitssicherheit im Bischöflichen Ordinariat übernahm.

„Du hast das bis dahin noch vollkommen unbearbeitete

Aufgabengebiet ‚Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz‘ übernommen

und aufgebaut. Ich denke, man kann mit Recht sagen, dass Du in

diesem Aufgabenbereich in der katholischen Welt der Pfalz und

Saarpfalz Pionierarbeit geleistet hast“, würdigte Kanzleidirektor

Wolfgang Jochim die Arbeit Ruffras. Der in Pfarreien und im

Ordinariat oft gehörte Spruch „Ach Gott, wonn des de Ruffra sieht“

sei nie mit persönlicher Abneigung verbunden gewesen, sondern im

Grunde mit der Erkenntnis eines mangelhaften Sicherheitszustandes

und Ausdruck schlechten Gewissens. Peter Ruffra sei es gelungen,

als „hoch motivierter und engagierter Sicherheitsingenieur“ für

diese wichtige Thematik der Arbeitssicherheit zu sensibilisieren.

„Das Thema Gesundheitsschutz und Sicherheit der Menschen ging und

geht Dir durch und durch. Deine Aufgabe war Dir geradezu auf den

Leib geschrieben. Ich würde behaupten, Du bist für viele sozusagen

die Sicherheit in Person“, lobte Jochim. Als Dank und Anerkennung

für seine Dienste für das Bistum Speyer überreichte er Ruffra eine

Dankurkunde von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann.

Mit dem Ende seiner Tätigkeit als Leiter des Referates

„Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz“ geht Peter Ruffra jedoch

noch nicht in den Ruhestand. Er engagiert sich weiter als

hauptamtlicher Diakon mit halber Stelle in der Pfarrei Hl. Edith

Stein, Bad Bergzabern.

In seiner Dankrede zum Abschied verwies Ruffra auf die

„religiöse Dimension der Arbeitssicherheit“, die im Gebot der

Nächstenliebe enthalten sei. „Wenn ich will, dass meinem Nächsten

kein Unheil zustoßen soll, unternehme ich alles Erdenkliche um dies

zu verhindern. Nächstenliebe und ein gesunder Verstand sind aus

meiner Sicht die wichtigsten Grundlagen einer neuen Kultur der

Arbeitssicherheit, nicht nur im Raum der Kirche, und nicht starre

Anhäufungen von Gesetzen, deren Berge schon jetzt nicht mehr

überschaubar sind.“

Unter den Gästen der Feier waren neben der Ehefrau von Peter

Ruffra und zahlreichen Kolleginnen und Kollegen auch Generalvikar

Dr. Franz Jung, Domkapitular Franz Vogelgesang, Dr. Sabine Decker

als Vertretung des Arbeitsmedizinischen Dienstes des TÜV und Dr.

Klaus Pohl von der Verwaltungsberufsgenossenschaft Mainz.

Text: is; Foto: Peter Ruffra © Bistum Speyer

26.08.2017

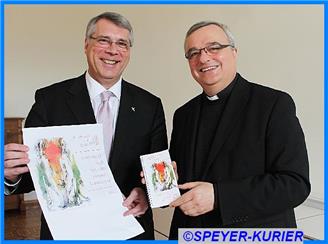

Town & Country Stiftung vergibt Spende an Kinderförderprojekt

von links: Tanja Gambino, Silvia Lösch, Brigitte Thalmann, Michaela Feiniler.

von links: Tanja Gambino, Silvia Lösch, Brigitte Thalmann, Michaela Feiniler.

„Kinder- und Jugenderholung an der

Nordsee“ vom Diakonischen Werk Pfalz KdöR

Speyer- Die Town & Country Stiftung übergab

anlässlich des Betreuerfestes vom Diakonischen Werk Pfalz in Speyer

eine Spende in Höhe von 1.000 Euro an die Einrichtung. Mit der

Spende soll eine Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche an der

Nordsee realisiert werden.

Der Town & Country Stiftungspreis wird 2017 bereits zum

fünften Mal von der Town & Country Stiftung vergeben. Der Fokus

der Förderung im Rahmen des Stiftungspreises liegt auf der

Unterstützung benachteiligter Kinder. In diesem Jahr werden 500

Kinderhilfsprojekte mit jeweils 1.000 Euro unterstützt. Das

Diakonische Werk Pfalz ist eine der 500 Einrichtungen, die die

Auswahlkriterien erfüllt hat. Aus allen nominierten Projekten wird

eine unabhängige Jury jeweils ein Projekt pro Bundesland auswählen,

an das im November 2017 ein weiterer Förderbetrag in Höhe von 5.000

Euro im Rahmen einer feierlichen Gala vergeben werden soll.

Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem

Stiftungspreis das wichtige und unermüdliche Engagement aller

Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Einrichtung. „Vielen Familien

mit wenig Einkommen ist es kaum möglich in den Sommerferien zu

verreisen. Mit den Ferienfreizeiten möchte das Diakonische Werk den

Kindern und Jugendlichen trotzdem eine unbeschwerte Zeit

verschaffen. So können die jungen Teilnehmer nach den Ferien in der

Schule von ihrem Urlaub berichten und werden sozial integriert“,

sagte Silvia Lösch, Botschafterin der Town & Country Stiftung

und Geschäftsführerin der Südwest Massivhaus GmbH. Brigitte

Thalmann, Mitglied der Geschäftsführung, Leitung der Abteilung

Soziales und Freiwilligendienste | Diakonisches Werk der

Evangelischen Kirche der Pfalz fügte dem hinzu: „Mit uns fahren

jedes Jahr ca. 300 Kinder in die Ferien an die Nordsee. Nur dank

Spendengeldern können wir neben der Organisation der Fahrten auch

noch Reisekostenzuschüsse für benachteiligte Kinder ermöglichen,

die sonst keine Chance hätten, in die Ferien zu fahren“.

Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und

Jürgen Dawo mit dem Anliegen ins Leben gerufen, um unverschuldet in

Not geratenen Hauseigentümern und benachteiligten Kindern zu

helfen. Die Arbeit der Stiftung wird durch die Spendenbereitschaft

der Town & Country Lizenzpartner des Town & Country

Franchise-Systems ermöglicht, wobei die ursprünglichen

Satzungszwecke zwischenzeitlich noch erweitert worden sind.

Text und Foto: Town & Country Stiftung

22.08.2017

Bischof Wiesemann in Maria Laach

Pontifikalamt und Vortrag am 24. August in der

Benediktinerabtei

Maria Laach- Unter dem Leitwort „Sehnsucht

nach dem Haus Gottes“ hat die Benediktinerabtei Maria Laach

vom 13. bis 24. August zu ihrer traditionellen Laacher Festwoche

eingeladen. Zum Abschluss findet am Donnerstag, 24. August, das

Kirchweihfest statt. Es beginnt um 10 Uhr mit einem feierlichen

Pontifikalamt mit dem Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in

der Abteikirche.

Am Nachmittag, um 15 Uhr, wird Bischof Wiesemann, der auch

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in

Deutschland (ACK) ist, zum Abschluss der Laacher Festwoche und

gleichzeitig zur Finissage der Ausstellung „Luther in Laach“ einen

Vortrag halten. Das Thema lautet „Eins in Christus – Gelebte

Ökumene 500 Jahre nach der Reformation“. Die Ausstellung wird

anschließend vom 22. September bis 31. Oktober im

Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz in Koblenz zu sehen sein.

is

21.08.2017

Dankbarkeit für viele gemeinsame Jahre

Feier der

Ehejubiläen mit Bischof Wiesemann im Dom zu Speyer

Feier der

Ehejubiläen mit Bischof Wiesemann im Dom zu Speyer

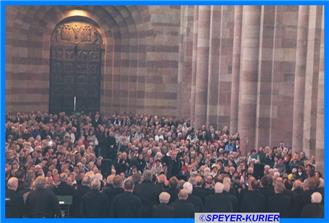

Speyer- Auch im zehnten Jahr hat die Feier

der Ehejubiläen ihre Anziehungskraft nicht verloren – im Gegenteil.

Wie vor drei Jahren konnte das Bistum Speyer die Feier nun wieder

an zwei Tagen anbieten: Samstag wie auch Sonntag strömten hunderte

Paare zum Pontifikalamt mit anschließendem Sektempfang und tanzten

zum Abschluss Walzer um den Domnapf.

Dieses Jahr passte es terminlich gut für eine Doppelauflage der

Feier – zur Freude der Paare, der Geistlichen und der

Organisatoren. "Wir können der Nachfrage gerecht werden", erklärte

Rita Höfer, die die Veranstaltung der Ehe- und

Familienseelsorge im Bischöflichen Ordinariat

mitorganisiert. Mit Bedauern habe sie in anderen Jahren Paaren

absagen müssen, weil der Platz im Dom begrenzt ist. Letztes Jahr

erneuerten rund 560 Paare ihr Eheversprechen, nun waren es

insgesamt mehr als 650. Während der Sonntag schnell ausgebucht war,

konnten sich Jubelpaare noch für den Samstag anmelden – und taten

das bis zuletzt. Trotz der Verteilung auf beide Tage war der Dom

jeweils nahezu voll besetzt.

Die starke Nachfrage erklärte Rita Höfer mit einem einfachen

Grund: "Die Eheleute haben ein sehr großes Bedürfnis, dass ihre

Lebensleistung wahrgenommen wird. Den Jubelpaaren sei es ebenso ein

großes Anliegen, für das Vergangene zu danken und um Gottes Segen

für den weiteren gemeinsamen Lebensweg zu bitten.

"Ihre

Dankbarkeit steht im Mittelpunkt dieser Feier", betonte Bischof

Karl-Heinz Wiesemann zu Beginn des Gottesdienstes, den er an beiden

Tagen leitete. In einer langen Ehezeit steckten viel Liebe, Treue,

Glauben, vielleicht auch Tränen und Schmerz, sagte er und fügte mit

Blick nach vorn hinzu: "In unserem Dom sollen Sie mit einem

besonderen Segen gestärkt werden."

"Ihre

Dankbarkeit steht im Mittelpunkt dieser Feier", betonte Bischof

Karl-Heinz Wiesemann zu Beginn des Gottesdienstes, den er an beiden

Tagen leitete. In einer langen Ehezeit steckten viel Liebe, Treue,

Glauben, vielleicht auch Tränen und Schmerz, sagte er und fügte mit

Blick nach vorn hinzu: "In unserem Dom sollen Sie mit einem

besonderen Segen gestärkt werden."

In seiner Predigt griff der Bischof die Frage auf, was Liebe ist

und machte deutlich, wie eng Eheleute mit Gott verbunden sind und

dass sie sich seiner Liebe und Treue immer sicher sein können. Auch

wenn Partner an ihrer Ehe zweifelten oder sich trennten, bestehe

Gottes Liebe und Treue fort, der Herr spende Gnade und Berufung:

"Wenn wir nicht mehr an die Ehe glauben, er glaubt daran – das ist

das Sakrament der Ehe."

Einen weiteren Aspekt führte Wiesemann an. "Liebe ist nie

einfach gegeben, sie muss immer wieder im Miteinander errungen

werden." Dennoch seien Anstrengung und Arbeit nicht das Fundament

von Liebe. "Es braucht jemanden, der an einen glaubt." Die Treue,

die die Jubelpaare unter Beweis stellten, berühre und sei mehr als

Arbeit. Der Bischof danke den Eheleuten ausdrücklich für ihr

Lebenszeugnis.

Er zeigte sich beeindruckt von den vielen Jahren, die die

Jubelpaare bisher gemeinsam verbrachten. Alle Ehejahre

zusammengezählt, sagte er, würden das Alter des Domes um ein

Vielfaches übersteigen. Die meisten Jubelpaare – genauer gesagt 272

– feiern in diesem Jahr Goldene Hochzeit, 105 Silberne Hochzeit. 67

Ehepaare sind seit 60 Jahren verheiratet, neun blicken auf 65

gemeinsame Jahre zurück. Ein Paar feiert gar 67 Ehejahre.

Nach der

Kommunion folgte ein weiterer Höhepunkt: Alle Ehepartner sprachen

gemeinsam und jeweils zueinander gewandt das Gebet der Jubilare,

das mit der Erneuerung des Eheversprechens endete. Wie immer setzte

die Einzelsegnung der Paare durch Bischof, Mitglieder des

Domkapitels, Priester und Diakone den Schlusspunkt des

Gottesdienstes – ein weiterer bewegender Moment für die Paare. Hier

wechselten sie auch einige persönliche Worte mit den Geistlichen

und mehr noch beim anschließenden Sektempfang.

Nach der

Kommunion folgte ein weiterer Höhepunkt: Alle Ehepartner sprachen

gemeinsam und jeweils zueinander gewandt das Gebet der Jubilare,

das mit der Erneuerung des Eheversprechens endete. Wie immer setzte

die Einzelsegnung der Paare durch Bischof, Mitglieder des

Domkapitels, Priester und Diakone den Schlusspunkt des

Gottesdienstes – ein weiterer bewegender Moment für die Paare. Hier

wechselten sie auch einige persönliche Worte mit den Geistlichen

und mehr noch beim anschließenden Sektempfang.

Die Paare kamen aus der gesamten Diözese, nahmen teilweise weite

Wege auf sich. Marianne und Baldur Schirrer hatten sich aus

Ramstein-Miesenbach auf den Weg gemacht und feiern in diesem Jahr

Goldene Hochzeit. Das Paar hatte schon vor fünf Jahren an der Feier

teilgenommen und war auch dieses Mal berührt. Den Gottesdienst

bezeichneten sie als "ergreifend und wunderbar", die Predigt habe

Zuversicht gegeben. Bereits zum dritten Mal sind Marianne und Paul

Warkus aus Neustadt-Hambach dabei, die 57 Jahre verheiratet sind.

"Es ist feierlich und schön", loben sie die gesamte Veranstaltung

und wollen selbstverständlich auch zu ihren 60. Hochzeitstag hier

sein.

Musikalisch gestaltet wurden die beiden Messen von einer

Kantorenschola der Dommusik unter der Leitung von Domkantor Joachim

Weller sowie von den Domorganisten Christoph Keggenhoff (Samstag)

und Markus Eichenlaub (Sonntag). Die Musik zum Tanz um den Domnapf

spielten Walter Ast (Keyboard) und Timo Wagner (Saxofon).

Text und Fotos: Yvette Wagner

20.08.2017

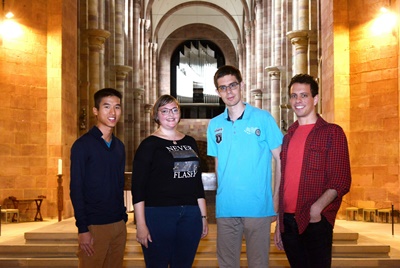

Bischof Wiesemann sendet vier junge Frauen in den seelsorglichen Dienst aus

Sie werden von Bischof Wiesemann für ihren Dienst beauftragt (von links): Nina Bender, Kerstin Humm, Amanda Wrzos und Dominique Haas.

Sie werden von Bischof Wiesemann für ihren Dienst beauftragt (von links): Nina Bender, Kerstin Humm, Amanda Wrzos und Dominique Haas.

Beauftragungsfeier am 27. August im Dom

zu Speyer

Speyer- Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann wird

am Sonntag, 27. August, die drei Pastoralassistentinnen Nina

Bender, Dominique Haas und Kerstin Humm sowie die

Gemeindeassistentin Amanda Wrzos in den seelsorglichen Dienst im

Bistum Speyer aussenden. Die Beauftragung erfolgt im Rahmen eines

feierlichen Gottesdienstes, der um 10 Uhr beginnt, im Speyerer

Dom.

Nina Bender stammt aus Eppenbrunn und engagierte sich

schon früh als Messdienerin in ihrer Pfarrei, war Oberministrantin

und Sprecherin des Messdienerleitungsteams der damaligen

Pfarreiengemeinschaft St. Pirminius Pirmasens-Land. Prägende

Erfahrungen aus dieser Zeit und der Besuch mehrerer Weltjugendtage

bestärkten sie in ihrer Berufswahl. Nach der Mittleren Reife

wechselte sie auf das Gymnasium und machte Abitur. Danach studierte

die 27-Jährige Theologie in Mainz und München. Ihre Praktikumszeit

während des zweijährigen Pastoralkurses absolvierte sie in der

Pfarrei Heiliger Petrus in Dahn. Seit dem 1. August arbeitet sie

als Pastoralassistentin in der Pfarrei Heilige Elisabeth in

Zweibrücken.

Dominique Haas wurde in Ludwigshafen geboren. In ihrer

Heimatpfarrei beteiligte sie sich an einem Gesprächskreis mit

jungen Leuten, engagierte sich in der Firmvorbereitung und war

Mitglied in einer Band für die Gestaltung von Gottesdiensten. Nach

ihrem Abitur absolvierte sie einen zehnmonatigen Freiwilligendienst

im schwedischen Uppsala. Sie kümmerte sich dort um Kinder und

Jugendliche sowie um Menschen, die vom evangelisch-lutherischen zum

katholischen Glauben konvertierten. Anschließend studierte sie in

Münster Theologie. Während des Studiums schloss sie sich der

„Nightfever“-Bewegung, einer Initiative junger Christen zur

Neuevangelisierung, an. Die pastoralpraktische Ausbildung

absolvierte die 28-Jährige in der Pfarrei Maria Schutz in

Kaiserslautern. Seit dem 1. August arbeitet sie in der Pfarrei

Heilige Elisabeth in Grünstadt.

Kerstin Humm aus Waldsee ging nach dem Abitur als Au-Pair

nach Italien. Im Anschluss begann sie in Mainz zunächst ein

Lehramtsstudium mit den Fächern Theologie, Italienisch, Latein und

Bildungswissenschaften. Da dabei für sie die Theologie zu kurz kam,

studierte sie zusätzlich Theologie mit Abschluss Diplom. Sie

entschied sich dann für den Beruf der Pastoralreferentin, da ihr

bewusst wurde „dass ich als Pastoralreferentin auch in den

Schulunterricht gehen kann“ und der Beruf sehr viele Möglichkeiten

biete. Ihre Praktikumszeit verbrachte die 29-Jährige in der Pfarrei

Heiliger Wendelinus in Ramstein. Am 1. August begann ihr Einsatz

als Pastoralassistentin in der Pfarrei Heiliger Disibod in

Feilbingert.

Amanda Wrzos stammt aus Zweibrücken. Nach dem Abitur

bewarb sie sich zwar auch für ein Lehramtsstudium in den Fächern

Englisch und katholische Theologie, entschied sich dann aber dafür,

an die Katholische Fachhochschule in Mainz zu gehen, um praktische

Theologie als ersten Teil für die Ausbildung zur Gemeindereferentin

zu studieren. In ihrer pastoralpraktischen Ausbildungszeit in der

Pfarrei Heiliger Petrus und Paulus in Ludwigshafen von September

2015 bis Juni 2017 sammelte die 25-Jährige vielfältige Erfahrungen

in der Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Seniorenseelsorge.

Seit dem 1. August ist Amanda Wrzos in der Pfarrei Heilige

Katharina von Alexandria in Hauenstein tätig.

Insgesamt gibt es im Bistum Speyer zurzeit 108

Pastoralassistenten/-referenten. Etwa die Hälfte ist in der

Pfarrseelsorge tätig, rund ein Drittel als Religionslehrerin oder

Religionslehrer, die übrigen arbeiten in der außerordentlichen

Seelsorge in Krankenhäusern und Gefängnissen oder als

Bildungsreferenten und in der kirchlichen Verwaltung. Die

Pastoralassistenten erhalten ihre Ausbildung im Theologiestudium an

einer Universität und in einem zweijährigen pastoralpraktischen

Kurs im Priesterseminar in Speyer. Nach der Beauftragung folgt

zunächst eine zweijährige Tätigkeit als Pastoralassistent, bevor

ihnen nach der zweiten Dienstprüfung der Titel Pastoralreferent

verliehen wird. Außerdem sind im Bistum zurzeit 123

Gemeindeassistenten/-referenten tätig. Gemeindeassistenten

studieren drei Jahre an einer Hochschule für Praktische Theologie

oder an einer Fachakademie und absolvieren ein Praxisjahr in einer

Gemeinde.

Interessenten an den beiden pastoralen Berufen erhalten Auskünfte

bei der Beratungs- und Informationsstelle "Berufe

der Kirche", Pfarrer Ralf Feix, Telefon 0 62 32/10 23 37, sowie

im Bischöflichen Ordinariat Speyer bei den Verantwortlichen für die

beiden Berufsgruppen, Matthias Zech (Pastoralreferent(inn)en),

Telefon 0 62 32/10 23 54, und Marianne Steffen

(Gemeindereferent(inn)en), Telefon 0 62 32/10 23

22. Text: is; Foto: Privat

18.08.2017

Religion neu in die Schule bringen

v.l.: Fabian Lauer, Angela Purkart, Bernhard Kaas, Irina Kreusch

v.l.: Fabian Lauer, Angela Purkart, Bernhard Kaas, Irina Kreusch

Bistum Speyer mit neuem Fortbildungsteam

Speyer- Mit dem neuen Schuljahr legt das

Bistum Speyer neue Schwerpunkte im Schulbereich. Für die

Fortbildungsleitung beginnen Angela Purkart aus Sandhausen,

Bernhard Kaas aus Speyer und Fabian Lauer aus Radolfzell ihre

Tätigkeit im kirchlichen Auftrag.

Im Bistum Speyer gibt es rund 2.300 Religionslehrerinnen und

-lehrer, davon ein Großteil im Einsatz von Klasse 5 bis 10, der

Sekundarstufe I. Sie sind wie alle Pädagogen mit den Entwicklungen

an den Schulen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gefordert auf

ihre Schülerinnen und Schüler einzugehen. Mit dem Fach katholische

Religion ermöglichen sie Zugänge für Kinder und Jugendliche zu

Sinn- und Lebensfragen aus christlicher Perspektive. Hier stehen

die Religionslehrer mit Fachwissen und auch ihrer persönlichen

Einstellung vor der Klasse. Warum glauben Sie? Woran zweifeln sie?

Wie sind Glaube an Gott und Hoffnung möglich, wenn so viele

Menschen Leid widerfährt? In der Aus- und Fortbildung müssen Lehrer

sich mit vielen dieser identitätsstiftenden Fragen

auseinandersetzen.

Das Bistum will den aktuellen Fragen an Schulen gerecht werden

und in der Religionspädagogischen Fortbildung Lehrerinnen und

Lehrer fachlich wie persönlich unterstützen.

Das neue Team für die Sekundarstufe I bringt dazu ganz

unterschiedliche Kompetenzen mit. Angela Purkart mit den Fächern

Bildende Kunst, Englisch und Katholische Religion hat bisher

Realschullehrer in Baden-Württemberg ausgebildet. Bernhard Kaas ist

Gymnasiallehrer am Hans-Purrmann-Gymnasium in Speyer mit den

Fächern Geschichte und Katholische Religion. Er war am

Studienseminar Speyer ebenso für die Fachausbildung der Referendare

zuständig und wechselt nun in die Fortbildung. Fabian Lauer ist

ausgebildeter Haupt- und Realschullehrer mit Erfahrung im

Förderbereich, er beginnt zugleich als Lehrer an den Realschulen in

Haßloch und Neustadt als Religionslehrer.

Weitere Informationen und Angebote zum neuen

Schuljahr:

HA II / 2 Religionsunterricht und Schule, Abteilungsleitung

Dr. Irina Kreusch; Tel. 06232-102-121, ru-fortbildung@bistum-speyer.de;

https://www.bistum-speyer.de/erziehung-schule-bildung/religionspaedagogische-fortbildungen

Text: is; Foto: © Bistum Speyer

17.08.2017

„Glaube ist Beziehung“

Bischof

Wiesemann predigt zum Patronatsfest Mariä Himmelfahrt in voll

besetztem Dom - Weitere Gottesdienste am Nachmittag und

Abend

Bischof

Wiesemann predigt zum Patronatsfest Mariä Himmelfahrt in voll

besetztem Dom - Weitere Gottesdienste am Nachmittag und

Abend

Speyer- Mariä Himmelfahrt ist nicht nur ein

Hochfest in der katholischen Kirche, sondern gleichzeitig das

Patronatsfest des Doms und des Bistums Speyer. Gleich zwei Gründe,

die die Gläubigen an diesem Tag in den Dom strömen ließ. Viele

hatten gemäß der alten Tradition Sträuße mit Blumen und Kräutern

mitgebracht, um sie segnen zu lassen. Den offiziellen Auftakt des

Festtages bildete ein Pontifikalamt mit Bischof Karl-Heinz

Wiesemann.

Der Bischof von Speyer ließ die Gläubigen an seiner Freude über

diesen besonderen Tag teilhaben. „Wir wollen diesen Gottesdienst

als Festgottesdienst in der Freude über die Erlösung feiern“, rief

er ihnen zu Beginn zu. In seiner energisch vorgetragenen Predigt

widersprach Bischof Wiesemann Kritik und Vorbehalten gegenüber der

Marienfrömmigkeit, die in der katholischen und orthodoxen Kirche

hohen Stellenwert besitzt. Die Marienverehrung gehöre „in das Herz

des christlichen Glaubens“, betonte er und untermauerte dies mit

drei Gedanken. „Gott will unser Heil nicht allein bewirken, er will

unsere Mitwirkung in einem partnerschaftlichen Bund“, führte

Wiesemann aus. Dabei besäßen die Geschöpfe die Freiheit zur

Mitwirkung. Die Marienfrömmigkeit wiederum betrachte das Geheimnis

der Freiheit der Geschöpfe, sagte der Bischof. Er sähre die

Muttergottes ein Vorbild, die sich stets offen hielt für Gott, um

durch ihn zu wirken. Von diesem Punkt schlug er den Bogen zum

politisch-gesellschaftlichen Leben: „Unsere Demokratie lebt von der

Mitwirkung des Einzelnen.“ Weiterhin stehe Marienfrömmigkeit

für die Ur-Beziehung des Menschen. Sichtbar werde die innige

Verbundenheit durch Marienbilder, auf denen die Muttergottes Jesus

im Arm hält – als Neugeborenen wie als Gekreuzigten. „Glaube ist

Beziehung“, so Wiesemann, der dem Alleinsein von Christen eine

Absage erteilte. „Gemeinschaft gehört zum Glauben.“ Zum

Dritten sei der Glaube ein Glaube an eine Erlösung von Leib und

Seele. Die  Marienfrömmigkeit weise darauf hin, „dass wir uns

wiedersehen können, dass Gott unser Heil in Leib und Seele will“.

Seit der Auferstehung Christi gehöre das Leibliche zum Göttlichen.

Diese Leiblichkeit komme ebenfalls in den Marienbildern zum

Ausdruck. Bischof Wiesemann forderte, Menschen auch in ihrer

Leiblichkeit Würde zu geben. Er verurteilte medizinische

Experimente mit Embryos und den nachlässigen Umgang mit alten,

gebrechlichen Menschen.

Marienfrömmigkeit weise darauf hin, „dass wir uns

wiedersehen können, dass Gott unser Heil in Leib und Seele will“.

Seit der Auferstehung Christi gehöre das Leibliche zum Göttlichen.

Diese Leiblichkeit komme ebenfalls in den Marienbildern zum

Ausdruck. Bischof Wiesemann forderte, Menschen auch in ihrer

Leiblichkeit Würde zu geben. Er verurteilte medizinische

Experimente mit Embryos und den nachlässigen Umgang mit alten,

gebrechlichen Menschen.

Nach der Eucharistiefeier segnete der Bischof die Blumen- und

Kräutersträuße. Mariä Himmelfahrt sei auch ein Fest, das an die

Gaben der Schöpfung erinnere, an die Heilkraft und an das, was Leib

und Seele erfreut, erläuterte er. Anschließend erteilte Bischof

Karl-Heinz Wiesemann den Apostolischen Segen.

Für die umfangreiche musikalische Gestaltung beim Pontifikalamt

sorgte die Capella Spirensis unter der Leitung von Domkapellmeister

Markus Melchiori. Die Orgel spielte Domorganist Markus

Eichenlaub.

Das Pontifikalamt bildete den Auftakt des Festtages. Es folgten

am Nachmittag eine Pontifikalvesper, die Abendmesse, sowie am

späteren Abend ein Rosenkranz-Gebet und die Marienfeier mit Bischof

Wiesemann, die mit einer Lichterprozession durch den Domgarten

abschloss. Die Kräuterweihe fand in allen Gottesdiensten

statt.

Text/Fotos: Yvette Wagner

15.08.2017

Den Menschen hinter der Uniform sehen

Polizeiseelsorgerin Anne Henning spricht über die

momentanen Stresssituationen der Polizei und über die

Herausforderungen, die sich dadurch für sie als Seelsorgerin

ergeben

Polizeiseelsorgerin Anne Henning spricht über die

momentanen Stresssituationen der Polizei und über die

Herausforderungen, die sich dadurch für sie als Seelsorgerin

ergeben

Neustadt- Seit zwei Jahren ist Anne

Henning als Evangelische Seelsorgerin im Bereich Polizei- und

Notfallseelsorge in Rheinland-Pfalz tätig. Davor war sie

zwölf Jahre Oberpfarrerin bei der Bundespolizei in St. Augustin bei

Bonn. „Christ sein bedeutet nicht nur Kirchenbesuch, wir müssen

auch für die Menschen in ihrem alltäglichen Leben da sein“,

begründet Henning ihren Wechsel zur Polizeiseelsorge. „Dies

betrifft auch die Menschen mittleren Alters, die fest im Beruf

stehen und vermeintlich nur wenig Hilfe benötigen. Bei den

Polizisten kommt außerdem noch hinzu, dass viele nur den Beamten in

Uniform sehen, wenige blicken auf den Menschen, der dahinter

steht.“ Besonders in den letzten Monaten sei der Berufsalltag für

die Polizeibeamten in Rheinland-Pfalz belastend gewesen.

Zwei Ereignisse seien hierfür maßgeblich, meint die

Seelsorgerin. Zum einen werden die Beamten in Rheinland-Pfalz, so

wie bereits in diversen anderen Bundesländern, seit Beginn dieses

Jahres einer speziellen Antiterrorausbildung unterzogen. Diese soll

den Beamten, die im Falle eines Anschlages meist schon vor den

Spezialkräften am Tatort eintreffen, den Umgang mit der dortigen

Situation ermöglichen. Zum anderen wurden auch viele Beamte aus

Rheinland-Pfalz beim G20-Gipfel am 7. und 8. Juli nach Hamburg

beordert. Dort waren sie mit einem bisher nicht gekannten Ausmaß

gewaltsamer Demonstrationen konfrontiert. Zudem wurde über die

Rolle der Polizei während des Einsatzes in den Medien und in der

Gesellschaft kontrovers diskutiert. Über die besonderen

Herausforderungen, die diese Ereignisse für die Seelsorge bedeuten,

spricht Anne Henning mit uns im Interview:

Inwieweit hat sich die neue Gefahrenlage durch den Terror und

die darauf folgenden Maßnahmen der Polizei spürbar auf Ihre Arbeit

als Seelsorgerin ausgewirkt?

Wir sind als beratende Stimme im Bereich der Ethik gefragt.

Nehmen wir ein Beispiel: Ein Täter ist mit einem Sprengstoffgürtel

ausgestattet. Er verletzt während seiner Tat einen Kollegen mit

einer Schusswaffe lebensgefährlich. Was tue ich? Verfolge ich den

Täter weiter, um nach Möglichkeit Schlimmeres zu verhindern? Oder

leiste ich bei dem Kollegen, von dem ich weiß, dass er dreifacher

Familienvater ist, Erste Hilfe, weil er sonst verbluten würde,

nähme aber dabei in Kauf, dass der Täter ein großes Blutbad

anrichtet, wenn er sich in die Luft sprengt. Das sind unglaublich

schwierige Fragen. Und – egal – wie sich der Beamte entscheidet, er

wird mit den Folgen leben müssen.

Ähnliche ethische Fragen mussten sich Polizeibeamte

natürlich bereits in der Vergangenheit stellen.

Ja, aber durch den Terror haben diese Fragen eine völlig neue

Größenordnung und Brisanz gewonnen.

Welche neuen Herausforderungen ergeben sich daraus?

An der Hochschule der Polizei gibt es konkrete Planungen zu

Ethikmodulen, die den Einsatztrainern helfen können, solche ethisch

brisanten Fragen mit den Beamtinnen und Beamten durchzudenken.

Schon jetzt nimmt die Seelsorge beobachtend an solchen Trainings

teil. Die Seelsorgenden sind als Beratende angefragt, die

einfühlsam gute Fragen stellen. So können wir dazu anregen, den

eigenen Standpunkt zu reflektieren.

Wie wird die Situation durch die Beamten selbst eingeschätzt?

Gibt es hier erkennbar starke Unterschiede?

Der Dienst ist in den letzten Jahren komplexer und gefährlicher

geworden. Als Polizeiseelsorge nehmen wir die Beamtinnen und

Beamten in ihrer Unterschiedlichkeit wahr. Da gibt es Typen, die

diese Fragen intensiv durchdenken. Andere setzen lieber auf

Verdrängen, weil sie Sorge haben, im Einsatz sonst nicht mehr so

gut funktionieren zu können. Das ist ein schmaler Grat. Beide

Herangehensweisen haben etwas für sich.

Hat sich also der Stresslevel der Beamten durch die

Antiterror-Ausbildung deutlich erhöht?

Ein Antiterror-Einsatz bedeutet absoluten Hochstress. Natürlich

verlangt die Ausbildung den Polizistinnen und Polizisten körperlich

und mental etwas ab. Hinzu kommt der Zeitfaktor. Das ist noch eine

weitere Schulung, die bei einer ohnehin viel zu dünnen

Personaldecke die Zeit der Beamten fordert. Das bringt schon mehr

Stress in der sogenannte Alltagsorganisation, weil man sich

gegenseitig vertreten muss. Die Fortbildungsteilnehmer fehlen dann

im Alltagsgeschäft.

Wie schätzen Sie die langfristigen Auswirkungen auf den

Polizeiberuf ein? Wird die Antiterror-Ausbildung für die Beamten

zur „normalen“ Routine oder bleibt sie auch in näherer Zeit eine

spezielle Situation?

Ich schätze, die Antiterrorausbildung wird ebenso zur Routine

werden, wie das Trainieren von Amoklagen. Allerdings werden solche

Einsätze und die Auseinandersetzung damit nie zur Normalität