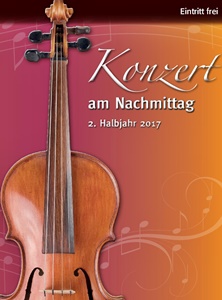

Konzert am Nachmittag - Programm 2. Halbjahr

Speyer- Die Reihe „Konzert am Nachmittag“ des

Seniorenbüros Speyer besteht 2017 zehn Jahre. In dieser Zeit sind

diese Veranstaltungen zu einem festen Bestandteil der Speyerer

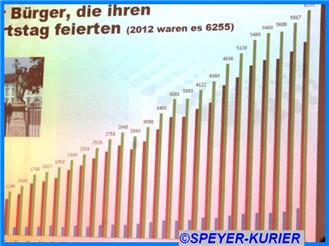

Kultur geworden. Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf

alle gesellschaftlichen Bereiche. Wenn es also abends mehr und mehr

Menschen gibt, die nicht mehr gerne aus dem Haus gehen, dann muss

es auch tagsüber ein interessantes und qualitatives gutes Programm

geben.

Speyer- Die Reihe „Konzert am Nachmittag“ des

Seniorenbüros Speyer besteht 2017 zehn Jahre. In dieser Zeit sind

diese Veranstaltungen zu einem festen Bestandteil der Speyerer

Kultur geworden. Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf

alle gesellschaftlichen Bereiche. Wenn es also abends mehr und mehr

Menschen gibt, die nicht mehr gerne aus dem Haus gehen, dann muss

es auch tagsüber ein interessantes und qualitatives gutes Programm

geben.

In den zehn Jahren hat sich bewährt, dass ein Bedarf an solchen

Konzerten am Nachmittag ist. Die Besucher kommen gerne. Es ist dem

Seniorenbüro bis jetzt auch immer gelungen ein interessantes

Programm zusammenzustellen, immer mit einer anderen Besetzung.

Erstmals steht die Reihe 2017 unter einem Motto und zwar

Weltmusik.

Auch im zweiten Halbjahr ist es dem Seniorenbüro gelungen

entsprechende Konzerte zu organisieren.

Programm

Donnerstag, 24. August

2017

Zeitreise - Musik aus verschiedenen Kulturen

Rolf Verres, Konzertflügel und Percussion

Peter Hess, Gong, Indische Tabla, Digeridoo, Obertongesang

Jochen Sattler, Querflöte, Bambusflöte, Mundorgel, Digeridoo,

Trommeln

Historischer Ratssaal, 15 Uhr

Montag, 18. September

2017

The good life

Mit der Gruppe Jazz à la flute

Isabelle Bodenseh, Querflöten

Lorenzo Petrocca, Gitarre

Historischer Ratssaal, 15 Uhr

Mittwoch, 4. Oktober

2017

Die Winde des Mittelmeers und Ihre Geschichte

Tambur Duo

Hozan Tamburwan, Baglama und Gesang

Santino Scavelli, Perkussion

Historischer Ratssaal, 15 Uhr

Mittwoch, 8. November

2017

Neue Flamencos – Klassische Musik

Mit dem Spanischen Quintett , CONCUERDA Y MÁS

Daniel Yagüe, Flamencogitarre

José Carlos Martín, Geige

José Manuel Jiménez, Geige

Amparo Mas, Cello

José Antonio García, Kontrabass

Historischer Ratssaal, 15 Uhr

Dieses Konzert findet im Rahmen der Demografiewoche

Rheinland-Pfalz statt.

Donnerstag, 14. Dezember

2017

Wo Musik erklingt, da lass dich nieder

-Es ist ein Ros´entsprungen-

Kleine Wunder in der kalten Jahreszeit

Duo Marmor

Theresa Braisch, Klarinette

Maximilian Braisch, Fagott

Historischer Ratssaal, 15 Uhr

Dieses Konzert ist für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen.

Es ist aber offen für alle, die Musik lieben

Der Eintritt zu allen Konzerten ist kostenfrei.

Seniorenbüro der Stadt Speyer

13.07.2017

Hilfe für Senioren bei Problemen mit dem eigenen Computer

Speyer- Das Seniorenbüro der Stadt Speyer bietet jeden

Dienstag eine Computersprechstunde an.

Bei Geräte- Störungen, Fehlermeldungen, Installationen,

Anwendungen oder Hochrüstungen von Programmen oder Apps stehen

ihnen erfahrene Tutoren zur Seite. Wenn möglich Problemgeräte bitte

mitbringen.

10:00 bis 11:30 Uhr in den Räumen des F@irnet-

Cafés, Ludwigsstr. 15b

Text: Stadt Speyer, Seniorenbüro

22.09.2016

Abenteuer Kultur wagen

Kulturelle

Teilhabe für Menschen mit Demenz

Kulturelle

Teilhabe für Menschen mit Demenz

Speyer- Erneut war das Purrmann-Haus Besuchsort

für Menschen mit Demenz. Die Lokale Allianz für Menschen mit

Demenz, koordiniert und moderiert über das Seniorenbüro,

organisierte diese besondere Veranstaltung. Acht Betroffene und

ihre Begleitpersonen aus vier Speyerer stationären Einrichtungen

waren eingeladen, gemeinsam Kunstwerke des Museums zu entdecken.

Aber zunächst wurden die Gäste in dem einladenden Innenhof von Frau

Maria Leitmeyer, der Kustodin des Purrmann-Hauses, empfangen.

Leonard Holler (Violine) und Jannik Geiß (Gitarre) von der

Musikschule der Stadt Speyer sorgten mit ihrem Spiel für eine

angenehme Atmosphäre. Die beiden Schüler hatten eine Musikauswahl

getroffen, die Ruhe ausstrahlte und anfänglich bestehende Ängste

bei den Menschen mit Demenz, löste. Livemusik im Freien zu erleben,

mit frischen Melonenstückchen und Getränken verwöhnt zu werden,

waren erste positive Erfahrungen. Maria Leitmeyer erklärte kurz das

Haus und berichtete auf humorvolle Weise aus dem Leben von

Hans Purrmann. Das Zusammenspiel von Musik,

Umgebung und dem herzlichen Zugehen auf Menschen mit Demenz sorgten

dafür, dass eine sehr angenehme Atmosphäre entstehen konnte. Die

ist gerade bei Menschen mit Demenz sehr wichtig.

Nach der Begrüßungsrunde im Freien wurde das Abenteuer Kultur im

Purrmann-Haus fortgesetzt. Wieder spielte die Musik, die die

Besucher nun zum Mitsingen anregte. Passend zu einem

Blumenstillleben wurden kleine Rosen verteilt. Erinnerungen wurden

geweckt. „Am Geburtstag verschenk ich immer Blumen“, erzählte eine

Besucherin. „Den Tisch hab ich immer mit Blumen geschmückt“,

erinnerte sich eine andere Frau. Den leuchtenden Augen war

anzusehen, mit wieviel Freude sich die Gäste auf die gemeinsame

Entdeckungsreise einlassen konnten. Maria Leitmeyer ging gefühlvoll

und immer wieder wertschätzend auf die Äußerungen der Menschen mit

Demenz ein.

Passend zum zweiten Gemälde, das gemeinsam mit Menschen mit

Demenz entdeckt werden sollte, war auf einem Tischlein ein

Stillleben nachgebildet. Dieses sahen sich die Besucherinnen und

Besucher neugierig an. Aber sie konnten die Dinge, die darauf

standen auch anfassen, daran riechen. Ein Kürbis weckte bei einem

Teilnehmer Erinnerungen an vergangene Zeiten. „Das waren

riesengroße Kürbisse, die wir hatten. Und schwer waren die auch. So

einfach wegtragen konnte man die nicht, da hat man Handkarren

gebraucht“, erzählte ein Mann ganz eifrig. Der von Maria Leitmeyer

rumgereichte Pfirsich löste wahre Freude aus. „Die habe ich immer

eingekocht. Wie gut die riechen“, war von den Besuchern zu hören.

Spürbar und sichtbar war die Freude, mit der die Menschen mit

Demenz sich auf das erneute Abenteuer Kultur einlassen konnten.

Dank der großzügigen Blumenspende von Alexandra Remus von Blume

und Gestaltung, konnte sich jeder Besucher, in einer abschließenden

Runde im Innenhof, ein Blumensträußchen zusammenstellen und mit

nach Hause nehmen. „Ich kann nur danke sagen“, bemerkte eine Frau

begeistert. Und eine andere fragte: „Ist das nur einmal im

Jahr“?

Nein, das Angebot „Abenteuer Kultur wagen“ soll öfter

stattfinden. In einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch mit Jochen

Schmauck-Langer von dementia + art Köln wurde Anfang August

konzeptionell weitergearbeitet. Ende August 2016 läuft das

Modellprojekt „Lokale Allianz für Menschen mit Demenz“ aus. Danach

wird es weitergehen. Das steht für alle Beteiligten fest. Die

Verbindung zwischen Kultureinrichtungen, Kulturschaffenden und dem

Pflegebereich ist eine Bereicherung für beide Seiten und ermöglicht

eine neue Teilhabe für Menschen mit Demenz.

Text: Ria Krampitz; Foto: spk Archiv

12.08.2016

Großmutter wird mit der Sense rasiert

Erdbeerfest mit Musik, Gedichte, Kuchen und Bowle bereichert den Nachmittag von demenzkranken Senioren.

Erdbeerfest mit Musik, Gedichte, Kuchen und Bowle bereichert den Nachmittag von demenzkranken Senioren.

Erdbeerfest im Altenzentrum holt Menschen aus

der Demenz

Schifferstadt- Die Stimmung im

Garten des Caritas-Altenzentrums St. Matthias in Schifferstadt ist

gut, fast schon ausgelassen, es wird ja auch Erdbeerfest gefeiert.

Mit allem Drum und Dran, mit Musik, Erdbeerkuchen und Erdbeerbowle.

Dennoch ist dieses Fest kein ganz alltägliches Sommerfest, denn die

Bewohner, die im hübsch geschmückten Pavillon an der Kaffeetafel

Platz genommen haben, kommen von der Demenzstation.

Dietmar Schöffel greift zur Gitarre und stimmt das erste Lied

an: „Im Märzen der Bauer“. Schon fallen die ersten Bewohner mit

ein. Einige singen leise vor sich hin, andere aus vollem Hals.

Simone Joder, Mitarbeiterin der Sozialbetreuung, schmunzelt und

erklärt: „Manche singen leidenschaftlich gern, leidenschaftlich

laut und leidenschaftlich falsch.“ Das macht gar nichts, im

Gegenteil, die gute Laune steckt an. Einige fangen an, im Takt mit

zu klatschen und nach dem Lied gibt es Bravo-Rufe. Simone Joder

nutzt eine Pause, möchte ein Erdbeergedicht vorlesen, beginnt mit

den Worten: „Darf ich ein paar Worte sagen?“ „Ja was soll ich da

schon sagen“, antwortet spontan ein Bewohner. „Mir tun die Füße

weh“, murmelt eine andere. „Hallo!“ sagt die nächste zum x-ten Mal.

Die ganze Situation mutet vielleicht ein bisschen schrullig an,

aber was vor allem hängen bleibt, ist das Gefühl, dass es den

Bewohnern jetzt im Augenblick gut geht.

Nach ein paar weiteren Liedern sagt eine Bewohnerin: „Jetzt wär

ein Kaffee recht“. Also wird der Erdbeerkuchen aufgetragen. „Ist er

schön? Ah ja, mit einem Schuss Sahne“, murmelt sie anerkennend.

„Meine Tante liebt das Essen hier im Heim und das, obwohl sie

früher ganz schön schnäkisch war“, sagt die Nichte der Bewohnerin,

die zum Fest gekommen ist. Heute schmeckt es allen. Simone Joder,

Iris Müller und Martina Heil haben alle im Blick, füllen

Kaffeetassen ein zweites Mal, bringen Kuchen für die, die gerne ein

zweites Stück hätten, reichen den Bewohnern, die nicht mehr allein

essen können, geduldig den Kuchen an, erinnern andere, die

vergessen haben, dass da ein Kuchen vor ihnen steht und drücken

ihnen die Gabel in die Hand. Später gibt es noch ein oder zwei

Gläser Erdbeerbowle. Einige Bewohner haben mitgeholfen die Früchte

zu schneiden. „Es ist alkoholfreier Sekt“, verrät Simon Joder

leise.

Dietmar Schöffel hat die Gitarre zur Seite gestellt und macht

eine kurze Pause, essen und singen gleichzeitig geht schließlich

nicht. Er kommt jede Woche ehrenamtlich ins Altenzentrum und singt

mit den Senioren. In der Regel hat er da auch seinen Hund Buddy mit

dabei. Die Bewohner lieben das, singen mit ihm und stellen schon

Leckerlis für Buddy bereit. Der Hund ist heute zu Hause geblieben.

„Es ist so schön, wenn man alte Volkslieder singen kann und die

Texte sind den Bewohnern wohl bekannt. Manche kennen wirklich jedes

Lied“, sagt Schöffel.

Bald ist er wieder gefragt. Weiter geht’s mit Liedern.

Manchmal entwickeln die Bewohner eine Eigendynamik. Bei „Freut Euch

des Lebens“, stimmt erst eine die „Großmutter wird mit der Sense

rasiert“-Version an. Das kennen auch die Herren, fallen mit ein und

schon hat der stattliche Chor Dietmar Schöffel übertönt. Simone

Joder und ihre Kolleginnen sind mittendrin im Geschehen, nehmen

immer wieder mal einen der Bewohner herzlich in den Arm, schunkeln

zum Takt der Lieder oder halten ihnen eine Zeit lang die Hand.

Bald ist er wieder gefragt. Weiter geht’s mit Liedern.

Manchmal entwickeln die Bewohner eine Eigendynamik. Bei „Freut Euch

des Lebens“, stimmt erst eine die „Großmutter wird mit der Sense

rasiert“-Version an. Das kennen auch die Herren, fallen mit ein und

schon hat der stattliche Chor Dietmar Schöffel übertönt. Simone

Joder und ihre Kolleginnen sind mittendrin im Geschehen, nehmen

immer wieder mal einen der Bewohner herzlich in den Arm, schunkeln

zum Takt der Lieder oder halten ihnen eine Zeit lang die Hand.

Nach eineinhalb Stunden Singen und Feiern fangen die ersten

Bewohner langsam an zu gähnen, bekommen einen verschleierten Blick.

Sie haben lange durchgehalten. „Viele sind nachmittags müde, dösen

vor sich hin, aber heute war davon nichts zu merken“, sagt Simon

Joder. Es sind eben oft die Dinge, die Außenstehenden gerade nicht

auffallen, die Aktionen, wie das Erdbeerfest, in den Bewohnern

bewirken. Da ist zum Beispiel der Mann, der sonst teilnahmslos mit

leerem Blick vor sich hindämmert und eine halbe Ewigkeit zum Essen

braucht. Heute blinzelt er viel. „Ich sehe, dass da was in seinem

Kopf abläuft“, sagt Simone Joder. Und die zwei großen Stücke

Erdbeerkuchen und die Bowle, die sie ihm reicht, sind im Nu

aufgegessen. Oder der Mann, der sonst ständig wissen möchte, wie

spät es ist. Heute interessiert ihn das nicht. Oder sein

Sitznachbar der nie mitsingt, wenn im Wohnbereich gesungen wird.

Heute fällt er leise mit in den Chor ein. Text und Bild:

Christine Kraus

06.07.2016

Begeisterung fürs Federvieh kennt kein Alter

Die Hühner bringen den Kindern und den Senioren viel Freude.

Die Hühner bringen den Kindern und den Senioren viel Freude.

Schifferstadt- Dem Charme eines Huhnes kann sich kaum

jemand entziehen. Alle zwei Wochen besuchen die Kinder des

Waldkindergartens die Senioren im Caritas-Altenzentrum St. Matthias

in Schifferstadt. Dieses Mal haben sie einen besonderen Anlass für

ihren Besuch: Im Garten des Altenzentrums sind für zwei Wochen fünf

Hühner eingezogen und da zeigt sich, dass selbst 80 Jahre

Altersunterschied die Begeisterung fürs Federvieh nicht mindern

können.

Die Aktion „Rent a Huhn“, des Hühnerhof-Besitzers Michael Lüft

aus Seligenstadt macht es möglich.

Lüft vermietet seit drei Jahren Hühner mit allem, was man dafür

braucht, auf Zeit. Im vergangenen Jahr hat das Federvieh schon

einmal im Garten des Seniorenzentrums gescharrt und Eier gelegt.

Damals war gleich klar, dass es eine Wiederholung geben soll. Nun

ist es also wieder so weit.

Die Senioren haben im Schatten Platz genommen. Die Kinder können

es kaum noch erwarten, endlich ins Gehege zu dürfen. Die Hühner

offensichtlich auch nicht, denn sie ahnen schon, dass Arletta Groß,

die Leiterin der Sozialbetreuung von St. Matthias, einen

Leckerbissen für sie in der Tüte hat. Eine vorwitzige Henne springt

sogar schon in die Luft. Vorsichtig gehen die Kinder zu den

Hühnern, die sich sogar von ihnen streicheln lassen. Doch die

Salatblätter aus der Tüte sind erst mal wichtiger als Kuscheln,

dafür ist später noch Zeit, finden die Hühner und auch die Kinder.

Die haben große Freude daran, die Tiere zu Füttern.

Den Bewohnern, die zuschauen, macht das Treiben auch sichtlich

Spaß. Während die Hühner mit den Salatblättern beschäftigt sind,

dürfen die Kinder das Dach des Hühnerstalls aufklappen und sehen,

ob vielleicht eine Henne schon ein Ei gelegt hat. Tatsächlich, da

liegt eins. Die kleine Helena darf es vorsichtig herausholen, es

ist noch ganz warm. Die Kinder staunen, als ihnen Arletta Groß dann

zum Vergleich ein winziges Wachtelei zeigt. Das Hühnerei kommt in

einen Korb mit den anderen Eiern, die die Hennen in den letzten

Tagen gelegt haben. „Vergangenes Jahr waren es mehr, da war das

Wetter besser“, erklärt Arletta Groß den Kindern. Sie dürfen es mit

in den Kindergarten nehmen, denn aus hygienischen Gründen dürfen

frische Eier in einem Seniorenheim nicht verwendet werden. Danach

liest die Erzieherin Verginiya Ottendörfer noch die Geschichte von

einem Huhn, das gerne Urlaub machen möchte, vor.

Die Bewohner sitzen inzwischen bei einem Gläschen Eierlikör und

auch für die Kinder gibt es eine Stärkung, bevor sie weiter ziehen.

Da bugsiert Alltagsbegleiterin Ewa Nordt ein Huhn in einen Korb,

legt eine Decke drüber und macht sich auf in die Wohnbereiche. Sie

besucht Bewohner, die ans Bett gefesselt sind oder zu schwach sind,

um in den Garten zu kommen und zeigt ihnen das Huhn, erzählt ihnen,

was draußen los war, lässt sie das Huhn streicheln. Später kommt

sie zurück und berichtet, dass sich die Bewohner sehr gefreut

hätten über „das Hinkel“. „Sie haben richtig gestrahlt. Eine

Bewohnerin hat mich gleich in die Küche geschickt, damit das Hinkel

was zu trinken bekommt“, sagt sie und strahlt dabei selbst nicht

weniger. Arletta Groß freut sich: „Es ist ein Segen für mich, mit

so einem Team zu arbeiten“. Sie und ihr Team haben sich auch

allerhand einfallen lassen für die Zeit, in der die Hühner zu Gast

sind. So trafen sich die Senioren zum Hühnercafé im Garten bei

einem Stück „Spiegeleikuchen“, es gab ein Hühnerquiz und Eierwerfen

war auch schon angesagt. Allerdings mit Styroporeiern, die die

Senioren in einen Korb werfen sollten.

Man merkt, dass die Senioren sich über die Hühner freuen, und

jede Gelegenheit für einen Spaziergang in den Garten nutzen.

Arletta Groß erzählt von einem Bewohner, der sich sonst außerhalb

seiner unmittelbaren Umgebung nicht mehr orientieren kann, jetzt

aber plötzlich zum Aufzug wollte, weil es da ja zu den Hühnern

geht. Das Federvieh bringt frischen Wind ins Seniorenheim. Die

Besuche der Kinder auch. Es waren auch schon Gruppen aus anderen

Kindergärten zum Hühner-Gucken da. Alt und Jung gehören zusammen,

das sollte eigentlich ganz selbstverständlich sein, findet Arletta

Groß. Deswegen kommen neben den Kindergartenkindern auch immer

wieder mal andere junge Menschen zu Besuch. „Wir hatten kürzlich

Rollstuhltraining für eine Handballmannschaft und demnächst kommt

eine Gruppe Firmlinge vorbei“, erzählt sie. Auch wenn die Hühner

dann schon wieder weggezogen sind. Text und Foto: Christine

Kraus

26.06.2016

Bester Arbeitgeber "Vitanas unter den Top 10"

Top

Arbeitsumfeld im Vitanas Senioren Centrum Am Rheinufer

Top

Arbeitsumfeld im Vitanas Senioren Centrum Am Rheinufer

Ludwigshafen- Was muss ein Arbeitgeber bieten,

damit seine Beschäftigten jeden Morgen gern zur Arbeit gehen, sich

wertgeschätzt fühlen und ihre Tätigkeit mit viel Engagement

ausüben? Von Aufstiegschancen übers Betriebsklima bis zum Gehalt -

das große Arbeitgeber- Ranking des Wirtschaftsmagazins Focus zeigt,

welche Unternehmen in Deutschland ihren Mitarbeitern herausragende

Job-Bedingungen bieten. Und nicht nur das Team des Vitanas Senioren

Centrums in Ludwigshafen ist stolz, auch die ganze

Unternehmensgruppe freut sich: Vitanas erreichte in der Branche

‚Gesundheit und Soziales‘ den hervorragenden 10. Platz und gehört

damit zu den besten Arbeitgebern Deutschlands.

In der größten deutschen Befragung dieser Art ermittelte der

Focus in Zusammenarbeit mit dem Karrierenetzwerk ‚Xing‘ und der

Bewertungsplattform ‚kununu‘ die besten Arbeitgeber aus 22

Branchen. Insgesamt liegen den Ergebnissen über 70.000 Bewertungen

von Arbeitnehmern aller Hierarchie- und Altersstufen zugrunde. Die

Befragten beurteilten unter anderem das Führungsverhalten ihres

Vorgesetzten, ihre beruflichen Perspektiven, das Gehalt sowie das

Image ihres Arbeitgebers. Besonders wichtig für das Gesamturteil

war die Weiterempfehlungsbereitschaft: Würden die Befragten ihren

Arbeitgeber auch an Freunde und Verwandte weiterempfehlen? Denn

dazu ist nur bereit, wer wirklich von seinem Unternehmen überzeugt

ist.

Kontakt und Informationen:

Ansprechpartnerin: Mareen Thielemann,

Centrumsleiterin

Vitanas Senioren Centrum Am Rheinufer

Rheinallee 16 | 67061 Ludwigshafen

Telefon: (0621) 669 44 - 0 | E-Mail: m.thielemann@vitanas.de |

www.vitanas.de/amrheinufer

Text und Foto: Vitanas GmbH & Co. KGaA, Presse

20.02.2016

Menschen mit Demenz zu Gast im Kloster St. Magdalena

Abenteuer Kultur wagen!

Speyer- Vergangenen Freitag waren sechs

Menschen mit Demenz gemeinsam mit ihren Begleitpersonen auf

Einladung der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz Speyer im

Kloster St. Magdalena zu Gast. Im Rahmen des Projekts „Abenteuer

Kultur wagen“ war dies bereits das dritte, speziell ausgerichtete

Angebot für Menschen mit Demenz.

Die Schwestern des Magdalenenklosters Speyer waren auf Anfrage

sofort bereit, dieses Vorhaben aktiv zu unterstützen. Um für die

Betroffenen eine behagliche Atmosphäre zu schaffen, stellten die

Schwestern einen ansprechenden Raum innerhalb der Klosteranlage zur

Verfügung.

Der mit Tannenzweigen und Kerzen geschmückte Tisch sowie Punsch

und Lebkuchen bereitenden sobald eine heimelige, vertraute

Atmosphäre.

Durch die wohl gewählten Begrüßungsworte von Schwester Raphaela

und der weihnachtlichen Klavierbegleitung seitens Schwester

Ambrosia fühlten sich die Betroffenen auf das herzlichste

willkommen.

Denn nur wer sich wohl und angenommen fühlt, hat auch den Mut

etwas zu sagen. Und genau das soll mit dem Projekt „Abenteuer

Kultur wagen“, der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz erreicht

werden.

Mit dem Gedicht „Stern“, stellte Eva-Maria Urban einen ersten

Bezug zum Höhepunkt dieses Morgens, dem Besuch der prachtvollen

Krippe in der Klosterkirche, her.

Die Bewunderung für die Figuren war groß. Vor allem die edlen

Gewänder der heiligen drei Könige hatten es den Besuchern angetan.

Es war zu spüren, wie berührt diese Menschen mit Demenz beim

Anblick der Krippe waren. Immer wieder entdeckten Sie Neues und

ihre große Freude an der Krippe wurde sichtlich spürbar. Schwester

Ambrosia an der Orgel stimmte Weihnachtslieder an und die Gäste

sangen mit großer Freude mit. Die Intimität und Ruhe in der

Klosterkirche erzeugten bei den Betroffenen Geborgenheit und

Wohlbefinden:

„Wie schön! Das hab ich noch nie gesehen! Hier war ich noch nie!

Da komm ich wieder her!“ Diese Sätze wiederholte eine Frau

mit Demenz immer wieder. Sie verabschiedete sich mit der Aussage:

„Das werd ich nie vergessen!“

Eine andere Dame wurde neugierig und wollte noch mehr von der

Klosterkirche sehen. Beim Abschied vom Kloster St. Magdalena

erhielten alle Gäste das vorgetragene Gedicht sowie eine Vorlage

zum Sternebasteln.

Die Krippe im Kloster St. Magdalena war nach dem Besuch im

Purrmann Haus und im Archäologischen Schaufenster das dritte

Angebot für Menschen mit Demenz im Rahmen des Projektes „Abenteuer

Kultur wagen“.

Weitere kulturelle Angebote sollen folgen. Ziel des Projektes

ist es: Menschen mit Demenz in einer geschützten Umgebung

Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Freude zu schenken. Gerade der

kulturelle Bereich ist für dieses Vorhaben außerordentlich

geeignet, da er auf vielfältige Weise die Sinne belebt und positive

Gefühle erzeugen kann.

Diese Angebote erhöhen die Lebensqualität von Menschen mit

Demenz sichtbar. Um dieses „Abenteuer Kultur wagen“

langfristig zu fördern und zu stärken, braucht es noch mehr aktive

kulturelle Einrichtungen und Kunstschaffende.

Wer sich bei diesem Projekt engagieren möchte, kann sich im

Seniorenbüro Speyer:

Ria Krampitz, Tel. 06232/14-2661 gerne melden.

Eva-Maria Urban und Ria Krampitz

20.01.2016

Abenteuer Kultur wagen

Menschen mit Demenz

besuchen Archäologisches Schaufenster

Menschen mit Demenz

besuchen Archäologisches Schaufenster

Speyer- Das in diesem Jahr gestartete Projekt

„Abenteuer Kultur wagen“, initiiert von der Lokalen Allianz für

Menschen mit Demenz geht weiter. Fünf Menschen mit Demenz und ihre

Begleitpersonen waren im Archäologischen Schaufenster zu Gast.

Keiner der Teilnehmenden hatte bisher diese Einrichtung besucht. So

war es für alle Beteiligte eine erste Kontaktaufnahme. Ludger

Schulte vom Archäologischen Schaufenster hatte alles liebevoll für

die Gäste richtet. Aus Tonbechern konnte ein Begrüßungstrunk

genossen werden. An diesem Vormittag stand das Leben der Römer, wie

sie früher gelebt haben, im Mittelpunkt. Aus welchem Geschirr haben

sie gegessen und getrunken.

Allein durch das Ansehen und fühlen der Tonschalen wurden schon

Erinnerungen wachgerufen. Eine Betroffene erzählte von ihrem Vater,

der getöpfert hat. „Schöne Schüsseln hat er gemacht. Wunderschön“.

Und darum geht es bei dem Projekt „Abenteuer Kultur wagen“.

Erinnerungen sollen bei den Betroffenen geweckt werden. Diese

aufgreifen und Wertschätzen, das ist Ziel dieser Veranstaltungen.

Es geht um eine andere Art der Kulturvermittlung. Nicht Wissen

abfragen, denn da kommt es meist zu Frustrationserlebnissen.

Menschen mit Demenz werden in ihrem Alltag sowieso ständig damit

konfrontiert, was sie nicht mehr können. Bei „Abenteuer Kultur

wagen“ geht es gerade darum, das, was sie noch können und wissen,

wachzurufen und Wert zu schätzen.

Nachdem so viel über

das Essen und das Geschirr gesprochen worden war, konnten die Gäste

selbst Kräuter schneiden und einen Kräuterquark anrühren, den sie

dann mit frischem Fladenbrot genießen konnten. Strahlend, mit einem

Button vom Archäologischen Schaufenster als Geschenk,

verabschiedeten sich die Gäste. Ihren Gesichtern war anzusehen,

dass das Erlebte gefallen hat. Mit dem Projekt „Abenteuer Kultur

wagen“, soll Menschen mit Demenz Lebensfreude vermittelt werden und

die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden.

Nachdem so viel über

das Essen und das Geschirr gesprochen worden war, konnten die Gäste

selbst Kräuter schneiden und einen Kräuterquark anrühren, den sie

dann mit frischem Fladenbrot genießen konnten. Strahlend, mit einem

Button vom Archäologischen Schaufenster als Geschenk,

verabschiedeten sich die Gäste. Ihren Gesichtern war anzusehen,

dass das Erlebte gefallen hat. Mit dem Projekt „Abenteuer Kultur

wagen“, soll Menschen mit Demenz Lebensfreude vermittelt werden und

die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden.

Die nächste Veranstaltung findet im Kloster Sankt Magdalena

statt. Die Gäste werden hier im Januar 2016 die ausgestellte Krippe

besuchen.

Weitere Informationen zu dem Projekt „Abenteuer Kultur wagen“

sind im Seniorenbüro Speyer erhältlich. Ansprechpartnerin Ria

Krampitz, Tel. 06232/142661, E-Mail: Ria.Krampitz@stadt-speyer.de

Seniorenbüro der Stadt Speyer, Presse

04.12.2015

Teilhabe wird erfahrbar

Meike Leupold (2. v. r.) übergab eine Spende an Vorsteher Dr. Günter Geisthardt (3. v. r.), Bethesda-Geschäftsführer Dieter Lang (l.) und Bewohner der inklusiven WG.

Meike Leupold (2. v. r.) übergab eine Spende an Vorsteher Dr. Günter Geisthardt (3. v. r.), Bethesda-Geschäftsführer Dieter Lang (l.) und Bewohner der inklusiven WG.

Landau- „Hier wird Teilhabe wirklich und

erfahrbar gemacht.“ Damit brachte Dr. Günter Geisthardt, Vorsteher

der Diakonissen Speyer-Mannheim, die Bedeutung zweier inklusiver

Wohnprojekte von Diakonissen Bethesda Landau bei deren offizieller

Einweihung am 16. Oktober auf den Punkt.

Zehn Personen haben im Sommer im neuen Wohnquartier „Am

Ebenberg“ Wohngruppen für behinderte Menschen bezogen, in einer

inklusiven Wohngemeinschaft nur wenige Straßen entfernt leben vier

Menschen mit Beeinträchtigung in einer Wohngemeinschaft mit

Studierenden der Universität Koblenz-Landau zusammen. Das neue

Wohnquartier am Rande des Landesgartenschaugeländes habe

Vorbildcharakter, betonte Matthias Rösch, Landesbeauftragter für

die Belange behinderter Menschen des Landes Rheinland-Pfalz, das

dezentrale Wohnprojekte für Menschen mit Behinderung unterstützt,

um deren Integration in die Gesellschaft zu fördern: „Das Quartier

wurde von Anfang an mit Blick auf Inklusion entwickelt“, sagte

Rösch: „Hier wird Vielfalt sichtbar.“

Dass die Vielfalt gut ankommt, habe sich in den ersten Wochen in

der Nachbarschaft gezeigt, freute sich Bethesda-Geschäftsführer

Dieter Lang: „Vorurteile fallen in der Begegnung – und hier sorgen

wir für Begegnung.“ Die Wohnprojekte entstanden im Rahmen der

Dezentralisierungs-Aktivitäten von Diakonissen Bethesda Landau.

Ziel sei es, in den nächsten Jahren ähnliche Wohnangebote für

insgesamt 72 Menschen mit Einschränkungen in Landau und Umgebung zu

schaffen, damit behinderte Menschen selbstbestimmt leben und am

gesellschaftlichen Leben teilhaben können, so Lang. Er betonte

allerdings auch, dass die Bewohner Bethesdas selbst darüber

entscheiden, ob und wie sie ihr Leben außerhalb des Geländes in der

Bodelschwinghstraße gestalten möchten. Einblick in den schwierigen

Entscheidungsprozess gab bei der Einweihungsfeier Erika

Happersberger, Vorsitzende des Bewohnerbeirats in Bethesda, die

nach 38 Jahren in der Einrichtung in eine der neuen Wohnungen

gezogen ist.

Im Anschluss an die Feierlichkeiten hatten die Gäste die

Möglichkeit, die Wohnungen zu besichtigen. In der Wohngemeinschaft

gab es bei der Gelegenheit ein besonderes Geschenk: Meike Leupold

übergab eine Spende der Dietmar Hopp-Stiftung in Höhe von 4.000

Euro zur Finanzierung der Küche. Der Stiftung sei es ein Anliegen,

Menschen, die im Leben stehen zu unterstützen, sagte sie: „Dazu

gehört das Miteinander von Generationen und von Menschen mit und

ohne Beeinträchtigung.“ Text und Foto: Diakonissen

Speyer-Mannheim

19.10.2015

Generation 60+ aktiv im Internet

Verbraucherzentrale und MedienKompetenzNetzwerk unterstützen

beim Gebrauch smarter Technologien

In keiner Generation wächst der Gebrauch von Internet und

smarten Technologien so stark wie bei den 60- bis 69-Jährigen.

Damit sich Seniorinnen und Senioren sicher im World Wide Web

bewegen können, legen die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und

die Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz das

aktualisierte Lehrbuch „Silver Surfer – Sicher online im Alter“

schon in der dritten Auflage vor, dieses Mal mit dem Schwerpunkt

auf mobilen Anwendungen. Das Buch dient als Schulungsmaterial in

den zahlreichen Kursen, die von den Volkshochschulen, der

Verbraucherzentrale und den MedienKompetenzNetzwerken ab September

wieder landesweit angeboten werden.

Die Generation 60+ ist nicht mit digitalen Technologien groß

geworden, zeigt aber ein großes Interesse am Umgang mit Internet,

Smartphone und Co. Sind die ersten Berührungsängste überwunden,

stellen sich neben Neugier auch Unsicherheit und reichlich viele

Fragen ein. Das umfangreiche Buch „Silver Surfer – Sicher online im

Alter“ macht ältere Onlinerinnen und Onliner behutsam mit den

Nutzungsmöglichkeiten des Internets vertraut und führt sie sicher

durch die weite Welt des Internets. Im ersten Teil des gut

gegliederten und mit vielen Beispielen versehenen Buches erhalten

ältere Nutzerinnen und Nutzer wichtige Einblicke in die Grundlagen

von E-Mails, Suchmaschinen, Unterhaltungsmöglichkeiten,

Online-Einkauf und Datenschutz. Der zweite Teil befasst sich mit

Handy, Smartphone und Co. Auch die Themen Apps, Cloud Computing und

mobile Bezahlmethoden sowie damit verbundene Stolperfallen kommen

nicht zu kurz. Alle Inhalte des Buches wurden von Expertinnen und

Experten der beteiligten Institutionen erarbeitet und auf den

neusten Stand gebracht. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz

und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz hat am Kapitel

Datenschutz mitgewirkt.

Verbraucherschutzminister Prof. Dr. Gerhard Robbers erklärte

hierzu: „Die Digitalisierung unseres Alltags macht auch vor dem

demographischen Wandel nicht halt. Für junge Menschen, die in eine

digitalisierte Welt hineinwachsen, wie für ältere ist das Internet

zunehmend unverzichtbar. Ein bewusster, aber vor allem auch

sicherer Umgang damit ist deshalb wichtig. Dank gut verständlicher

Informationen leistet die Broschüre „Silver Surfer – Sicher online

im Alter“ einen wichtigen Baustein zum Verbraucherschutz.“

„Silver Surfer ist eine Erfolgsgeschichte exklusiv aus

Rheinland-Pfalz“, so die Ministerin für

Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Sabine

Bätzing-Lichtenthäler. „Viele ältere Menschen beschäftigen sich mit

den neuen digitalen Technologien und integrieren sie in ihren

Alltag. Dabei werden die Vorteile, die die Technologien nicht nur

für die Kommunikation bieten, deutlich: Apps zur Gesundheit oder

Hinweise auf Pünktlichkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln sind

hier nur zwei von vielen Beispielen“, so die Ministerin.

Gefördert wurde das Buch durch das Ministerium der Justiz und

für Verbraucherschutz sowie das Ministerium für Soziales, Arbeit,

Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz. Die Volkshochschulen

werden in landesweit angebotenen Kursen dafür sorgen, dass die

Generation 60+ zu all diesen Fragen praxisnah geschult wird.

Das Buch kann kostenlos donnerstags zwischen 10 und 15 Uhr im

Beratungsstützpunkt Germersheim, Kreisverwaltung Germersheim,

Luitpoldplatz 1, 76726 Germersheim abgeholt werden. Postversand

erfolgt gegen Einsendung von 2,40 Euro in Briefmarken durch

die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Postfach 41 07 in 55031

Mainz. Die Kurstermine und weitere Informationen sind auf der

Internetseite www.silversurfer-rlp.de zu

finden.

Text: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. Stützpunkt

Germersheim, Presse

25.09.2015

Computersprechstunde ab 29.09.2015 wöchentlich

Computersprechstunde

Speyer- Die bewährte individuelle Computerhilfe

des Internet-Treffs des Seniorenbüros wird ausgebaut. Ab

Dienstag, 29. September 2015 findet nun

wöchentlich eine Beratung zur Lösung von

speziellen PC-Fragen statt.

Dazu kann der eigene Laptop mitgebracht werden.

Dieses erweitere Angebot nennt sich nun Computersprechstunde und

findet jeden Dienstag von 10 Uhr bis 11.30 Uhr, im Internet-Treff,

Ludwigstraße 15b statt.

Text: Seniorenbüros der Stadt Speyer, Presse

23.09.2015

Erfolgreiche Saison für „Immer wieder sonntags“

Stefan Mross

feiert letzte Live-Sendung

Stefan Mross

feiert letzte Live-Sendung

Rust- Zum letzten Mal in diesem Jahr hat der Moderator und

Entertainer Stefan Mross am Sonntag, 06. September 2015 seine Fans

live vom Festivalgelände des Europa-Park begrüßt. Dabei blickte er

einmal mehr auf eine erfolgreiche Saison zurück. Bei der 14.

Sendung sorgten u. a. Andreas Gabalier, die Ehrlich Brothers und

Comedian Marco Rima für gute Laune.

Auf die Fans der beliebten SWR-Musik- und Unterhaltungsshow

„Immer wieder sonntags“ wartet am 13. September um 10 Uhr das große

„Best-of“. Die Zuschauer erleben nochmals die schönsten Auftritte

der Schlagerstars, Comedians und Nachwuchskünstler im Europa-Park.

Text und Foto: Europa-Park GmbH & Co Mack KG,

Presse

12.09.2015

500 Notfallmappen: Seniorenbeirat schnürt erstmals großes Hilfspaket

Wichtige

Daten auf einen Blick

Wichtige

Daten auf einen Blick

Von unserem Mitarbeiter Werner Schilling

Speyer- Wichtige Telefonnummern,

Medikamentenliste, persönliche Angaben, Infos zu behandelnden

Ärzten, Rentenunterlagen, Daten zu Versicherungen und Angaben zu

Familienangehörigen in einem Schnellhefter stets griffbereit:

„Meine Notfallmappe“ ist gedacht als Gedankenstütze und möglichst

optimale Hilfeleistung bei Notfällen und wurde vom

Seniorenbeirat erarbeitet. Die mit Unterstützung durch

Bürgermeisterin Monika Kabs nun zusammengestellten ersten 500

Mappen sollen als Starterset funktionieren und sind über die

Mitglieder des Seniorenbeirats sowie im Seniorenbüro

erhältlich.

Für Seniorenbeiratsvorsitzenden Ludwig Schultheis und seine

beiden Stellvertreter Klaus Bohn und Daoud Hattab ist besonders

wichtig, dass die Sammlung lose Blätter enthält und jedes Blatt bei

Bedarf ausgetauscht und aktualisiert werden kann. Auch

Ergänzungen sind denkbar, so sind Formblätter für

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung in die Mappe

integriert. Schultheis erläutert: „Broschüren mit Notrufnummern

gibt es genug, aber alle persönlichen Daten in einem

Schnellhefter, das kann eine echte Hilfe sein.“ Angegeben

ist, in welchem Fall Kopien für die Unterlagen genügen .

Da Betroffene in einer Notsituation oftmals zunächst „kopflos“

sind und nicht alles Erforderliche bedenken, hat der

Seniorenbeirat auch den Standard-Inhalt eines

Notfallkoffers aufgelistet, lobt die Bürgermeisterin das Engagement

des Seniorengremiums. Im Notfall können hier Angehörige eines

plötzlich Erkrankten oder Gestürzten, etwa bei einer

Krankenhauseinweisung, hilfreiche Informationen beziehen. So

auch über Betreuungsangebote und Pflegedienste. Wenn die Mappe

sorgfältig ausgefüllt ist, finden Ärzte und Pflegepersonal

alle wichtigen Daten, die zu einer schnellen und sicheren

Soforthilfe beitragen. Angesichts der jährlich steigenden Zahl

älterer Mitbürger ist Monika Kabs dem Seniorenbeirat dankbar

für diesen hilfreichen Wegweiser, von dem je nach Nachfrage weitere

Exemplare erstellt werden sollen. Denn die Notfallmappe ist zwar

von Senioren, aber nicht nur für die Generation 65 plus

gedacht. Auch Jüngere können sich des

Schnellhefters mit dem roten Kreuz auf der Umschlagseite

bedienen. „Mitten im Leben sind wir mit dem Tod umfangen“,

zitiert der Seniorenbeirat-Vorstand in seinem Vorwort

aus einem Kirchenlied und erklärt: „Es muss aber nicht immer ein

tödliches Ereignis sein, was uns plötzlich trifft. Es können

jederzeit Notsituationen eintreten, bei denen wir schnell auf

wichtige Informationen zurückgreifen können.“

Als nächstes plant der Seniorenbeirat einen „Wegeplan“. Für

diesen richtungsweisenden Seniorenhelfer, der als großräumiger

Stadtplan die Fuß- und Radwege zu alle Hilfseinrichtungen aufzeigen

soll, sucht das Gremium zurzeit Sponsoren. Denn dieser

Senioren-Wegeplan soll als Broschüre gedruckt werden,

informierte Klaus Bohn.

Foto: spk-Archiv

23.08.2015

Versorgungssicher, sauber, komfortabel

Auch Speyerer „Salierstift“ setzt jetzt auf Wärme- und

Warmwasserversorgung aus Fernwärme der Stadtwerke

Speyer

Auch Speyerer „Salierstift“ setzt jetzt auf Wärme- und

Warmwasserversorgung aus Fernwärme der Stadtwerke

Speyer

cr. Speyer- Es war fast schon so etwas wie

ein glücklicher Zufall, dass die alte Heizungsanlage im Speyerer

„Salierstift“ in der Oberen Langgasse 5a ausgerechnet zu einem

Zeitpunkt „schlapp“ zu machen drohte, als überall in der Stadt die

Straßen aufgegraben und Leitungen zur Fernwärmeversorgung verlegt

wurden. Kein Wunder also, dass da Gerd

Flaschenträger, neben Bernhard Mückain

und Rudolf Lang Mitglied im Stiftungsbeirat der

Seniorenresidenz und selbst langjähriger „Stadtwerker“, damit

begann, Informationen einzuholen, wie, wo und vor allem zu welchen

finanziellen Bedingungen das im Besitz von 130 Eigentümern

befindliche und von 150 Senioren bewohnte Stift an das städtische

Fernwärmenetz angeschlossen werden könnte.

Und das Ergebnis, so erläuterte Flaschenträger jetzt bei

der offiziellen Übergabe der neuen Anlage, war selbst für ihn als

Experten durchaus überraschend: Denn hätte man für die Installation

einer neuen, der alten Anlage entsprechenden und die durchgehende

Versorgung des Objektes mit Heizenergie und Warmwasser sichernden

stationären Heizungsanlage mit zwei Heizkesseln vor Ort im Keller

des „Salierstifts“ oder für ein entsprechend leistungsfähiges

Blockheizkraftwerk rund 210.000 Euro aufwenden müssen, so boten die

Stadtwerke Speyer den Anschluss an das Fernwärmenetz und damit die

zukünftige versorgungssichere Belieferung mit Heizenergie und

Warmwasser mit nur 89.000 Euro deutlich günstiger an.

Und das Ergebnis, so erläuterte Flaschenträger jetzt bei

der offiziellen Übergabe der neuen Anlage, war selbst für ihn als

Experten durchaus überraschend: Denn hätte man für die Installation

einer neuen, der alten Anlage entsprechenden und die durchgehende

Versorgung des Objektes mit Heizenergie und Warmwasser sichernden

stationären Heizungsanlage mit zwei Heizkesseln vor Ort im Keller

des „Salierstifts“ oder für ein entsprechend leistungsfähiges

Blockheizkraftwerk rund 210.000 Euro aufwenden müssen, so boten die

Stadtwerke Speyer den Anschluss an das Fernwärmenetz und damit die

zukünftige versorgungssichere Belieferung mit Heizenergie und

Warmwasser mit nur 89.000 Euro deutlich günstiger an.

In einer Eigentümerversammlung, so Flaschenträger schließlich,

hatten dann alle Mitbesitzer des Objektes dieser zukunftsträchtigen

und auch ökologisch sinnvollen Lösung zugestimmt, handele es sich

doch bei der zum Einsatz kommenden Fernwärme quasi um ein

„Abfallprodukt“ aus der Stromerzeugung des Großkraftwerkes

Mannheim.

Ein weiteres Argument für diese Lösung sei schließlich auch die

durch den Einsatz eines „Hotmobils“ während der gesamten Umbauzeit

durchgängig gewährleistete Versorgungssicherheit mit Warmwasser

gewesen, „denn ein Ausfall der Warmwasserversorgung in einem Haus

wie dem unseren, das geht überhaupt nicht“, so der sachkundige

Heimleiter Stephen Husk.

„Ganz toll - die gesamte Umbaumaßnahme hat störungsfrei

und wunderbar geklappt“. lobte auch der

Geschäftsführer des „Salierstifts“, Ulrich

Heberger, der darauf verwies, dass durch den

fachlich-kompetenten Einsatz der Stadtwerke-Mitarbeiter um

Norbert Pelgen und Markus Sohn

sein Haus keinen Moment auf Wärme und Warmwasser verzichten

musste.

„Ganz toll - die gesamte Umbaumaßnahme hat störungsfrei

und wunderbar geklappt“. lobte auch der

Geschäftsführer des „Salierstifts“, Ulrich

Heberger, der darauf verwies, dass durch den

fachlich-kompetenten Einsatz der Stadtwerke-Mitarbeiter um

Norbert Pelgen und Markus Sohn

sein Haus keinen Moment auf Wärme und Warmwasser verzichten

musste.

Und so kam es denn, dass Anfang Juni 2015 die beiden alten und

maroden, mit Gas befeuerten Heizkessel abgebaut und die neue

Heizungs- und Warmwasserversorgung des Hauses, die mit einer

Anschlussleistung von 450 kW stattliche 660.000 kWh jährlich zu

leisten imstande ist, innerhalb weniger Wochen auf die komfortable

Fernwärmeversorgung umgerüstet werden konnte. Dazu wurden u.a. auch

ein Frischwassermodul sowie ein 1000-Liter-Wärme-Pufferspeicher

eingebaut. Bereits sechs Wochen nach Beginn der Umbauarbeiten

konnte dann am 15. Juli die Umschaltung der Warmwasserbereitung auf

Fernwärme erfolgen – in diesen Tagen nun die offizielle Übergabe an

den Nutzer, das „Salierstift“.

Dieser Tag – übrigens auch draußen einer der „heißesten“

des Jahres - gab auch Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang

Bühring Gelegenheit, auf die Vorzüge der Fernwärme zu

verweisen, die sich insbesondere durch ihre Zuverlässigkeit und

Versorgungssicherheit auszeichne. „Doch auch der Umstand, dass

Fernwärmenutzer keinen zusätzlichen, großen Warmwasserspeicher

benötigen, weil warmes Wasser bei ihnen stets bedarfsgerecht und

kontinuierlich in den Haushalt gelangt, macht dieses Produkt so

konkurrenzlos und komfortabel“, unterstrich Bühring, der daran

erinnerte, dass die „grüne Fernwärme“ auch bei der Stromerzeugung

eine zunehmend größere Bedeutung erlange. Und deshalb setze sich

Fernwärme auch im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Speyer immer

mehr durch – würden sich immer mehr Hausbesitzer dafür entscheiden,

ihre Immobilie an diese modernste und „sauberste“ Form der

Wärmeversorgung anzuschließen.

Dieser Tag – übrigens auch draußen einer der „heißesten“

des Jahres - gab auch Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang

Bühring Gelegenheit, auf die Vorzüge der Fernwärme zu

verweisen, die sich insbesondere durch ihre Zuverlässigkeit und

Versorgungssicherheit auszeichne. „Doch auch der Umstand, dass

Fernwärmenutzer keinen zusätzlichen, großen Warmwasserspeicher

benötigen, weil warmes Wasser bei ihnen stets bedarfsgerecht und

kontinuierlich in den Haushalt gelangt, macht dieses Produkt so

konkurrenzlos und komfortabel“, unterstrich Bühring, der daran

erinnerte, dass die „grüne Fernwärme“ auch bei der Stromerzeugung

eine zunehmend größere Bedeutung erlange. Und deshalb setze sich

Fernwärme auch im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Speyer immer

mehr durch – würden sich immer mehr Hausbesitzer dafür entscheiden,

ihre Immobilie an diese modernste und „sauberste“ Form der

Wärmeversorgung anzuschließen.

Und noch eins zum Schluß: Dort, wo im Keller des „Salierstifts“

bislang die beiden gewaltigen Heizungskessel ihren Platz hatten,

sind jetzt nur noch die Armaturen und Verbindungsteile zwischen der

Haus-Verteileranlage und dem öffentlichen Fernwärmenetz zu sehen.

Die größere, frei gewordene Fläche im Keller steht jetzt für andere

Zwecke zur Verfügung. Foto: gc

15.08.2015

Projekt „Abenteuer Kultur wagen“

Menschen mit Demenz

besuchen das Purrmann-Haus

Menschen mit Demenz

besuchen das Purrmann-Haus

Speyer- Es war eine Premiere. Erstmals

besuchten Menschen mit Demenz, mit ihren Begleitpersonen das

Purrmann-Haus. Gemeinsam mit den Veranstaltern, der Lokalen Allianz

für Menschen mit Demenz und dem Purrmann-Haus, wagten sie das

Abenteuer Kultur.

Mit vorsichtigen Schritten, aber neugierigen Blicken trafen nach

und nach die Besucherinnen und Besucher ein. Sie kamen aus fünf

stationären Speyerer Einrichtungen. Die angenehme Atmosphäre im

Innenhof des Purrmann-Hauses, die mit Kräutern dekorierten Tische,

die herzliche Begrüßung, Getränke und Kekse sorgten dafür, dass

sich die ersten Unsicherheiten schnell legten. Maria Leitmeyer,

Kustodin des Purrmann-Hauses, erzählte kleine Anekdoten aus dem

Leben von Hans Purrmann. „Die Gäste waren intensiv dabei, das

konnte man an den Gesichtern ablesen“, sagte sie danach.

Im Purrmann-Haus selbst, war alles vorbereitet. Ein

Blumenstrauß mit Rosen und Hortensien war ein Blickfang und sorgte

für Bewunderung. „Ist das schön“, diese Bemerkung einer

Teilnehmerin drückte aus, was alle empfanden. Maria Leitmeyer hatte

zwei Blumen-Stillleben von Mathilde Vollmoeller-Purrmann für eine

nähere Betrachtung ausgewählt.

Zur Einstimmung

bekamen alle eine Rose in die Hand. Als das Lied „Sah ein Knab ein

Röslein stehn“ erklang, stimmten alle Gäste mit ein. Es war

bewegend zuhören und zu sehen, mit welcher Intensität sie dabei

waren und alle Strophen auswendig singen konnten. Auch hier sorgte

die Atmosphäre, die der Raum ausstrahlte, für eine angenehme

Stimmung. Menschen mit Demenz sind empfindsam, sie spüren, ob sie

willkommen sind. Im Purrmann Haus waren sie das. „Es herrschten

eine unglaubliche Aufmerksamkeit und Offenheit“, bestätigt auch

Anke Nader von der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz. Maria

Leitmeyer fesselte mit Erzählungen aus dem Leben der Künstlerin

Mathilde VollmoellerPurrmann und weckte damit auch Erinnerungen der

Besucherinnen und Besucher. Immer wieder gab es Äußerungen, die

deutlich machten, dass die Gäste interessiert bei der Sache

waren.

Zur Einstimmung

bekamen alle eine Rose in die Hand. Als das Lied „Sah ein Knab ein

Röslein stehn“ erklang, stimmten alle Gäste mit ein. Es war

bewegend zuhören und zu sehen, mit welcher Intensität sie dabei

waren und alle Strophen auswendig singen konnten. Auch hier sorgte

die Atmosphäre, die der Raum ausstrahlte, für eine angenehme

Stimmung. Menschen mit Demenz sind empfindsam, sie spüren, ob sie

willkommen sind. Im Purrmann Haus waren sie das. „Es herrschten

eine unglaubliche Aufmerksamkeit und Offenheit“, bestätigt auch

Anke Nader von der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz. Maria

Leitmeyer fesselte mit Erzählungen aus dem Leben der Künstlerin

Mathilde VollmoellerPurrmann und weckte damit auch Erinnerungen der

Besucherinnen und Besucher. Immer wieder gab es Äußerungen, die

deutlich machten, dass die Gäste interessiert bei der Sache

waren.

Die Abschlussrunde fand wieder im Hof statt. Dort lag auf den

Tischen eine bunte Blumenvielfalt bereit. Dank der großzügigen

Spenden, von Alexandra Remus ortsansässigem Blumengeschäft in der

Wormser Straße und Mobile Pflege A. Holusa, war eine schöne Auswahl

vorhanden. Jeder Gast konnte sich sein eigenes Blumensträußchen

binden und voller Stolz mit nach Hause nehmen. Das Lächeln in den

Gesichtern drückte die Freude über das Tun und das Gelingen aus.

„Das war eine gute Idee“, bemerkte am Schluss eine Teilnehmerin.

Und diese Idee will die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz

weiter verfolgen und weiter ausbauen. Kulturelle Veranstaltungen

helfen die Lebensqualität von Menschen mit Demenz und die ihrer

Angehörigen zu fördern.

Das Ziel ist, eine feste Projektgruppe in Speyer aufzubauen, die

hilft, solche Veranstaltungen vorzubereiten, durchzuführen und zu

finanzieren. Aus diesem Grund findet dazu am Freitag, 18. September

2015, von 10 bis 12 Uhr, eine Fortbildungsveranstaltung im

Seniorenbüro statt. Wer das „Abenteuer Kultur wagen“ mit aufbauen

und entwickeln möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Anmeldung im

Seniorenbüro, Ansprechpartnerin Ria Krampitz, Tel.

06232/142661.

Text und Foto: Seniorenbüro der Stadt Speyer

05.08.2015

15 Jahre Haus am Germansberg

Erinnerte an die Anfänge des Diakonissen Seniorenzentrums Haus am Germansberg: Heimleiter Klaus-Dieter Schneider

Erinnerte an die Anfänge des Diakonissen Seniorenzentrums Haus am Germansberg: Heimleiter Klaus-Dieter Schneider

Speyer- Mit einem ökumenischen Gottesdienst und

einem kleinen Fest feierten haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende,

Bewohnerinnen und Bewohner sowie ihre Angehörigen am 19. Juni das

15jährige Bestehen des Diakonissen Seniorenzentrums Haus am

Germansberg.

Das Seniorenzentrum sei „ein gutes Zeichen ökumenischer

Zusammenarbeit“, betonte Heimleiter Klaus-Dieter Schneider bei

seinem Rückblick auf die Zusammenlegung eines evangelischen und

eines katholischen Altenheims im Juni 2000. Am 18. Juni seien

Bewohnerinnen und Mitarbeitende des Diakonissen Altenheims aus dem

heutigen Ärztehaus 1 in den Neubau auf dem Gelände der ehemaligen

Normand-Kaserne gezogen, nur einen Tag später folgten die Bewohner

und Betreuer aus dem katholischen Altenheim in der Engelsgasse. Das

große Engagement sowohl der hauptamtlich als auch der ehrenamtlich

Mitarbeitenden und ihre gute Kooperation miteinander seien Garant

für die gelungenen Umzüge gewesen, betonte Schneider.

Einige der Ehrenamtlichen erinnerten in der Feierstunde an

Unsicherheiten und Erwartungen der Bewohnerinnen und Bewohner vor

15 Jahren. „Einen alten Baum verpflanzt man nicht“ hätte man vor

den Umzügen oft gehört, aber mit dem Einzug in die neuen Räume

seien alle Zweifel sofort verflogen. Sowohl die Bewohnerinnen und

Bewohner als auch die Mitarbeitenden hätten viel bessere räumliche

Rahmenbedingungen vorgefunden als in ihren vorherigen Domizilen. In

seinem Grußwort für den Vorstand bestätigte Pfarrer Dr. Werner

Schwartz, dass das Ziel, das sich die Verantwortlichen im Jahr 2000

gesetzt hatten, von Anfang an erfüllt wurde und bis heute wird: Das

Haus am Germansberg sollte „Geborgenheit im Alter“ geben. Text

und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim

23.06.2015

Arbeitsbedingungen in der Altenpflege verbessern

Rege Diskussionen im Rahmen des ersten kreisübergreifenden

Workshops am 04. Februar 2015

Speyer- Die Arbeitsbedingungen in der

Altenpflege standen im Mittelpunkt eines Workshops, zu dem die

Sozialplanerinnen und Sozialplaner der Städte Speyer, Frankenthal,

Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises eingeladen hatten. Mehr

als 50 Teilnehmer, vor allem Führungskräfte aus

Altenpflegeeinrichtungen, diskutierten die Ursachen, warum

Pflegekräfte oftmals unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen sind.

Der Workshop fand in den Räumlichkeiten der Universität für

Verwaltungswissenschaften in Speyer statt. Es war der erste

gemeinsame Workshop der drei Städte und des Rhein-Pfalz-Kreis.

Bürgermeisterin Monika Kabs, betonte in ihrem Begrüßungsvortrag,

wie wichtig ein gemeinsames Vorgehen von benachbarten Kreisen und

Städten ist. Von daher sei dieser erste kreisübergreifende Workshop

zukunftsweisend. „Die Arbeitsbedingungen in der Altenpflege sind

ein wichtiges Thema vor dem Hintergrund der demografischen

Entwicklung“, führte Prof. Dr. Joachim Wieland, Rektor der

Universität für Verwaltungswissenschaften, in seiner Begrüßung aus.

„Das Berufsfeld muss attraktiv gestaltet werden. Ansonsten wird es

schwierig, ausreichend Nachwuchs zu gewinnen“.

Prognosen des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und Kultur

(IWAK), das den Workshop gemeinsam mit dem Deutschen Institut für

angewandte Pflegeforschung (dip) durchgeführt hat, deuten darauf

hin, dass bis zum Jahr 2020 fast 2.900 Altenpflegefachkräfte in

Rheinland-Pfalz fehlen könnten, wenn nicht geeignete Maßnahmen zur

Fachkräftesicherung ergriffen werden. „Unattraktive und belastende

Arbeitsbedingungen können dazu führen, dass Pflegekräfte die

Einrichtung wechseln oder ganz aus dem Beruf ausscheiden“, so

Oliver Lauxen vom IWAK. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass

dafür vor allem die Rahmenbedingungen verantwortlich sind, unter

denen Pflegeheime und ambulante Pflegedienste arbeiten. Die

finanziellen Mittel, über die die Einrichtungen verfügen, wurden

als nicht ausreichend beschrieben. Die Altenpflege erfahre in der

Gesellschaft nicht genügend Wertschätzung. Hinzu kommen ein hoher

bürokratischer Aufwand, häufige Kontrollen und

Schnittstellenprobleme mit Hausärzten und Krankenhäusern.

Wie der Workshops zeigte, verfügen die Altenpflegeeinrichtungen

über zahlreiche Strategien zum Umgang mit diesen schwierigen

Rahmenbedingungen. Eine wirkliche Verbesserung der

Arbeitsbedingungen kann aus Sicht der Teilnehmenden allerdings nur

erreicht werden, wenn Gesellschaft und Politik für die Problemlagen

der Altenpflegeeinrichtungen sensibilisiert werden. Die regionalen

Pflegekonferenzen werden sich diesem Thema weiterhin widmen.

Seniorenbüro der Stadt Speyer, Presse

05.02.2015

Mit Musik und Museumsbesuchen eigene Identität wiedergewinnen

Speyerer

Seniorenbüro präsentiert Modellprojekte zur Betreuung von Menschen

mit Demenz – Ehrenamtliche Helfer gesucht

Speyerer

Seniorenbüro präsentiert Modellprojekte zur Betreuung von Menschen

mit Demenz – Ehrenamtliche Helfer gesucht

cr. Speyer- Die „Lokale Allianz für

Menschen mit Demenz“, ein vom Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend gefördertes Modellprojekt des

Seniorenbüros der Stadt Speyer, sucht ehrenamtliche Mitarbeiter und

Helfer Mittwoch, 11. März 2015, 10:00 bis 16:00 Uhr, Speyer zur

Betreuung von Patienten mit Demenz. Im Rahmen eines Pressegesprächs

stellte jetzt die zuständige Speyerer Sozialdezernentin,

Bürgermeisterin Monika Kabs, gemeinsam der

Leiterin des Seniorenbüros. Ria Krampitz, der

Öffentlichkeit die beiden Säulen dieses Projektes vor, mit denen

versucht werden soll, Demenzpatienten durch den Kontakt mit Musik

bzw. mit Kunstwerken in Museen oder Galerien zu aktivieren und

positiv zu beeinflussen.

„Mit

Musik geht vieles leichter – Menschen mit Demenz musikalisch

einfühlsam begleiten“ ist das eine Projekt überschrieben -

„Abenteuer Kultur wagen – Menschen mit Demenz im

Museum“ das andere. Für beide Projekte können sich

Interessenten für eine ehrenamtliche Mitwirkung beim Seniorenbüro

Speyer, Frau Ria Krampitz, Maulbronner Hof 1 A, 67346 Speyer,

e-mail: Ria.Krampitz@stadt-speyer.de

anmelden.

„Mit

Musik geht vieles leichter – Menschen mit Demenz musikalisch

einfühlsam begleiten“ ist das eine Projekt überschrieben -

„Abenteuer Kultur wagen – Menschen mit Demenz im

Museum“ das andere. Für beide Projekte können sich

Interessenten für eine ehrenamtliche Mitwirkung beim Seniorenbüro

Speyer, Frau Ria Krampitz, Maulbronner Hof 1 A, 67346 Speyer,

e-mail: Ria.Krampitz@stadt-speyer.de

anmelden.

Für beide Projekte bietet das Seniorenbüro einführende Seminare

an, in denen sich Interessenten über Art und Umfang ihrer Aufgaben

informieren können. Dazu treffen sich die „Musiker“ am Mittwoch,

11. März 2015, 10:00 bis 16:00 Uhr, im AWO Seniorenhaus Burgfeld,

Burgfeldstraße 34-36 Speyer

In diesem

Seminar vermittelt die Musiktherapeutin Simone

Willig Hintergründe und praktische Tipps für den gezielten

und sinnstiftenden Einsatz von Musik in der Begleitung von Menschen

mit Demenz. Wann ist der

In diesem

Seminar vermittelt die Musiktherapeutin Simone

Willig Hintergründe und praktische Tipps für den gezielten

und sinnstiftenden Einsatz von Musik in der Begleitung von Menschen

mit Demenz. Wann ist der

Einsatz von Musik sinnvoll? Wann ist er völlig fehl am Platze

für die Erhaltung von Lebensqualität? Wie kann ich mit Musik

Alltagsituationen wie z.B. das Essen und Trinken unterstützen?

Musik ist ein Stück Identität. Wie ein roter Faden begleitet sie

uns unser Leben lang und ist untrennbar an Emotionen geknüpft.

Babys erkennen die Stimme der Mutter an deren Klangfarbe. Singen

wir gemeinsam mit anderen Menschen, so passt sich unser Herzschlag

dem Rhythmus der Musik an und schlägt gemeinsam mit den

MitsängerInnen im Takt. Wir werden uns zeitlebens an die Musik

erinnern, zu der wir gemeinsam mit unserer ersten großen Liebe

getanzt haben. Musik entwickelt und erhält Identität, insofern

spielt sie eine wichtige Rolle in der Begleitung von Menschen mit

Demenz.Zielgruppe für dieses Seminar sind ehrenamtliche

Demenzbegleiterinnen und -begleiter, sowie Angehörige und haupt-

und nebenberufliche Pflegekräfte.

Auch für die

Interessenten an einer ehrenamtlichen Begleitung von

Demenz-Patienten im zweiten Projekt „Abenteuer Kultur wagen

– Menschen mit Demenz im Museum“ wird es ein einführendes

Seminar geben, das - in zwei Abschnitte gegliedert – gemeinsam von

der Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Uschi

Baetz und MitarbeiterInnen der beiden ersten, in das

Projekt einbezogene Speyerer „Kunsttempeln“ abgehalten wird. Um

seinen Ablauf im Detail zu erläutern, waren zu dem Pressegespräch

als Vertreter dieser beiden Einrichtungen der Direktor des

Historischen Museums der Pfalz, Dr. Alexander Schubert und

die Kustodin des „Purrmann-Hauses“ in Speyer, Maria Leitmeyer M.A,

hinzugekommen.

Auch für die

Interessenten an einer ehrenamtlichen Begleitung von

Demenz-Patienten im zweiten Projekt „Abenteuer Kultur wagen

– Menschen mit Demenz im Museum“ wird es ein einführendes

Seminar geben, das - in zwei Abschnitte gegliedert – gemeinsam von

der Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Uschi

Baetz und MitarbeiterInnen der beiden ersten, in das

Projekt einbezogene Speyerer „Kunsttempeln“ abgehalten wird. Um

seinen Ablauf im Detail zu erläutern, waren zu dem Pressegespräch

als Vertreter dieser beiden Einrichtungen der Direktor des

Historischen Museums der Pfalz, Dr. Alexander Schubert und

die Kustodin des „Purrmann-Hauses“ in Speyer, Maria Leitmeyer M.A,

hinzugekommen.

Das Seminar findet nämlich am Montag, dem 8. Juni 2015,

ab 10.00 Uhr im „Purrmann-Haus“ Speyer,

Kleine Greifengasse 14, 67346 Speyer statt und wird am Nachmittag

im Historischen Museum der Pfalz, Domplatz 4, 67346 Speyer

fortgesetzt. Ende: ca. 17.00 Uhr.

Im Rahmen dies Seminars sollen Fragen wie „Können Kunstwerke

Fenster in die Erinnerung öffnen?“ - „Bieten historische Originale

biografische Anknüpfungspunkte?“ - „Weckt die besondere Atmosphäre

eines Museums

Emotionen?“ - „Macht es Sinn, mit Menschen mit Demenz geschützte

Räume zu verlassen, um mit ihnen das 'Abenteuer Kultur' zu

wagen?“

Dieses Seminar,

organisiert von der „Arbeitsgruppe Demenz Speyer“, stellt

Möglichkeiten, Barrieren und Erfolge der Arbeit mit Menschen mit

Demenz im Museum vor und möchte Ansätze für örtliche Projekte

aufzeigen. Zielgruppen sind hier MitarbeiterInnen von Museen,

Angehörige, Ehrenamtliche und alle, die sich in diesem Bereich

engagieren möchten

Dieses Seminar,

organisiert von der „Arbeitsgruppe Demenz Speyer“, stellt

Möglichkeiten, Barrieren und Erfolge der Arbeit mit Menschen mit

Demenz im Museum vor und möchte Ansätze für örtliche Projekte

aufzeigen. Zielgruppen sind hier MitarbeiterInnen von Museen,

Angehörige, Ehrenamtliche und alle, die sich in diesem Bereich

engagieren möchten

Die Seminare sind kostenfrei.

Die VertreterInnen von Stadt, Seniorenbüro, aber auch von Museum

und Purrmann-Haus zeigten sich in dem Gespräch durchweg sehr

gespannt auf dieses neue Projekt, mit dem sich insbesondere die

Museen und Galerien Zugang zu einer neuen, bislang nicht

vertretenen Besucherklientel versprechen. Ihre bei dem Projekt

gesammelten Erkenntnisse wollen sie auch an alle anderen Museen,

Galerien und anderen Kultureinrichtungen weitergeben, um so den

Kreis der besuchbaren Einrichtungen schon recht bald ausweiten zu

können. Foto: gc

25.01.2015

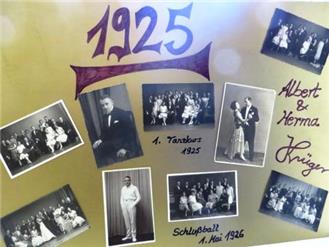

„Schade um jede Veranstaltung, die man versäumt hat“ - Erzählcafé sagt tschüss

Von unserem Mitarbeiter Werner Schilling

Von unserem Mitarbeiter Werner Schilling

Speyer- Dipl.-Pädagoge Karl-Heinz Jung

als Motor, Pfarrer i.R. Bernhard Linvers und Arzt Dr.Thomas Neubert

sagen leise servus. Mit rund 200 Erzählcafés haben sie in sechs

Jahren den Speyerer Senioren Lokalgeschichte nähergebracht und dank

vieler kompetenter Zeitzeugen und Referenten mit Erzählungen

Kultur, Politik, Wirtschaft und Sport die eigenen Erinnerungen der

insgesamt über 4000 Besucher an das Leben in ihrer Stadt

erweckt und so zur Bereicherung der Erzählnachmittage beigetragen.

Das Moderatoren-Trio landete zum Abschluss ihres Engagements für

das Seniorenbüro im Historischen Ratssaal noch einmal einen

Volltreffer: Die 1849 von Melchior Hess gegründete „Filzfabrik“ hat

mit der Produktion von Munitionszubehör Weltruhm erlangt und wurde

erst 1996 geschlossen.

Die geniale Erfindung eines Büchsenmachers bildete vor 166

Jahren den Grundstein für ein Industrieunternehmen, das in seinen

Glanzzeiten weit über 200 Mitarbeiter zählte. Dorothee

Fetzer, Urenkelin von Melchior Hess, und ihr Ehemann Gerhard

Krause, erläuterten, welcher „Filz“ dem Familienunternehmen

seinen Namen gab. Das umständliche und langwierige Stopfen

eines Vorderladers brachte Melchior Hess auf die Idee, für

die Jäger und Sportschützen einen viel leichter und schneller

zu handhabenden Hinterlader zu entwickeln. Zur Abdichtung der

Ladung in Aluminium-Schrotpatronen gegenüber den nachfolgenden

Pulvergasen fertigte die Speyerer „Munitions-Fabrik“ als

Zwischenmittel einen elastischen Filzpropfen, der beidseitig

mit Teerplättchen beklebt wurde. Ein Vorteil war zusätzlich, dass

die Hülsen wiederverwendbar waren. Die Hesspropfen wurden

weltbekannt. Das Fabrikationsprogramm umfasste später auch alle

Grundstoffe, Filz (aus Fell von Kühen und Pferden), Eisenfilz

Filzit, Lackpapier und Joghurtdeckel sowie starke

Pappen.

Dass die „Filzfabrik“ als familienfreundliches Unternehmen und

wichtiger Arbeitgeber in Speyer einen guten Ruf hatte, bestätigten

einige Erzählcafé-Besucher. Otto Hess, Enkel des

Firmengründers, war zur Auflage gemacht worden ein

Löschbecken auf dem großen Firmengelände vorzuhalten und hatte

beschlossen, dieses als „Gartenschwimmbad“ für die

Fremdarbeiter zu gestalten. Auf der 25 Meter-Bahn hat auch Dorothee

Fetzer Schwimmen gelernt. Liesel Jester erinnert sich gerne

an die stets sehr gut besuchten Weihnachtsfeiern des von Ernst und

August Hess angeführten Pioniervereins im kleinen Saal des

Wittelsbacher Hofs mit dem von den Hess-Brüdern gefüllten

Grabbelsack. Peter Schmidt, der frühere Tagespost-Chefredakteur,

ist als Nachbar in der Germanstraße aufgewachsen, zeigte sich

noch jetzt dankbar dafür, dass die Munitionsfabrik und damit auch

sein Elternhaus im Zweiten Weltkrieg nicht bombardiert wurden.

Die humoristische Seite des kulturell stark engagierten Otto

Hess beleuchtete SKG-Ehrenpräsident Werner Hill. Ein Treffen mit

ihm 1958 habe im Hess‘schen Weinkeller geendet. An

diesem Abend sei die Herrensitzung geboren worden. Und bei

der Premiere 1963 im Weinmuseum habe Hess selbst eine

bemerkenswerte Büttenrede gehalten mit dem Thema „Der

Furz“.

Auf Teilen des vor ein paar Jahren an einen Investor

verkauften Fabrikgeländes entstanden inzwischen ein

Supermarkt, ein Drogeriemarkt, Therapie- und Arztpraxen und ein

großer Wohnkomplex. Noch ungewiss ist die Zukunft eines unter

Denkmalschutz stehenden Gartenhäuschens. Das um 1716

erbaute barocke Schlösschen diente einstmals Geistlichen und

später wohl dem Verwalter als Unterkunft.

Auf Teilen des vor ein paar Jahren an einen Investor

verkauften Fabrikgeländes entstanden inzwischen ein

Supermarkt, ein Drogeriemarkt, Therapie- und Arztpraxen und ein

großer Wohnkomplex. Noch ungewiss ist die Zukunft eines unter

Denkmalschutz stehenden Gartenhäuschens. Das um 1716

erbaute barocke Schlösschen diente einstmals Geistlichen und

später wohl dem Verwalter als Unterkunft.

Zum Abschluss des letzten Erzählcafés in dieser Form blickte

Karl-Heinz Jung im Beisein zahlreicher Referenten in Wort und Bild

zurück auf die monatlichen Erzählnachmittage mit Themen

aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. „Schade um jede

Veranstaltung, die man versäumt hat“, kommentierte Bürgermeisterin

Monika Kabs und dankt dem Führungstrio für die engagierte und stets

mit großer Vorarbeit verbundene Organisation der Erzählcafés. Die

Kulturdezernentin stellte die Planung des Seniorenbüro vor: Ab

4.März soll eine Veranstaltungsreihe „Lebendige Erinnerungen“

starten. Für die Quartalstreffen suchen sie und

Seniorenbüro-Leiterin Ria Krampitz nun Ehrenamtliche, denen

die Stadtgeschichte weiterhin am Herzen liegt. Kabs verwies

überdies auf die Erzählcafés, welche seit einigen Jahren der

Nachbarschaftsverein der Baugenossenschaft

durchführt.

08.01.2015

Dr. Bernhard Vogel - erlebte Geschichte des 20.Jahrunderts im Erzählcafé

Speyer- Die Geschichte des 20.Jahrhunderts

aus seiner Sicht machte Dr.Bernhard Vogel, von 1976 bis 1988

Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003

Regierungschef von Thüringen, beim Dezember-Erzählcafé des

Seniorenbüros im Historischen Rathaus an drei markanten Punkten „im

Jahr des Gedenkens“ fest: Am Beginn des ersten Weltkriegs vor

100 Jahren, am Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren

und am 9.November 1989, dem Tag des Mauerfalls. Hierzu

erklärte der 81-jährige Speyerer Ehrenbürger: „Das hab ich nie

gedacht, dass ich den erleben darf.“

Speyer- Die Geschichte des 20.Jahrhunderts

aus seiner Sicht machte Dr.Bernhard Vogel, von 1976 bis 1988

Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003

Regierungschef von Thüringen, beim Dezember-Erzählcafé des

Seniorenbüros im Historischen Rathaus an drei markanten Punkten „im

Jahr des Gedenkens“ fest: Am Beginn des ersten Weltkriegs vor

100 Jahren, am Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren

und am 9.November 1989, dem Tag des Mauerfalls. Hierzu

erklärte der 81-jährige Speyerer Ehrenbürger: „Das hab ich nie

gedacht, dass ich den erleben darf.“

Der erste Weltkrieg, den viele als

„Naturkatastrophe bezeichnet“ hätten, habe die Karte Europas völlig

verändert. Dankbar ist der am 19.Dezember 1932 in Göttingen

geborene Politiker dem in Großbritannien lebenden

australischen Historiker Christopher Clark, der in seinem 1000

Seiten starken Bestseller „Schlafwandler“ Deutschland nicht die

Alleinschuld am Kriegsausbruch gegeben habe. Ohne Frage habe

dagegen Adolf Hitler 25 Jahre später „den Zweiten Weltkrieg

mutwillig vom Zaun gebrochen“. Es gab „leider nicht genug

Demokraten, die die Weimarer Verfassung verteidigt haben“, weshalb

Hitler „legal an die Macht gekommen“ sei. Bernhard Vogel: „Am

Anfang hätte die Gefahr gebannt werden müssen.“ Höchst bedauerlich

für Vogel, dass das Attentat auf Hitler am 20.Juli 1944

schiefgegangen sei. Zum Kriegsende am 8.Mai 1945 waren 50 Millionen

Tote zu beklagen, war Deutschland am Boden zerstört. Dankbar zeigt

sich der der einzige Landesvater zweier Bundesländer dafür, dass

der für ihn damals unvorstellbare Wiederaufbau mit vereinten

Kräften und Konrad Adenauer als Motor so gut gelang und er selbst

später am Aufbauen der Demokratie mitwirken durfte. Besonders

bemerkenswert für ihn, wie gut dabei noch rund 14 Millionen

Vertriebene integriert wurden und in Deutschland eine zweite

Heimat fanden.

„Nach 25 Jahren besteht kein Zweifel daran, dass die

Wiedervereinigung alles in allem gelungen ist“, stört Dr.Bernhard

Vogel beispielsweise der Unterschied, dass in den

West-Bundesländern die Einkommens- und Besitzverhältnisse fast

doppelt so hoch sind wie in Ostdeutschland. „Es ist in der

Tat ein Wunder, dass kein Schuss gefallen und kein Tropfen Blut

geflossen ist.“ Vogel zum nicht immer reibungslosen Zusammenwachsen

von neuen und alten Bundesländern: „Wenn wir uns freuen, dass die

Revolution unblutig verlaufen ist, dürfen wir uns auf der anderen

Seite“ nicht wundern, dass hinterher alle noch da sind!“ Die drei

großen Wegbereiter der deutschen Einheit waren für ihn Michail

Gorbatschow. George Bush sen. und Helmut Kohl, „der Vater der

Wiedervereinigung“. 1989 seien in der DDR noch 80 000 russische

Soldaten stationiert gewesen. Dass der ehemalige sowjetische

Staatschef nicht intervenierte, war für Vogel nicht nur ein Zeichen

von Stärke, sondern auch von Schwäche – angesichts des sich

abzeichnenden Zusammenbruchs der UDSSR. Nicht alle europäischen

Staatschefs hätten die Wiedervereinigung begrüßt, erzählte Vogel.

So habe Giulio Andreotti gesagt: „Ich liebe Deutschland so sehr,

dass ich zwei davon will.“ Und Margret Thatcher habe geäußert.

„Zweimal haben wir sie besiegt, jetzt sind sie schon wieder

da.“

„Nach 25 Jahren besteht kein Zweifel daran, dass die

Wiedervereinigung alles in allem gelungen ist“, stört Dr.Bernhard

Vogel beispielsweise der Unterschied, dass in den

West-Bundesländern die Einkommens- und Besitzverhältnisse fast

doppelt so hoch sind wie in Ostdeutschland. „Es ist in der

Tat ein Wunder, dass kein Schuss gefallen und kein Tropfen Blut

geflossen ist.“ Vogel zum nicht immer reibungslosen Zusammenwachsen

von neuen und alten Bundesländern: „Wenn wir uns freuen, dass die

Revolution unblutig verlaufen ist, dürfen wir uns auf der anderen

Seite“ nicht wundern, dass hinterher alle noch da sind!“ Die drei

großen Wegbereiter der deutschen Einheit waren für ihn Michail

Gorbatschow. George Bush sen. und Helmut Kohl, „der Vater der

Wiedervereinigung“. 1989 seien in der DDR noch 80 000 russische

Soldaten stationiert gewesen. Dass der ehemalige sowjetische

Staatschef nicht intervenierte, war für Vogel nicht nur ein Zeichen

von Stärke, sondern auch von Schwäche – angesichts des sich

abzeichnenden Zusammenbruchs der UDSSR. Nicht alle europäischen

Staatschefs hätten die Wiedervereinigung begrüßt, erzählte Vogel.

So habe Giulio Andreotti gesagt: „Ich liebe Deutschland so sehr,

dass ich zwei davon will.“ Und Margret Thatcher habe geäußert.

„Zweimal haben wir sie besiegt, jetzt sind sie schon wieder

da.“

Ihm war klar, dass den Gipfelsturm-Freuden eine trockene

Ebene folgen würde, der Übergang aus sozialer Planwirtschaft in

eine kapitalistische Marktwirtschaft nicht problemlos

vonstattengehe. „Die Wiedervereinigung kam über Nacht!“ So gab es

kein Ministerium zum Planen der Privatisierung volkseigener

Betriebe und keine Zeit zum Gründen einer Kommission, erinnerte

Vogel an die Schwierigkeiten beim Aneinanderfügen der beiden so

lange getrennten Teile. Einen für ihn erfreulichen Aspekt

sprach Bernhard Vogel noch an. In der DDR hatte es keine frei

gewählten Gemeinderäte gegeben, und es war „für mich erstaunlich“,

wieviele Bürger sich bei der ersten demokratischen Wahl in

Ostdeutschland für Stadt-und Gemeinderat haben aufstellen

lassen.

Ihm war klar, dass den Gipfelsturm-Freuden eine trockene

Ebene folgen würde, der Übergang aus sozialer Planwirtschaft in

eine kapitalistische Marktwirtschaft nicht problemlos

vonstattengehe. „Die Wiedervereinigung kam über Nacht!“ So gab es

kein Ministerium zum Planen der Privatisierung volkseigener

Betriebe und keine Zeit zum Gründen einer Kommission, erinnerte

Vogel an die Schwierigkeiten beim Aneinanderfügen der beiden so

lange getrennten Teile. Einen für ihn erfreulichen Aspekt

sprach Bernhard Vogel noch an. In der DDR hatte es keine frei

gewählten Gemeinderäte gegeben, und es war „für mich erstaunlich“,

wieviele Bürger sich bei der ersten demokratischen Wahl in

Ostdeutschland für Stadt-und Gemeinderat haben aufstellen

lassen.

Befragt zum Unterschied seiner beiden Amtszeiten

als Ministerpräsident, meinte Vogel, dass er dank seiner Autorität

in Thüringen besser zurechtgekommen sei. Außerdem hätten die vom

Sozialismus geprägten Ostdeutschen „weniger widersprochen“.

Wenn er in Mainz jemanden zum Rechnungshof versetzen musste, wurde

er für diesen „zum Feind für immer“.

Moderator Bernhard Linvers erinnerte daran, dass

Dr.Bernhard Vogel schon immer sehr aktiv am Speyerer Leben

teilgenommen und einst für den Pfarrgemeinderat von St.Joseph

kandidiert habe. In seinem Dankeswort meinte der Pfarrer i.R.:„Dr.

Vogel war ein Segen für Thüringen!“ Text: Werner Schilling,

Foto: khj

Nächstes Erzählcafé am 6.Januar, 15 Uhr, im

Historischen Ratssaal mit dem Thema: Filzfabrik Melchior

Hess.

03.12.2014

Eindrucksvolle Schilderungen der 77jährigen Ordensfrau Schwester Miguela im Erzählcafé

Speyer- Über das Institut St.Dominikus in

Speyer und seinen Einsatz in Ghana berichtete Schwester Miguela

0.P.beim Erzählcafé des Speyerer Seniorenbüros. Dass die gelernte

Hebamme und Krankenschwester ihre Hilfe mit Herz und Seele

leistete, war ihren eindrucksvollen Schilderungen deutlich

anzumerken. Bestens nachvollziehbar war für die knapp 50 Besucher

im Historischen Rathaus und für Moderator Bernhard Linvers, warum

die aus dem südpfälzischen Leimersheim stammende Ordensschwester

für ihr Lebenswerk mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

wurde. Vor drei Jahren erhielt Schwester Miguela Keller die fast 50

Jahre in Ghana wirkte, den "Millenium Excellenz Preis", eine der

höchsten Ehrungen des afrikanischen Staates. Mit dem Preis werden

Gruppen oder einzelne Persönlichkeiten ausgezeichnet, die

„unermüdlich für Gesundheit, Menschenrechte und Seuchenkontrolle in

Afrika kämpfen“.

Speyer- Über das Institut St.Dominikus in

Speyer und seinen Einsatz in Ghana berichtete Schwester Miguela

0.P.beim Erzählcafé des Speyerer Seniorenbüros. Dass die gelernte

Hebamme und Krankenschwester ihre Hilfe mit Herz und Seele

leistete, war ihren eindrucksvollen Schilderungen deutlich

anzumerken. Bestens nachvollziehbar war für die knapp 50 Besucher

im Historischen Rathaus und für Moderator Bernhard Linvers, warum

die aus dem südpfälzischen Leimersheim stammende Ordensschwester

für ihr Lebenswerk mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet